‘신붓감 1순위’의 시작이라 불렸던 그곳이 변했습니다. 한때 수능 1등급 학생들만 넘볼 수 있었던 그곳은 이제는 내신 6등급도 합격하는 곳이 됐는데요. 심지어 수시모집 미충원으로 정시모집 인원을 늘려 자리를 채우고 있죠. 초등교사를 양성할 목적으로 만들어진 교육 교대의 현실인데요. 단순 입시 결과(입결) 하락만의 문제는 아닙니다. 교사들의 현실은 그보다 더 깊은 곳에서 무너지고 있죠.

‘내신 6등급도 붙는 교대’. 입시에서 터진 현실 격한 펀치가 날아왔습니다. 2025학년도 춘천교육대학교 수시 전형에서 내신 6.35등급 학생이 합격했는데요. 일부 특별전형(국가보훈대상자 전형)에선 내신 7등급도 합격자에 이름을 올렸죠.

서울교대 수시 일반전형 내신 합격선은 2.10등급으로, 전년도 1.97등급에서 하락했습니다. 학생부 종합전형(교직인성우수자)의 경우에도 합격선이 전년(1.99등급)보다 하락한 2.45등급을 기록했죠. 서울교대 수시 80% 컷도 2.45등급까지 떨어졌습니다.

춘천교대는 하락 폭이 더욱 컸는데요. 수시 일반전형 내신 합격선이 6.15등급으로, 전년도 4.73등급보다 1등급 이상 떨어졌습니다. 특히 교직 적·인성 인재전형에서는 합격선이 6.35등급까지 내려갔죠.

정시에서도 하락세는 뚜렷했는데요. 서울교대 정시 환산점수 기준 합격선은 전년 621.74점에서 618.41점으로 3.33점 하락했죠. 광주교대의 경우 정시 합격선이 전년도 수능 4등급 초반대에서 4등급 중반대까지 주저앉았는데요.

경쟁률 또한 떨어졌습니다. 2025학년도 서울교대는 수시 등록률 17.9%로 미달 사태가 발생했고, 정시 모집인원이 202명에서 361명으로 급증했죠. 과거엔 정시로 들어가기가 더 어렵다 여겨졌지만, 지금은 수시 미달을 메우기 위한 정시 확대로 분위기가 역전된 상황인데요. 합격은 더 쉬워졌지만, 지원자는 줄어든 셈입니다.

그야말로 과거의 영광이 됐지만, 교대는 SKY(서울대·고려대·연세대) 급이었습니다. 2000년대 초중반, 교대는 그야말로 전성기였는데요. 2004~2006학번 무렵 서울교대의 수능 백분위는 0.9% 수준으로, 사실상 의치한(의대·치대·한의대)·SKY 상위학과와 맞먹는 수준이었죠. 교원대·부산교대·경인교대는 전국 수석이 선택할 정도의 1등급 권이었고, 진주교대·춘천교대 등 지방 교대 또한 2등급 초중반 컷을 기록했습니다.

특히 IMF 이후 '안정된 직업'에 대한 관심이 높아졌고, 정부는 교사 채용 정원을 대폭 확대했는데요. 김대중 정부의 교원 대량 채용 정책으로 매년 임용 미달 없는 1:1 수준의 채용이었죠.

2000년대 중반에는 상위권 남학생들까지 공대를 포기하고 교대를 선택했는데요. 실제로 남학생 비율이 40%를 넘어섰던 시기도 있었죠. 교대는 단순한 진학지를 넘어 불안정한 미래 속 ‘철밥통 프리미엄’의 상징이었고, 사회적 인식도 ‘신붓감 1순위 직업’으로 이어졌습니다. 2010년대도 비슷했는데요. 이화여대 초등교육과는 2015학년도 기준 수능 백분위 0.4%, 교원대는 1.3%, 서울교대와 경인교대는 2.8%를 기록하며 여전히 최상위권의 위상을 유지했습니다.

1990~2000년대에서는 선생님이란 그저 어려운 존재이기도 했는데요. 선생님을 대하는 학생도 학부모도 ‘스승의 그림자를 밟지 않는다’는 수준이었죠. 근데 이 이야기는 ‘고전소설’로 변한 지 오래인데요. 급변한 인식 속 입결 컷 하락까지 교사들의 ‘현타(현실 자각 타임)’는 현재 진행 중입니다.

이는 초등교사들의 설문 답변으로도 살펴볼 수 있는데요. 27일 서울시교육청 교육연구정보원의 ‘교원 종단 연구’ 결과에 따르면 초등교사의 42.5%가 “이직하고 싶다”고 답했습니다. 중학교(34.8%), 고등학교(34.7%)보다 비율이 높죠. 특히 경력 13년 이하 젊은 초등교사는 무려 60% 이상이 이직 의향을 드러냈는데요. 이는 단순한 직무 피로가 아니라, 제도와 환경 전반에 대한 불신을 반영하고 있죠.

교사들 사이에선 “교권도 없고, 보호도 없고, 미래도 없다”는 말이 통용되는 상황인데요. 교직을 희망하던 젊은 교사들조차 회의적인 현실이죠. 더는 이상이 없는 직업, 버티기만으로는 되지 않는 구조가 돼 버렸습니다.

교사 인기 하락의 가장 큰 원인은 교권 하락으로 인한 ‘학부모 민원’이 꼽히는데요. 한겨레 보도(2023)에 따르면 교사의 92.3%가 “과도한 민원을 받은 경험이 있다”고 응답했습니다. 80%는 “학교 내부에 민원 대응 시스템이 필요하다”고 답했죠. 민원 다수는 학부모로부터 비롯되며, 학생지도를 둘러싼 사소한 갈등이 교육청 신고로 이어지는 일이 잦은데요.

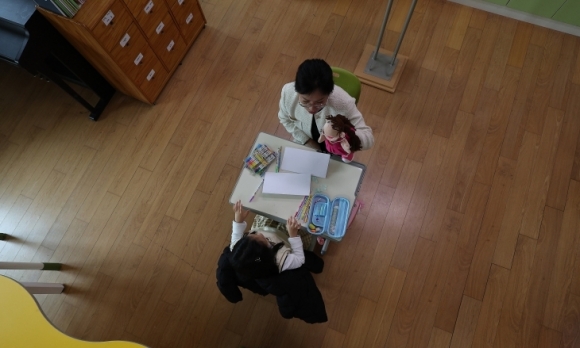

학부모 상담은 과거엔 ‘교육 협력’이었지만, 이제는 ‘권리 요구’의 장이 되었고 일부는 정서폭력·아동학대 신고로 이어집니다. 교사들은 정당한 지도가 누군가에겐 징계의 근거가 되는 현실에서 불안을 느끼는데요. 실제로 수업 중 스마트폰으로 교사를 촬영하거나, 사회관계망서비스(SNS)로 교사 이름이 실시간으로 공유되는 일도 발생하고 있죠.

원인은 또 있는데요. 통계청 자료를 보면 올해 초등학교 입학생 수는 32만7000명으로 전년 대비 2만6447명(7.5%)이나 감소했습니다. 학령인구 감소는 교사 정원 축소로 직결되고, 이는 교대의 위기를 가속화하고 있죠. 교대 졸업생들이 임용시험을 통과하지 못해 사기업, 타직군으로 빠지는 구조는 ‘직업 안정성’에 금이 가고 있다는 걸 보여줍니다.

출산율은 교육정책의 뿌리를 흔드는 요인이며, 이는 “교사가 필요 없는 시대”라는 불안까지 만들어내고 있죠. 입결 하락은 단지 수험생의 선택이 아닌, 교육구조 전반의 변화 신호입니다. 교대 입결 하락은 결국 교사의 질 하락으로 이어질 수 있고, 이는 다음 세대 교육 품질과도 직결되는데요. 입시에서 교대를 선택하지 않는 현상은 미래에 교사를 신뢰하지 않는 사회로 이어질 가능성을 품고 있죠.

교사의 질은 곧 학교의 질입니다. 과거 ‘촌지’를 당당히 요구하고 학교 물품 또한 학부모들의 주머니에서 얻었던 ‘꼬장꼬장 선생’의 틀을 겨우 벗었나 했더니, ‘학부모 민원’이 이를 뛰어넘는 또 다른 빌런이 돼버린 ‘급변함’이 놀라울 따름이죠. 교대 입결이란 거울은 우리가 교사에게 무엇을 기대하는지, 그리고 교사에게 무엇을 제공하고 있는지를 보여주는데요. 그리고 현재 그 거울은 금이 가 있죠. 이를 외면하는 것은 결국 우리의 미래를 외면하는 것과 같지 않을까요?

![최종화 앞둔 '흑백요리사2'…외식업계 활력 불어넣을까 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2281040.jpg)

!["새벽 4시, 서울이 멈췄다"…버스 파업 부른 '통상임금' 전쟁 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2280696.jpg)

![무너진 ‘가족 표준’…대한민국 중심가구가 달라진다 [나혼산 1000만 시대]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2280584.jpg)

![[단독] 숏폼에 쇼핑 접목…카카오, 숏폼판 '쿠팡 파트너스' 만든다 [15초의 마력, 숏폼 경제학]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2280591.jpg)

![에코프로 '이때' 무섭게 오를 수 있습니다. 뜻밖에 만날 호재와 상승 모멘텀 분석해드립니다 ㅣ 윤석천 경제평론가 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/F5mfHb3Z8_o/mqdefault.jpg)

!['2026 중소기업인 신년인사회' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281137.jpg)

![코스피 8거래일 연속 상승.. '사상 최고치' 랠리 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281105.jpg)

![최종화 앞둔 '흑백요리사2'…외식업계 활력 불어넣을까 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281040.jpg)

![[찐코노미] 니켈 가격 고공행진…에코프로가 웃는 이유](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280945.jpg)

![서울 시내버스 파업에 '시민들 발 동동' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280982.jpg)

!["새벽 4시, 서울이 멈췄다"…버스 파업 부른 '통상임금' 전쟁 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280696.jpg)

![장동혁-이준석, '특검' 회동 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280722.jpg)

![조현아, ‘이것’만 보고 산 부동산...10배 올랐다 [셀럽의 재테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280343.jpg)

![[정치대학] 한동훈 "윤어게인으로 뭉치면 진다…외교 기준은 오직 국익"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280507.jpg)

![코스피, 7거래일 연속 사상 최고치 경신... 4620선 상승 마감 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280457.jpg)

![최종화 앞둔 '흑백요리사2'…외식업계 활력 불어넣을까 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2281040.jpg)

!['2026 중소기업인 신년인사회' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2281137.jpg)