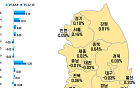

바닥 없는 추락의 지옥은 현실이 됐다. 통계청의 3월 고용동향 조사에서 취업자 수가 1년 전보다 19만5000명(0.7%) 줄었다. 취업자 수 감소는 2010년 1월 이후 10년 2개월 만이다. 올 들어 50만 명 안팎으로 늘던 것을 감안하면 한 달 만에 무려 70만 명이 취업시장에서 퇴출된 셈이다. 경제와 민생의 바로미터가 고용이다.

이 같은 충격적 수치도 아직 착시(錯視)다. 지난달 일시휴직자가 160만7000명에 이르렀다. 한 달 전보다 98만9000명, 작년 3월에 비해 126만 명(363%)이나 폭발적으로 증가해 1983년 통계 작성 이후 사상 최대였다. 일시휴직자는 시한폭탄이다. 이들은 직장의 휴업이나, 질병 등으로 인해 비자발적으로 일을 쉬고 있는 근로자다. 통계적 분류로는 여전히 취업자다. 이들이 6개월 이내 직장으로 복귀하지 못하면 실업자나 비경제활동 인구가 된다.

일할 능력은 있지만 특별한 이유 없이 그냥 쉬는 인구도 지난달 236만6000명으로 작년보다 36만6000명(18.3%) 늘었다. 2003년 이후 가장 많다. 특히 20대의 ‘쉬었음’ 인구가 41만2000명으로 11만 명(35.8%) 증가했다. 사회에 나와 고용시장에 진입했는데도 일자리를 찾지 못한 청년들이다. 이들도 실업률 통계에 잡히지 않지만 잠재적 실업자다.

재앙은 이제 시작임을 말한다. 3월 일시휴직자의 폭증은 코로나 사태에 따른 사회적 거리두기로 대면접촉이 많은 도소매업, 숙박음식업, 교육서비스업 등이 가장 먼저 타격을 받은 결과다. 주로 취약계층 일자리다. 언제 이 깊은 수렁에서 벗어날 수 있을 지 기약도 없다. 그냥 쉬고 있는 인구도 아예 구직을 포기하게 될 가능성이 높다. 사실상 실업자로 전락한 상태로 봐야 한다. 실직의 급격한 증가와 취업절벽이 장기화하는 실업 대란(大亂)의 비상등이 울렸다.

상황은 더욱 나빠지고 있다. 글로벌 경제 추락으로 일자리의 버팀목인 기업에 인력 구조조정의 태풍이 휘몰아치고 있다. 여행·관광·호텔 등 서비스 및 내수업종에서 수출 중심의 제조 대기업까지 번지는 양상이다. 자동차·항공·정유·조선·철강·해운 등 기간산업의 셧다운이 속출한다. 크고 작은 기업 할 것 없이 생사의 기로에 몰렸다. 국내의 코로나 사태는 겨우 숨을 돌리고 있지만, 나라 밖은 악화일로다. 글로벌 공급망과 생산시스템, 수요 기반의 붕괴는 대외의존도가 절대적으로 높은 한국 경제에 치명적이다.

국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제가 1930년대 대공황 이후 가장 나쁠 것이라며 성장률이 -3%로 가라앉을 것으로 예측했다. 한국의 전망치는 -1.2%다. 이것도 팬데믹이 하반기에 진정되리라는 낙관적 시나리오를 전제한 것이다. 그러나 코로나19의 확산 경로는 여전히 불확실하고, 조기 종식에 대한 희망의 근거를 찾기 어렵다.

미증유(未曾有)의 위기에서 정부도 파격적이고 과감한 대책을 쏟아내고 있다. 추가경정예산 등 재정 살포와 대규모 금융지원, 금리인하 등을 동원한 돈풀기에 집중한다. 급한 불을 끄는 응급처방이다. 그러나 언제까지 버틸 수 있고 얼마나 실효성을 가질 수 있을까? 우리가 기축통화국인 미국이나 유로존처럼 무한정 돈을 뿌리는 건 불가능하고, 재정과 금융의 공격적 대응도 한계가 있다.

결국 기업에서 활로를 찾아야 한다. 일자리는 정부가 아니라 기업이 만들고 지킨다. 비상한 난국은 경제정책의 새로운 패러다임을 요구한다. 이미 기업들의 기초체력이 형편없이 떨어져 있는 데다, 팬데믹으로 시장과 산업생태계가 무너지고 있다. 고용절벽이 지속되고 민생의 고통이 깊어지는 악순환이다. 기업이 망가지면 코로나 이후 경제를 다시 일으켜 세울 기대조차 어렵다. 유례없는 위기를 넘으려면 일찌기 없었고 이제까지 해보지 않은 다른 차원의 전략이 시급하다. 경제정책의 대전환과 기업을 살리는 규제·노동·세제 등의 전면 혁신이 이뤄져야 한다. 그래야 위기를 기회로 바꿀 수 있다. kunny56@

![계주와 곗돈…계를 아시나요 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270227.jpg)

![[단독] 아모제푸드, 연간 250만 찾는 ‘잠실야구장 F&B 운영권’ 또 따냈다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2082340.jpg)

![2026년 원전 텐베거 잭팟주 후보! '이 주식'에서 노리세요! ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/73yJ8EsmQdM/mqdefault.jpg)

![철학이 뜬다…‘AI×윤리’ 인재 5년 새 6배↑ [초지능 시대, 인간 생존법 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270351.jpg)

![[아시아증시] 오라클 쇼크에 휘청·BOJ 결과 주목…닛케이 1.03%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270273.jpg)

![뱅골프, 방향성 좋고 편한 하이브리드 아이언 인기 [하반기 히트상품]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270329.jpg)

![브이씨, 러닝 브랜드 ‘뉴런’ 론칭…러닝워치 시장 개척 [하반기 히트상품]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270341.jpg)

![[케팝참참] 공식 깨진 2025년 K팝…"신인이 주인공"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2270293.jpg)

!['통일교 특검'으로 뭉친 국민의힘-개혁신당 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2269538.jpg)