국내 산업 현장은 이제 다국적 근로자 없이는 돌아가기 어렵다. 고령화와 내국인의 기피 현상이 겹치면서 건설, 제조, 조선, 금속 등 다양한 업종에서 외국인 근로자의 비중이 빠르게 늘고 있어서다. 하지만 인력난을 메우는 과정에서 생긴 언어·문화의 간극은 또 다른 위기로 다가오고 있다. 소통 부재는 곧 안전사고로 이어지며 그 피해는 현장에서 고스란히 드러나고 있다.

19일 건설근로자공제회에 따르면 지난해 국내 건설업에 종사한 외국인 근로자는 22만9541명으로 전체 근로자의 14.7%였다. 불과 2020년까지만 해도 11.8%에 불과했지만 매년 꾸준히 상승해 2023년 14.2%, 올해는 그보다 더 높아졌을 것으로 추정된다.

제조업도 사정은 마찬가지다. 통계청이 내놓은 '2024년 체류 실태 및 고용 조사 결과'에 따르면 외국인 취업자의 산업별 비중은 광·제조업은 47만1000명으로 전체 외국인 노동자의 45.1% 수준이다. 하지만 이는 통계상일 뿐 현장직만 놓고 보면 최소 2배는 높다는 것이 현장의 중론이다. 여기에 불법체류자도 적지 않을 것으로 추산된다.

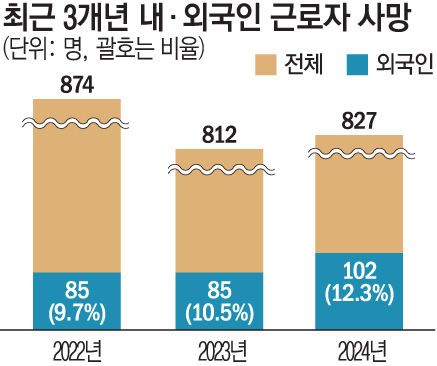

외국인 근로자의 비중이 늘면서 가장 먼저 드러난 취약점은 안전 관리다. 지난해 기준 외국인 산재 사망자는 전체 사망자 827명 중 102명으로 전년 대비 17명 증가했다. 이에 따라 전체 사고사망자 중 비중도 10.5%에서 12.3%로 1.8%포인트 확대됐다.

현장에서는 외국인 근로자 관리의 가장 큰 애로사항으로 ‘의사소통 문제’를 꼽는다. 외국인 근로자는 한국어능력시험(TOPIK)을 통과해야 비전문취업(E-9) 비자를 받을 수 있다. 다만 이는 기본 생활 한국어 수준을 평가하는 데 그친다. 결국 외국인 근로자들은 실제 산업 현장에서 필요한 전문 용어와 안전 지시까지는 습득하지 못한 채 투입된다.

기업들은 기술을 통해 이를 극복하려 하고 있다. DL이앤씨는 현장 소통 플랫폼 ‘어깨동무M’에 AI 자동번역 기능을 탑재해 공지사항을 국적별로 자동 번역·발송하고 있다. GS건설은 한국어 음성을 120여 개 언어 텍스트로 변환하는 ‘자이 보이스’를 개발해 건설 전문 용어까지 사전 학습시켰다.

대우건설은 상위 10개 국적과 영어 등 11개 언어로 안전보건교육 영상을 제작했고 현대건설은 ‘모바일 HPMS’라는 다국어 전용 앱을 만들어 500여 개 현장 문장을 중국어·베트남어·태국어로 제공한다.

그러나 이런 시도는 한계가 뚜렷하다. 근무 시간 중 교육은 사업주의 부담으로 참여가 쉽지 않고, 근무 시간 외 교육은 법적 의무가 없어 제대로 이뤄지지 않는다. 결국 대기업이 시도하는 시스템조차 중소기업 현장으로 내려오기는 어렵다는 지적이다.

한 중견 건설사 관계자는 “큰 현장은 색이나 표지판으로 대체할 수 있지만 고층 작업이나 자재 운반 같은 공정에서는 그런 방법이 통하지 않는다”며 “베트남어나 태국어로 된 매뉴얼을 주더라도 숙련되지 않은 근로자가 대부분이라 내용을 다 이해하기 어렵다. 관리자들이 옆에서 계속 도와줄 수도 없는 상황”이라고 말했다.

금속제품 제조업체 A대표 역시 “내국인 근로자는 작업 전 자체 점검을 여러 차례 반복할 수 있지만, 외국인 근로자는 소통이 힘들어 그 과정 자체가 어렵다”며 “입국 전이나 현장 투입 전 교육을 해도 전문 용어까지 단기간에 습득하기는 사실상 불가능하다”고 토로했다.

이에 현장에서 근무하는 외국인 근로자를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 구축돼야 한다는 지적이 제기된다.

대한건설정책연구원이 발간한 ‘건설현장 외국인 활용 개선방안’에 따르면 일본은 일반사단법인 국제건설기능진흥기구(FITS)가 건설현장에서 일하는 외국인 근로자의 애로사항과 사업주에 의한 부당노동행위 등에 대해 모국어로 상담하는 서비스를 제공하고 있다.

싱가포르는 외국인 근로자 입국 직후 다언어 안전교육 이수를 의무화하고 현장에서는 모바일 번역기를 표준 절차로 둔다. 이들 국가는 통역과 교육을 비용이 아니라 ‘안전을 위한 필수 공정’으로 간주한다는 점에서 국내와 대비된다.

박합수 건국대 부동산대학원 교수는 “외국인 근로자는 이미 산업 현장의 필수 인력이 됐다”며 “언어와 문화 차이를 관리하지 못하면 안전사고는 반복될 수밖에 없어 정부와 기업이 표준화된 교육·통역 시스템을 마련하고 제도화하여 이를 현장에 정착시키는 노력이 필요하다”고 말했다.

![[분양 캘린더] 1월 넷째 주 ‘형남아파트6차’ 등 184가구 분양](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2285811.jpg)

!['얼굴 천재' 차은우 사라졌다⋯스타 마케팅의 불편한 진실 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2285920.jpg)

!['계속되는 한파가 반가운 사람들' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2286224.jpg)