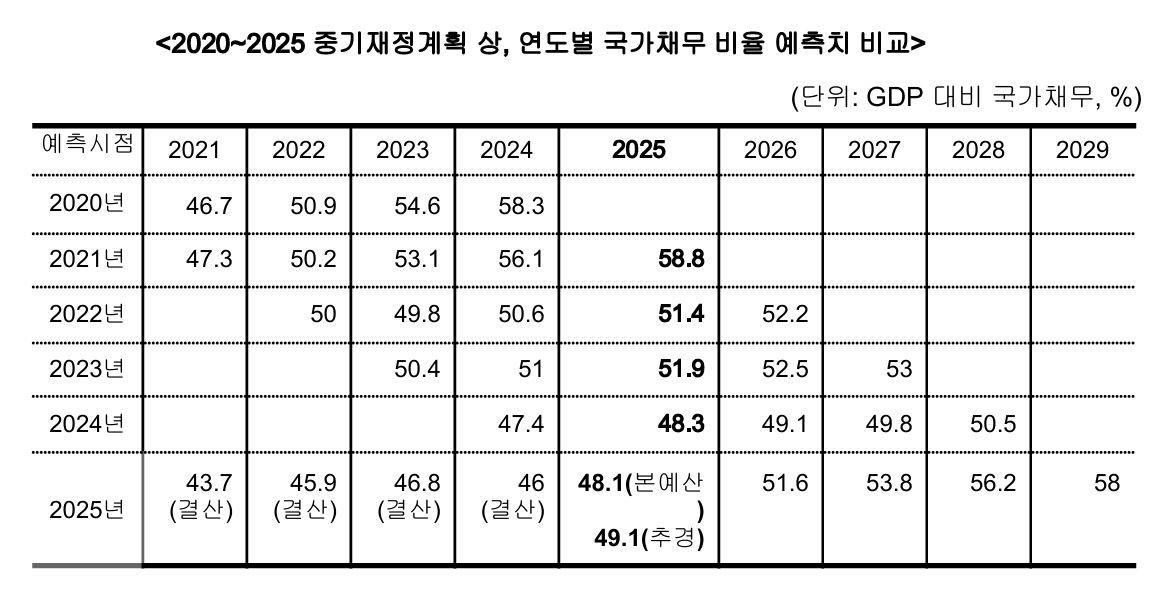

31일 나라살림연구소 분석에 따르면, 중기재정계획은 일관되게 실제보다 높은 채무비율을 예상해 왔다. 예컨대 2020년 계획은 2024년 국가채무 비율이 58.3%를 돌파할 것으로 내다봤다. 하지만 실제 2024년 채무비율은 46%로 예측과 12%포인트(p) 이상 차이가 났다. 2021년 계획은 2025년 채무비율을 58.8%로 전망했으나, 실제 수치는 49.1%에 그쳤다. 이러한 추세는 2020년 이후 꾸준히 반복됐다. 2024년 채무비율도 2020년 예측 58.3%, 2021년 56.1%, 2022년 50.6%, 2023년 51.0%, 2024년 47.4%로, 예측 시점이 늦어질수록 실제와 가까워졌다. 이는 중기계획 자체가 구조적으로 부정적 편향을 갖고 있음을 보여준다.

세입 부문에서도 불일치가 컸다. 코로나19 이후 2022년까지는 예측을 웃도는 세수가 확보됐지만, 이후 3년 연속 세수결손이 발생하면서 전망과 현실의 간극이 벌어졌다. 2020년 계획은 2024년 총수입을 552조 원으로 봤으나 실제는 612조 원으로 나타났다. 그러나 2022년 계획은 초과세수를 반영해 2025년 수입을 685조 원으로 잡았지만, 2023년부터 2025년까지 연속된 세수결손으로 실제는 642조 원에 머물렀다. 즉, 일시적 세수 호조를 과도하게 반영한 결과, 이후의 계획 신뢰도가 떨어진 셈이다.

세출도 유사한 흐름을 보였다. 2022년까지는 코로나 대응 과정에서 지출이 예측을 초과했지만, 이후 정부가 긴축적 기조로 선회하면서 오히려 예측보다 줄었다. 2021년 계획은 2025년 총지출을 691조 원으로 예상했으나, 실제는 703조 원으로 다소 상회했다. 하지만 2022년 이후 전망은 점차 낮아지는 모습을 보였고, 윤석열 정부 출범 이후 보수적 예산 편성이 본격화되면서 지출 규모는 계획 대비 축소됐다. 이는 단순한 수치 오차를 넘어, 정치적 기조 변화가 중기계획의 신뢰성을 흔드는 요인임을 보여준다.

채무비율 개선의 또 다른 배경에는 명목 국내총생산(GDP) 통계 개편이 있다. 한국은행은 5년마다 국민계정 기준을 변경하는데, 올해 개편으로 GDP가 약 6% 늘어나면서 채무비율이 자동으로 낮아졌다. 예를 들어 2024년 GDP는 2020년 계획에서 2276조 원으로 잡혔으나 실제는 2557조 원에 달했다. 2025년 전망 역시 2021년 2395조 원에서 2652조 원으로 많이 늘어났다. 분모가 커진 만큼 국가채무 비율은 낮아지는 효과가 나타났지만, 이는 실질적 재정 건전성 개선이라기보다 통계상의 착시에 가깝다.

중기재정계획은 향후 예산·세제 정책의 기초자료로 활용되는 만큼, 예측 오차가 크면 정책 결정 자체가 왜곡될 위험이 있다. 과거 세수 초과에 근거한 낙관적 전망이 불과 몇 년 뒤 세수결손으로 뒤바뀐 사례가 대표적이다. 정치적 성향에 따라 지출 확대와 긴축 기조가 오가면서 계획과 실제가 엇갈린 것도 문제다. 단기 경기 대응이라는 명분이 있더라도, 장기 전망의 신뢰성을 떨어뜨리면 결국 재정정책의 예측 가능성과 지속가능성이 흔들릴 수 있다.

전문가들은 중기재정계획의 한계를 인정하면서도, 정책 판단의 기초자료로서 신뢰성 제고가 필요하다고 강조한다. 이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 “중기재정계획은 정책 결정의 나침반 역할을 해야 하지만, 지금처럼 낙관이나 비관 한쪽으로 기울면 의미가 퇴색된다”며 “국가채무, 세수, 지출, GDP 모두 실제 경제 여건을 충실히 반영한 다층적 예측이 필요하다”고 말했다. 그는 또 “GDP 통계 개편이나 물가 상승 같은 외생 변수까지 고려할 수 있는 다양한 방법론이 병행돼야 한다”며 “현재처럼 단일 시나리오에 의존하는 방식은 정책 신뢰도를 떨어뜨린다”고 지적했다.

![산업용 전기요금 낮엔 내리고 저녁엔 올린다…최고요금 15.4원 인하 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2189325.jpg)

![Vol. 2 "당신은 들어올 수 없습니다": 슈퍼리치들의 골프클럽 [The Rare]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304939.jpg)

![산업용 전기요금 낮엔 내리고 저녁엔 올린다…최고요금 15.4원 인하 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2189325.jpg)

![황치즈칩→초코 바게트 '불티'⋯그런데 '진짜 유행' 맞아? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2307258.jpg)

![노란봉투법 속 멈춘 발걸음 [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2306732.jpg)