연체율 치솟으며 파·도산 잇달아

회수 불가능 추정손실 11% 급증

은행권 부실 리스크 전이 우려

고금리와 경기 둔화의 이중고에 직면한 중소기업 부실이 은행권의 자산건전성에 직접적인 부담을 주고 있다. 중소기업 대출 연체율이 빠르게 상승하는 가운데 법인 파산도 함께 증가하며 회수 불가능한 ‘추정손실’ 단계의 여신이 금융권을 짓누르고 있다. 실물경제 불안이 금융시스템으로 전이될 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

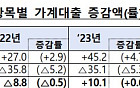

19일 금융권에 따르면 올해 1분기 기준 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 중소기업 대출 연체율은 0.49%로 나타났다. 이는 전년 동기(0.36%) 대비 0.13%포인트(p) 상승한 수치로 가계대출 연체율(0.29%)이나 대기업 대출 연체율(0.09%)과 비교해도 월등히 높은 수준이다. 실물경제 내 가장 취약한 고리인 중소기업 부문에서 유동성 압박이 급격히 커지고 있다는 점을 의미한다.

금융권 관계자는 “고물가, 고금리, 고환율이 동시에 나타나는 ‘삼중고’ 속에서 중소기업의 유동성 상황이 크게 악화됐다”며 “자금 회전이 어려워지면서 연체율이 가파르게 오르고 있고 이는 은행권의 대출 건전성 전반에 부담을 주고 있다”고 설명했다. 특히 제조업, 유통업 등 내수와 수출 모두에 의존하는 중소기업들은 매출 감소와 비용 부담이라는 이중 압박에 직면해 있는 상황이다.

도산하는 중소기업들도 늘고 있다. 법원행정처 법원통계월보에 따르면 올해 1~3월 중 법인 파산 신청 건수는 총 453건으로 전년 동기(439건)보다 증가했다. 이 추세가 연말까지 지속될 경우 올해 파산 신청 법인은 1800건을 넘어설 것으로 전망된다. 이는 2022년 1004건, 2023년 1657건보다 크게 증가한 수치다.

하반기에 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 강화 정책 등 글로벌 무역 리스크가 부각되면 대외 의존도가 높은 제조업·수출업 중심의 중소기업 도산이 더 늘어날 수 있다는 전망도 나온다. 중소기업 도산이 본격화될 경우 은행권의 대출 건전성 관리에도 직접적인 충격이 예상된다.

이러한 흐름은 은행권의 부실 여신 관리에도 직접적인 영향을 주고 있다. 특히 회수가 사실상 불가능하다고 판단되는 ‘추정손실’ 단계 여신이 늘어나면서 은행들은 손실 흡수를 위한 대손충당금을 대거 쌓아야 하는 상황에 직면했다.

금융권에 따르면 올해 1분기 기준 4대 은행의 추정손실 여신은 총 7600억 원으로 전년 동기(6830억 원) 대비 11.3% 증가했다.

금융회사들은 보유자산의 건전성을 △정상 △요주의 △고정 △회수의문 △추정손실 등 5단계로 분류한다. 이 중 추정손실은 회수 가능성이 거의 없어 전액을 대손충당금으로 반영해야 하는 ‘최악 등급’ 여신이다. 충당금은 해당 자산의 부실 가능성에 대비해 미리 적립해 두는 자금으로 손익계산서에 즉각 영향을 미친다.

문제는 중소기업 연체가 일정 기간 지속되면 ‘고정→회수의문→추정손실’로 부실이 구조화된다는 점이다. 은행의 자산건전성 지표가 악화되면 신용등급에도 영향을 미치고 이는 곧 자금 조달 비용 상승으로 이어질 수 있다. 결국 대출 문턱을 더 높이는 결과로 돌아가 중소기업의 자금난은 더욱 심해지는 악순환에 빠질 수 있다.

금융당국도 이런 상황을 예의주시하고 있다. 금융회사가 단기 연체나 부실 조짐에 대해 보수적으로 대응할 수 있도록 지속적으로 충당금 확대를 유도할 방침이다.

현재 시중은행들은 연체율이 높아진 업종이나 지역에 대해 정밀 리스크 평가를 시행하고 있으며 여신심사 기준을 보다 보수적으로 조정하는 분위기다. 일부 은행은 이미 중소기업 신규 대출에 대해 담보 조건이나 이자율 조정 범위를 확대하고 고위험군에 대해선 한도를 축소하고 있다.

은행권 관계자는 “지금은 자산건전성 방어가 우선 과제로 떠오른 상황”이라며 “하반기 경기 흐름에 따라 추정손실 증가 폭은 더 커질 수 있어 금융사 입장에서는 더 철저한 선제 대응이 불가피하다”고 말했다.

![BTS 뜨자, 들썩이는 티켓값⋯올해 인상 릴레이 시작될까? [엔터로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2278150.jpg)

![산리오 가고 리락쿠마·먼작귀 온다…이디야·롯데시네마 콜라보 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2281648.jpg)

![[환율마감] 원·달러 10일째 올라 3주만 최고…엔화약세+달러매수](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2281506.jpg)

![에코프로 '이때' 무섭게 오를 수 있습니다. 뜻밖에 만날 호재와 상승 모멘텀 분석해드립니다 ㅣ 윤석천 경제평론가 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/F5mfHb3Z8_o/mqdefault.jpg)

![[급등락주 짚어보기] 한화갤러리아우·천일고속 ‘상한가’…코스닥선 아진엑스텍 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281682.jpg)

![[채권마감] 보합권 속 커브만 스팁, 미국채 강세 vs 금통위 경계](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2270791.jpg)

![[환율마감] 원·달러 10일째 올라 3주만 최고…엔화약세+달러매수](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281506.jpg)

![BTS 뜨자, 들썩이는 티켓값⋯올해 인상 릴레이 시작될까? [엔터로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278150.jpg)

![서울 시내버스, '역대 최장' 파업에 퇴근길 이틀째 '교통대란' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2281743.jpg)