사후 복구 한계⋯예측과 금융 안전망 필요

영하 20도를 넘나드는 혹한과 폭염이 단순 자연재해를 넘어 기업의 재무제표를 타격하는 ‘상시적 금융 비용’으로 굳어지고 있다. 기후 변화가 산업 현장의 비용 구조와 금융권의 손익에 직접적인 타격을 입히면서 ‘날씨’는 이제 기업과 보험사 모두에게 실질적 금융 비용으로 전환되는 양상이다.

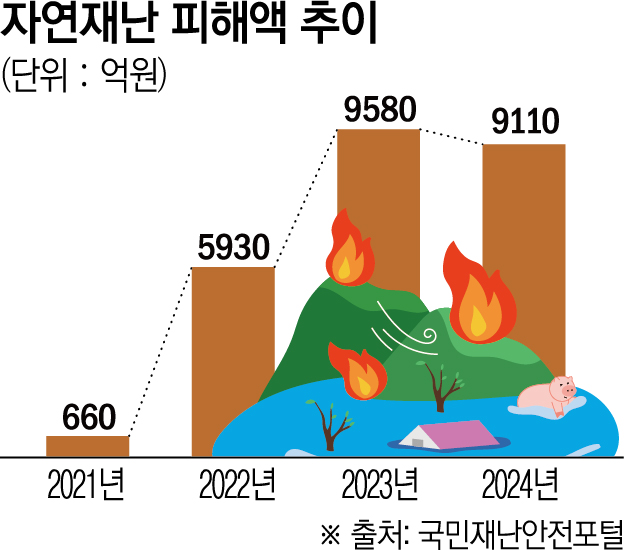

28일 보험업계에 따르면 기후 리스크의 불확실성은 기존 예측 범위를 벗어나 구조적 위험 단계로 진입하고 있다. 보험연구원(KIRI)이 이달 초 발간한 ‘기후·재해리스크와 보험산업의 과제’에 따르면 2024년 국내 자연재난 피해액은 9111억 원으로 집계돼 증가세를 보였다. 보고서는 “리스크의 심도와 빈도가 커지면서 보험사가 감당해야 할 손실 총량이 구조적으로 팽창하고 있다”고 진단했다.

타격은 산업 현장의 조업 중단이 재무적 손실로 직결되는 구조에서 가장 먼저 감지된다. 동절기 건설 현장의 콘크리트 타설 중단이나 공장의 배관 동파는 단순한 시설 복구를 넘어 매출 손실을 보전하는 ‘기업휴지보험’ 청구 사유가 될 수 있다. 공장이 멈춰 매출이 끊겨도 임대료와 이자 비용 등 고정비는 계속 지출되기에 이는 기업의 현금 흐름을 악화시키는 치명적 리스크다.

미국에서는 최근 기록적 한파로 공장 가동이 중단되며 기후 리스크의 금융 비용화가 뚜렷하다. 반면 보험연구원에 따르면 국내 중소기업의 기업휴지보험 가입률은 2020년 기준 0.1%에 불과해 대다수 기업이 기후 비용을 자체적으로 감당하고 있다. 이는 미국 기업의 위험 전가 비율 대비 3분의 1 수준에 그치는 것이다.

준비 부족에 따른 대가는 수치로 확인된다. 비상 상황에서의 위기 관리 방안인 ‘사업연속성계획(BCP)’을 수립하지 않은 기업은 재해 발생 후 복구까지 평균 41일이 소요된 반면 계획을 수립한 기업은 13일 만에 복구했다. 대비책 유무에 따른 3배 이상의 시간 차이는 고스란히 기업이 떠안아야 할 금융 비용으로 귀결된다.

금융계와 학계는 이러한 ‘기업 휴지’ 리스크에 대한 경각심을 주문한다. 보험연구원은 “우박, 번개, 가뭄, 한파 등 이상기후가 기업의 사업 중단 원인이 되고 있다”며 “특히 기후 영향권에 있는 중소기업은 이에 대한 구체적인 대응책이 필수적”이라고 강조했다. 기업 스스로 기후 리스크를 ‘비용’으로 인식하고 선제적으로 대비하는 인식의 전환이 시급하다는 지적이다.

이 같은 흐름은 결국 보험료 인상 압력으로 이어질 가능성도 크다. 손해율 상승과 재보험 비용 증가가 맞물리면서 위험률 재산정이 불가피하기 때문이다. 기후 리스크는 기업의 생산 차질과 비용 상승을 유발하는 동시에 보험사의 재무 건전성에도 영향을 미치는 상시적 위험 요인으로 자리 잡고 있다.

한편 정부는 기후위기 대응의 실행력을 높이기 위해 ‘기후적응특별법’ 제정을 추진하고 인공지능(AI)을 활용한 선제적 예보 시스템 구축에 나설 계획이다. 홍수 위험을 10분 단위로 예측하는 AI 시스템과 기후 취약계층을 위한 ‘기후보험’ 도입도 공식화했다. 기후 리스크가 예외가 아닌 상수가 된 만큼, 사후 복구를 넘어선 정교한 예측과 금융 안전망 구축이 국가적 과제로 부상하고 있다.

![한파 언제까지…한국·일본·미국·러시아 '극단 날씨' 이유는? [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2288098.jpg)

!["내 건강 좌우하는 건 '돈'"…얼마 투자하나 보니 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2288146.jpg)

!['검은 머리 미국기업'의 역설…쿠팡, 국내 규제 피하려다 외교 문제 키우나 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2288043.jpg)

![체감 영하 20도 한파에 산업현장 '벌벌'…노동자 노리는 보이지 않는 위험 [냉동고 한파, 무너지는 산업현장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2287970.jpg)

![성수품 '역대 최대' 27만t 공급…최대 50% 할인 [설 민생대책]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2284395.jpg)

![외국인이 미친듯이 담은 원전주! 역대급 호재들 말씀드립니다 ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/jnX3CtRLf-g/mqdefault.jpg)

![영하 20도의 청구서⋯기후 리스크, ‘자연재해’ 넘어 ‘금융비용’으로 [냉동고 한파, 무너지는 산업현장]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2288204.jpg)

![[채권마감] 아쉬움 가득한 사흘연속 강세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2288122.jpg)

!["내 건강 좌우하는 건 '돈'"…얼마 투자하나 보니 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2288146.jpg)

![이해찬 전 총리 빈소 이틀째... 이어진 여야·각계 인사 조문 행렬 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2288245.jpg)