박근혜 정부는 침체된 부동산 시장을 살리기 위해 규제를 풀었지만 그 부양책은 정비사업과 민간 임대시장의 과열로 이어졌다. 재건축 규제 완화와 뉴스테이 도입으로 민간 중심의 시장이 확대됐고 결국 임기 말 정부는 과열된 시장을 진정시키기 위해 다시 규제의 고삐를 죄어야 했다.

2014년 12월 이른바 ‘부동산 3법’이 통과되면서 정비사업의 병목이 빠르게 풀렸다. 재건축 연한 단축과 맞물려 강남권을 중심으로 추진 속도가 붙었고 일반분양 물량이 늘어난 재건축 단지들은 청약 시장의 ‘핫스팟’으로 떠올랐다.

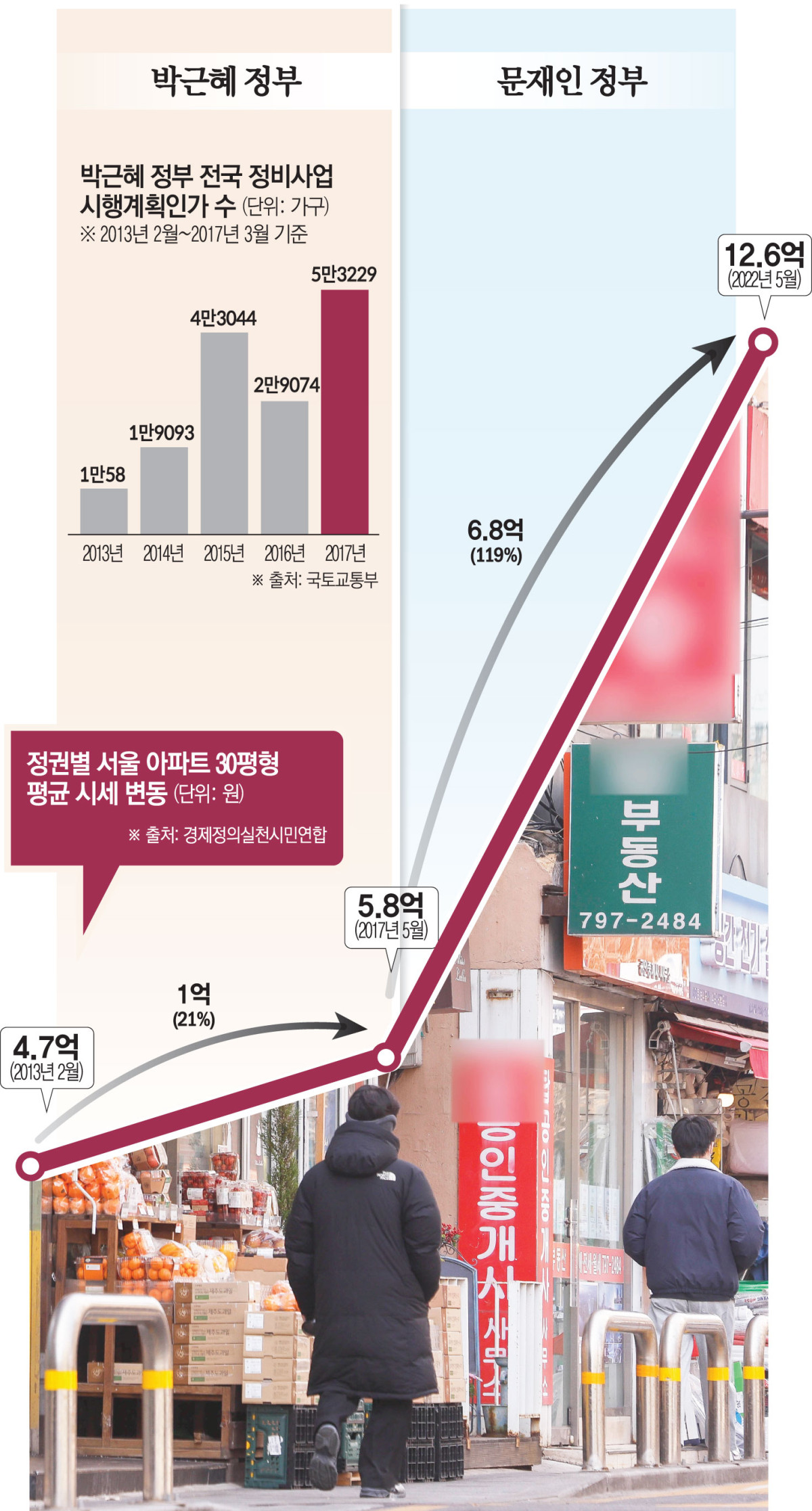

국토교통부 통계에 따르면 전국 정비사업 시행계획인가를 받은 가구 수는 2014년 1만9093가구에서 이듬해 4만3044가구로 급등하더니 2017년 5만3229가구까지 늘어났다.

정비사업의 과열과 맞물려 임대시장도 구조가 바뀌었다. 2015년 정부는 '뉴스테이' 제도를 도입해 중산층 장기임대 공급을 위한 대기업·금융자본이 주도하는 민간 임대 확대 정책을 펼쳤다.

민간 임대에 무게가 실리는 동안 공공 임대는 정체됐다. 경실련에 따르면 박근혜 정부의 공공임대 착공 물량은 연평균 10만 가구로 이전 이명박 정부(12만 가구)보다 2만 가구가량 줄었다. 특히 장기임대 비중은 40%로 노무현·이명박 정부 평균(70% 안팎)에 비해 30%포인트 이상 낮았다.

이 같은 민간 친화적 완화정책으로 자금은 부동산으로 흘러들었다. 박근혜 정부 임기 기간인 2013~2017년 가계부채 연평균 증가율은 7~8% 수준으로 가파르게 올랐다. 주택담보대출이 늘고 갭투자 수요까지 가세하면서 부동산은 경기 부양의 핵심 통로가 된 셈이다.

이후 서울과 수도권을 중심으로 아파트값이 가파르게 오르기 시작했다. 특히 강남 재건축 단지와 신규 분양 아파트의 가격이 급등하며 투기 수요가 다시 유입됐고 시장 과열 우려가 확산됐다.

결국 정부는 임기 말에 이르러 방향을 급선회했다. 2016년 말 ‘11·3 주택시장 안정화 대책’을 발표해 서울 전역과 수도권 일부를 ‘조정대상지역’으로 지정하고 전매제한을 최대 소유권 이전 등기 시까지 확대했다. 청약 1순위 제한·재당첨 금지·중도금 대출보증 강화 등 투기 억제 조치를 쏟아냈다.

박근혜 정부의 부동산 정책은 경기 회복의 불씨를 지폈지만 그만큼 부작용도 컸다. 임기 말 규제 강화는 과열된 시장을 진정시키기 위한 조치였지만 이미 부풀려진 유동성과 자산 격차를 되돌리기엔 역부족이었다는 평가가 나온다. 결국 실수요보다 투자 심리를 자극한 부양정책이 구조적 불안을 키웠고 이후 시장 불안의 단초로 남았다.

이강훈 참여연대 운영위 부위원장은 “정부가 경기 조절 수단으로 부동산을 활용하는 한, 시장은 다시 과열될 수밖에 없다”며 “정책의 초점이 실수요가 아닌 경기 부양에 맞춰질 때마다 같은 결과가 반복돼 왔다”고 말했다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![“할아버지 집을 유지하고 짓고 싶어서”⋯한옥학과에 모인 만학도들 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283538.jpg)

![오세훈 “10·15 대책 이후 재개발 제동…신림7구역 사업성 추가개선 지원” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283473.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)