전문가들 본지 인터뷰서

“전방위 지원, 김정은 정권 안전에도 위험

비공식적으로 파병 속도 늦출 수도”

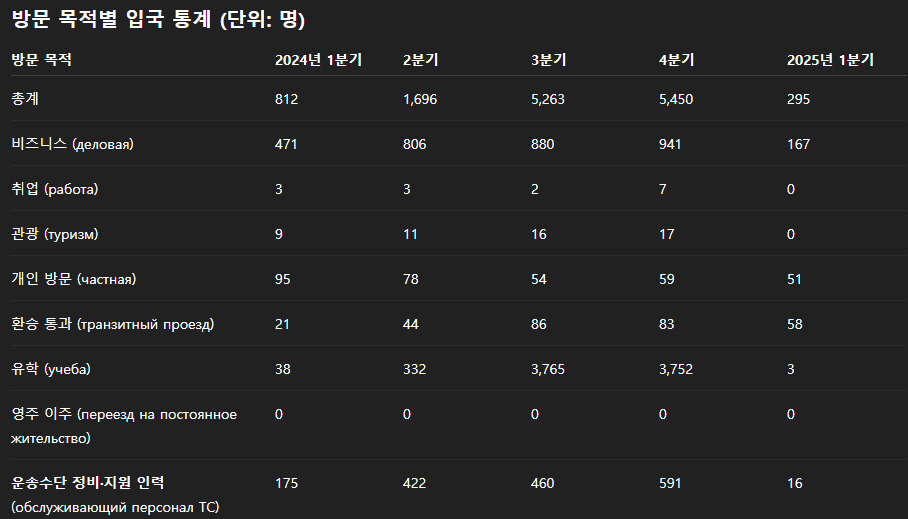

본지가 러시아 연방통계청 자료를 분석한 결과 1분기 러시아를 방문한 북한인 수는 295명으로 집계됐다. 지난해 3분기 5263명으로 급증한 데 이어 4분기 5450명으로까지 늘었던 것과 대조적이다.

러시아는 비즈니스와 취업, 관광, 경유, 학업 등으로 입국 목적을 분류한다. 북한인이 분기마다 5000명 넘게 러시아를 방문한 것은 코로나19 전에도 흔히 있던 일이지만, 지난해의 경우 2010년 집계를 시작한 이래 거의 잡히지 않던 학업 목적 입국자가 두 개 분기 연속 3700명을 웃돌았다. 이에 러시아 당국이 우크라이나 전쟁에 참여하는 북한군을 위장 입국시킨 게 아니냐는 의혹이 번졌다. 실제로 북한군이 우크라이나 전장에서 포착된 시점도 이 무렵이다. 게다가 올해 1분기 러시아를 방문한 북한인이 눈에 띄게 줄어든 것을 보면 지난해 3~4분기 급증이 코로나19 종식 후 양국 민간인 왕래가 활발해진 결과로 보기도 어렵다.

또 “어느 시점에선 북한이라는 거품 밖 세상과 인터넷 등에 노출된 일반 병사들을 순환 배치해야 한다” 며 “나이 든 북한 장교들과 부사관들은 여전히 충성을 다할 거라고 확신하지만, 젊은 병사들이 어떻게 나올지 궁금하다”고 덧붙였다.

김 위원장이 “북한은 우크라이나 문제를 포함한 모든 문제에서 러시아의 입장을 무조건 지지할 것”이라고 말한 것에 대해서도 맥페이트 교수는 “실제로 무엇을 의미하는지 잘 모르겠다”고 답했다.

군사 역사가인 데이비드 실비 코넬대 브룩스 공공정책대학원 교수는 “우크라이나 전쟁이 이 정도로 소모전이라는 것에 대해 북한군이 놀랐을 수 있다”며 “병사들은 별다른 경험 없이 전쟁에 투입됐고 그 결과 매우 큰 인명 피해를 봤다”고 설명했다. 이어 “북한이 많은 병력을 잃고 싶지 않아서 다소 물러난다 해도 전혀 놀랄 것 없다”고 덧붙였다.

나아가 “북한은 러시아에 대놓고 그렇게 말하진 않을 것이다. (참전) 대가로 얻는 것이 있는데 그러한 위험을 감수하고 싶진 않을 것”이라며 “대신 비공식적으로 속도를 늦추고 있을 가능성이 있다”고 분석했다.

일련의 분석들을 종합해볼 때 최근 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기가 평양을 방문해 김 위원장을 만난 점, 러시아와 북한이 이란산 자폭 드론 제조역량 이전에 합의했다는 우크라이나군의 폭로 등은 러시아가 북한을 다시 전쟁에 끌어들이려는 노력으로 비친다.

맥페이트 교수는 “양국 정상 모두 상대방의 군사적 지원이 필요하다”며 “북한군이 크렘린궁이 선호하는 전술인 ‘리틀 그린 맨(소속 표식 없는 비정규군)’으로 편입된다 해도 놀랍진 않을 것”이라고 내다봤다.

![[테슬라 vs 엔비디아 2부] 테슬라 FSD 독주 잡으려는 엔비디아 알파마요! 소름돋는 젠슨 황의 큰 그림 ㅣ 강정수 블루닷AI 연구센터장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/uVdj1rA4yVc/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] 테슬라 재도약 신호탄인가…엔비디아가 바꾼 자율주행 판](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2279343.jpg)

![더불어민주당 원내대표 선출을 위한 의원총회 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2279951.jpg)