분쟁에 쓰인 특허, 둘 중 하나는 무효

침해 소송·무효심판 맞물린 분쟁 구조

기술 보호의 상징인 특허가 실제 분쟁에선 절반가량이 사후 무효 판정을 받는 ‘부실한 창’으로 전락했다. 글로벌 기업들이 무효 가능성이 높은 특허까지 동원해 무차별 소송을 남발하면서, 우리 기업들이 ‘이길 게 뻔한 싸움’에도 막대한 소송 비용과 시간을 허비하며 고사 위기에 몰리고 있다. 특허 제도가 혁신의 장려가 아닌 법적 소모전을 부추기는 수단으로 변질됐다는 비판이다.

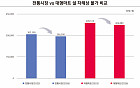

25일 본지가 구자근 국민의힘 의원실을 통해 확보한 지식재산처 자료에 따르면, 2021년부터 지난해까지 5년간 특허 무효심판 인용률은 해마다 44.4~58.0% 수준을 기록했다. 연도별 인용률은 △2021년 47.2% △2022년 58.0% △2023년 44.4% △2024년 53.1% △2025년 56.0%로, 매년 절반 안팎을 오갔다. 무효심판까지 간 특허 가운데 둘 중 하나는 무효로 판단된 셈이다. 이는 특허 분쟁 과정에서 문제 제기된 특허 상당수가 특허로서의 요건을 미충족했다는 것을 보여준다.

특허 침해 소송에 휘말린 기업들이 무효심판을 방어 수단으로 선택하는 사례는 적지 않다. 침해 여부를 다투는 동시에 상대가 주장하는 특허 권리 자체의 성립 요건을 문제 삼는 방식이다.

지재처 자료에 따르면, 글로벌 반도체 장비기업 램리서치는 2020년부터 국내 중소·중견 소부장 기업을 상대로 총 12건의 특허 침해 소송을 제기해왔다. 이 가운데 월덱스, 비씨엔씨 등 일부 기업은 분쟁 국면에서 무효심판을 포함한 법적 대응에 나선 사례가 확인됐다.

특허 분야 전문가인 정영훈 법무법인 바른 변호사는 "통상 특허 침해 소송에서 피고 기업은 원고 측 특허권에 대한 무효심판을 함께 청구하는데, 이로 인해 특허 침해 소송과 무효심판이 사실상 세트처럼 병행되는 경우가 많다"며 "우리나라는 일본·미국 등 외국에 비해 특허 무효 비율이 높아 이러한 경향이 특히 두드러진다"고 지적했다.

국내 반도체 장비 부품 업체 CMTX의 경우도 특허 침해 소송과 무효심판이 병행된 사례다. CMTX는 2024년 램리서치로부터 특허 침해 소송을 당한 뒤, 침해 사실이 없다는 주장과 함께 문제 된 특허에 대해 무효심판을 제기했다. 이후 해당 특허를 포함해 램리서치 특허 2건은 무효로 판단됐다.

문제는 특허 침해 소송으로 방어에 나서는 과정 자체가 국내 중소·중견기업에 상당한 부담이라는 점이다. 법률 비용과 인력 투입이 늘어나고, 거래처 불안과 투자 위축으로도 이어질 수 있다.

국내 반도체 부품업계 한 관계자는 "애프터마켓 기업으로서 삼성전자나 SK하이닉스 등 주요 고객사의 반도체 장비 국산화 요구에 맞춰 지속적인 후속 개발이 필요한데, 특허 분쟁 가능성이 상존하면서 기술 개발 과정 자체가 큰 부담으로 작용한다"며 "어디까지 특허가 설정돼 있는지를 수시로 점검해야 하고, 예상치 못한 특허 소송에 휘말릴 경우 손해배상 책임까지 떠안아야 할 수 있다는 점이 큰 부담"이라고 토로했다.

전문가들은 이런 현상의 배경으로 사전 심사 단계의 구조적 한계를 지목한다. 심사관 1인당 처리해야 할 출원 건수가 많고, 제한된 심사 기간 탓에 선행기술 조사가 충분히 이뤄지기 어렵다는 것이다. 박민흥 와이즈업 특허법률사무소 변리사는 "미국은 특허 등록 단계부터 문턱이 높아 심사 자체가 까다로운 반면, 우리나라는 상대적으로 등록이 용이한 구조"라며 "심사 환경의 차이가 사후 무효심판 인용률에도 영향을 미친다"고 말했다.

구자근 의원은 "무효심판까지 간 특허의 절반가량이 깨진다는 것은 심사 단계에서 걸러졌어야 할 특허가 그대로 시장에 풀리고 있다는 의미"라며 "특허가 보호 장치가 아니라 분쟁의 씨앗이 되는 구조가 반복되고 있는 만큼, 사전 심사를 강화하고 부실 특허를 줄이기 위한 제도 개선이 시급하다"고 말했다.

![글로벌 특허 공세에 맞서는 韓기업 "정부 지원은 사후약방문" [약탈의 도구, 특허의 덫]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2286295.jpg)

![5년간 586번 당했다…‘특허 괴물’ 먹잇감 K-제조 [약탈적 도구, 특허의 덫]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2286297.jpg)

![방패 아닌 ‘흉기’ 된 특허…5년간 무효심판 절반 인용 [약탈의 도구, 특허의 덫]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2285996.jpg)

![[내일 날씨] 영하 15도 강추위에 출근길 ‘꽁꽁’…서해안·제주 비·눈](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2281674.jpg)

!['얼굴 천재' 차은우 사라졌다⋯스타 마케팅의 불편한 진실 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2285920.jpg)

!['계속되는 한파가 반가운 사람들' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2286224.jpg)