관련 업종 수익률, 뉴욕증시 대비 연평균 6.5%p 높아

“기후, 노동·공급망·보험·물가에 뚜렷한 영향”

미국 경제의 새로운 성장 엔진은 더 이상 실리콘밸리나 월스트리트가 아니다. 기후변화가 만들어낸 ‘재난 자본주의(Disaster Capitalism)’가 그 자리를 대신하고 있다. 기후변화로 허리케인·산불·홍수·폭염이 일상화되면서 재해 복구와 대비를 위한 막대한 지출이 미국 국내총생산(GDP)을 떠받치는 주축으로 떠올랐다.

블룸버그통신은 21일(현지시간) 극심한 기상 이상 현상에 시달리는 미국에서 재난 관련 지출이 경제의 주요 동력이 되고 있다고 보도했다. 기후 위기가 재앙인 동시에 성장의 원천으로 작동하는 ‘기후경제의 역설’이 본격화하고 있는 셈이다.

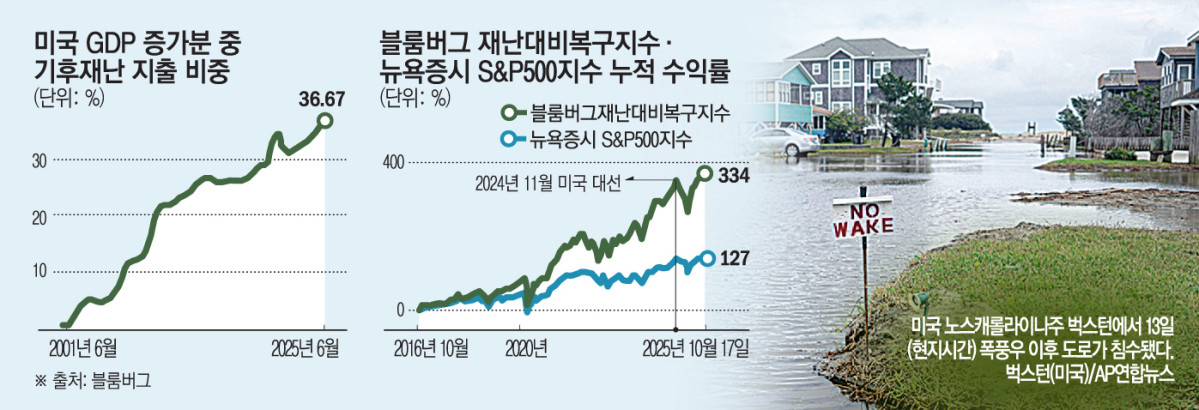

앤드루 존 스티븐슨 블룸버그인텔리전스(BI) 수석 애널리스트는 미국 GDP가 2000년 이후 약 20조 달러(약 2경8600조 원) 증가했으며 GDP 증가분의 약 37%에 달하는 7조7000억 달러가 재난 복구 또는 재난 대비 관련 지출에서 비롯됐다고 분석했다.

올해 6월까지 12개월 동안 미국이 재난 대응에 쏟은 비용은 거의 1조 달러에 달했다. 1990년대 연평균 800억 달러 수준에 머물렀던 것과 비교하면 10배 이상 급증한 수치다.

재난 복구와 회복을 주도하는 기업에 대한 정부 지출은 미국 경제에서 과소평가됐지만 중요한 부분을 차지한다고 블룸버그는 짚었다. 이 자금은 보험사와 폐기물 처리업체, 전력망 장비 제조사와 엔지니어링 계약업체, 철물점 및 개인창고 시설 등 다양한 곳으로 흘러간다. 이들은 재난이 닥칠 때마다 수요가 폭증하는 업종이다.

이러한 흐름은 금융시장에서도 뚜렷하게 나타난다. 스티븐슨 애널리스트는 재난 복구와 대비에서 이익을 내는 100개 주요 상장 기업을 모아 ‘블룸버그 재난대비복구지수’를 만들었다. 보험·엔지니어링·자재·소매 등 다양한 업종으로 구성된 이 지수는 2015년부터 올해까지 뉴욕증시 벤치마크 S&P500지수 대비 연평균 6.5%포인트(p) 높은 수익률을 기록했다.

기후변화로 이상 기상 현상이 잦아지면서 미국은 이제 항상 ‘복구 중인 경제’ 상태에 있게 됐다. 지난해 미국 남동부 지역을 강타해 250명 이상의 사망자를 낸 허리케인 헬렌 같은 대형 재난이 휩쓸고 간 뒤에는 수개월, 길게는 수년간 보험금과 연방정부 보조금이 뒤따른다. 이러한 지출은 소비·투자·고용을 밀어 올리며 경제 통계를 떠받친다.

결국 미국 경제는 ‘기후 충격→피해→복구→투자’의 고리를 따라 도는 사이클 속에서 움직이게 됐다고 블룸버그는 강조했다. 이 구조가 언제까지 성장을 뒷받침할지는 알 수 없지만, 이제 재난이 미국 경제의 새로운 상수가 됐다는 사실만큼은 분명해 보인다.

전문가들은 미국 경제가 기후경제라는 새로운 질서로 진입하고 있다고 진단했다. 재무부 부장관 출신의 새라 블룸 라스킨 듀크대 로스쿨 교수는 “기후변화는 단순한 환경 문제가 아니라 미국 경제의 구조적 변수로 자리 잡았다”며 “극단적인 기상 현상들이 거세고 빈번하게 일어나면서 노동시장, 공급망, 보험, 물가 흐름에까지 뚜렷하고 장기적이며 광범위한 방식으로 영향을 미치고 있다”고 설명했다.

![평당 1억 원·연일 신고가…규제에도 ‘강남 불패’ [강남 집값 안잡나 못잡나 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283693.jpg)

![오천피 가시권…과열 논쟁 속 구조 변화 시험대 [ 꿈의 코스피 5000, 기대 아닌 현실 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283601.jpg)

![대기업·플랫폼도 흔들린다…‘책임 이사회’의 확산 신호 [이사회의 역설中①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283699.jpg)

![[단독] 통폐합 논쟁에 '숫자'로 맞선 신보⋯50년 보증 효과 첫 전수조사](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283710.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![[유럽증시] 트럼프 그린란드 관련 관세 위협에 하락…스톡스600 1.19%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283749.jpg)

![[아시아증시] 트럼프 '관세 리스크' 재점화…日 닛케이 0.6%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283639.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)