정치의 언어는 타협이 아닌 대립으로, 경제의 온도는 계층에 따라 극단으로 갈라졌다. 부와 일자리, 교육과 기회가 양극단으로 치닫자 중산층은 붕괴되고 청년 세대는 계층 이동의 희망을 잃었다. 공존의 균형은 무너진 지 오래다. 이념보다 감정이 정치의 기준이 되고 사회는 협력 대신 불신으로 굳어갔다.

최근 방한한 마이클 샌델 하버드대 교수는 “민주주의 안에서도 최소한의 공존이 위협받고 있다”고 경고했다. 국제통화기금(IMF)과 경제협력개발기구(OECD) 역시 ‘한국의 부의 집중이 민주주의 지속 가능성을 흔들고 있다’고 평가했다.

양극화는 이제 소득의 문제가 아니라 체제의 문제다. 성장과 신뢰, 민주주의의 토대를 동시에 흔드는 시대의 균열이 우리 앞에 놓여 있다. 본지는 그 균열의 원인을 진단하고 다시 공존의 질서를 세우기 위한 해법을 모색한다.

글로벌 불평등의 축이 ‘소득’에서 기술·기후 역량으로 이동하고 있다. 첨단 기술을 확보한 국가는 성장 가능성을 독점하고 그렇지 못한 국가는 지속가능성 경쟁에서 뒤처지고 있다.

15일 ‘세계 불평등 보고서 2022’(World Inequality Report 2022)에 따르면, 전 세계 상위 10%는 전체 소득의 52%를 차지하는 반면, 하위 50%의 소득 비중은 8.5%에 불과하다. 상위 계층과 하위 계층은 기술력을 통해 격차가 벌어지고 있다.

자본 능력을 갖춘 선진국은 인공지능(AI), 반도체, 재생에너지 등 미래 기술 분야에서의 독점하고 있다. 결국 기술이 자본을 낳고 자본이 다시 기술을 키우는 순환 구조를 강화하고 있는 셈이다. 미국 국립과학재단(NSF)에 따르면 2022년 기준 상위 8개 국가는 전 세계 R&D(연구개발) 지출의 82%를 차지했다. 이 중 미국은 약 30%, 중국 27%를 투자했다.

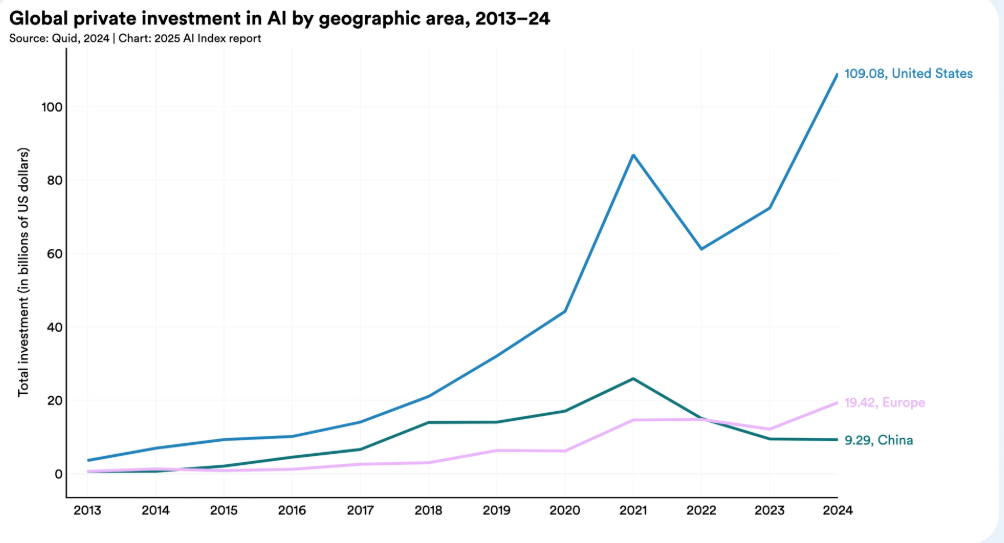

스탠퍼드 2025 보고서에 따르면, 지난해 글로벌 민간 AI 투자는 전년보다 26% 증가하며 사상 최고치를 기록했다. 특히 미국은 1091억 달러를 투자해 중국(93억 달러)의 12배, 영국(45억 달러)의 24배에 달했다. 미국과 중국은 AI 연구 논문과 특허 출원, 글로벌 인재 유치 경쟁에서도 세계의 과반을 차지하며 기술 중심국의 지위를 굳히는 중이다. 반면 많은 저소득국과 개발도상국은 AI 투자 역량이 매우 낮은 실정이다.

기술 불평등은 단순한 경제적 문제를 넘어 국가 간 성장 잠재력과 정치적 영향력의 격차로 이어지고 있다. 단순한 산업 경쟁을 넘어 국제 규범과 표준 설정, 데이터 거버넌스 등 정책 영역에서도 우위를 가지기 때문이다. 기술을 선점한 국가는 경제 성장뿐 아니라 외교적 영향력까지 확대하며 새로운 국제 질서의 중심에 섰다. 반면 기술 격차를 좁히지 못한 국가는 혁신 생태계 구축과 산업 전환에서 뒤처지며 글로벌 경쟁력 약화의 악순환에 빠지고 있다.

기후 변화 격차도 세계 불평등의 또 다른 축이다. 미 스탠퍼드대 연구진이 ‘국립과학원회보’(PNAS)에 게재한 논문에 따르면 기후변화는 부국과 빈국 간의 경제 격차를 키우는 요인으로 작용했다. 연구진이 1961~2010년 기간 중 165개국 GDP와 연평균 기온 데이터를 토대로 20개 기후모델을 대입해 비교 분석한 결과, 지구 온난화는 세계 최빈국들의 1인당 국내총생산(GDP)를 17~31% 낮춘 반면, 선진국의 국내총생산은 10% 증가했다. 기후변화가 일어나지 않았을 경우 대비 1인당 GDP 격차는 25% 더 벌어진 것으로 추정됐다.

선진국은 탄소중립과 에너지 전환을 앞세워 녹색산업 투자를 확대하며 새로운 산업 생태계를 구축하고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 유럽 연합(EU)은 2023년 재생에너지 발전 투자만 약 1100억 달러 수준으로 전년 대비 6% 이상 증가했다. 반면 개도국(개발도상국)은 기후 대응에 필요한 재정 여력과 기술 접근성이 부족해 온실가스 감축 의무를 감당하기도 버겁다.

선진국은 그린 보조금과 탄소국경세를 통해 자국 산업을 보호하고 있다. 결국 개도국은 녹색 전환의 비용을 떠안는 ‘이중 부담’에 직면하고 있으며 기후 위기가 심화할수록 이러한 구조적 불평등은 더욱 확대될 가능성이 높다.

이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 “AI 혁명과 디지털 전환은 기존 산업 구조의 불평등을 일정 부분 완화할 수 있지만, 동시에 디지털 격차라는 새로운 불평등을 낳을 수 있다”며 “교육 접근성을 높이고 디지털 안전망을 확충하는 등 정부의 제도적 보완이 이뤄지지 않는다면 기술 혁신이 또 다른 양극화의 기제로 작동할 가능성이 높다”고 지적했다.

![산업용 전기요금 낮엔 내리고 저녁엔 올린다…최고요금 15.4원 인하 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2189325.jpg)

![Vol. 2 "당신은 들어올 수 없습니다": 슈퍼리치들의 골프클럽 [The Rare]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304939.jpg)

![황치즈칩→초코 바게트 '불티'⋯그런데 '진짜 유행' 맞아? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2307258.jpg)

![노란봉투법 속 멈춘 발걸음 [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2306732.jpg)