비숙련자 투입 의문⋯관리 미흡⋯배터리 이전 전문성 부족 도마위

'리튭이온배터리 화재'로 언급⋯사실상 제조사 책임 인식 드러내

"안전관리 부실이 낳은 人災⋯하청ㆍ재하청 다단계구조 따져야"

행정안전부 산하 국가정보자원관리원(국정자원) 화재를 둘러싸고 책임 공방이 벌어지고 있다. 초기 대응과 인력 파악 등 기본 사실관계조차 엇갈리면서 혼선을 빚었고, 배터리 이전 과정에서의 관리·감독 적정성도 도마 위에 올랐다. 정부는 기업 책임 가능성을 언급했지만 업계에서는 ‘안전 관리 부실이 본질’이라는 반론을 내놓으며 시각차가 드러나는 상황이다.

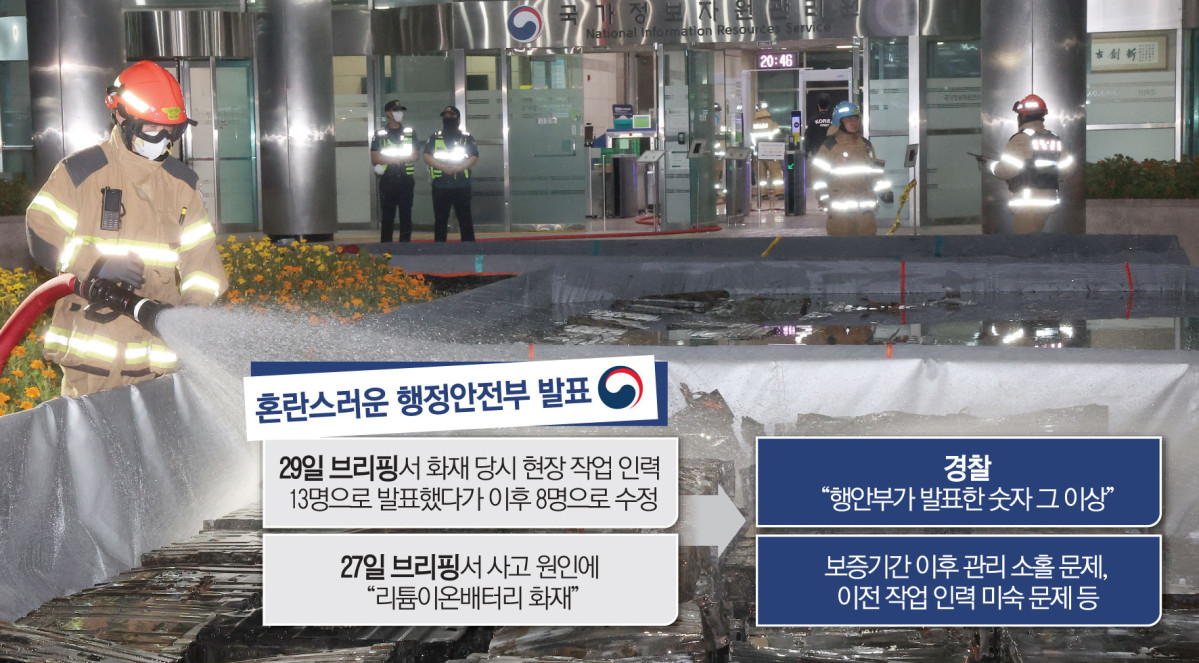

대전경찰청 수사전담팀 관계자는 30일 본지와의 통화에서 “사고 당시 현장에 있었던 인력은 13명 이상이었던 것으로 파악됐다”고 밝혔다. CCTV 기록과 관계자 조사 결과를 종합한 내용이다. 이는 국정자원 측이 사고 직후 발표한 ‘8명’과 어긋난다. 최초 행안부와 국정자원은 13명이라고 했다가 다시 8명으로 수정하는 등 관계자 파악 과정에서 혼동이 발생했다.

배터리 이전은 고난도 작업인 만큼 현장 투입 인력의 전문성과 숙련도는 중요한 지표다. 업계 일각에서 “비숙련자가 포함된 것 아니냐”는 의문이 제기되는 가운데 행안부의 발표가 앞뒤가 맞지 않으면서 관리·감독이 미흡했다는 비판이 나온다.

사고 직후 열린 브리핑에서도 혼선을 키웠다. 행안부는 원인과 관련해 “리튬이온배터리 화재”라는 표현을 사용했다. 이후 해당 배터리가 2014년 제조된 LG에너지솔루션 제품이고 LG CNS가 판매·관리해온 사실이 알려지면서 기업 책임론이 거론됐다.

하지만 정부가 배터리 이전 과정에서 제조사 측에 별도의 조언을 구하거나 감독을 요청한 정황은 확인되지 않았다. 이에 따라 관리·감독 공백은 상대적으로 주목받지 못한 채, 기업 책임 논란만 부각됐다는 지적이 제기된다.

국정감사를 앞둔 정치권에서도 이 같은 기류가 이어지고 있다. 한 의원실 관계자는 “리튬 배터리 자체가 잠재적 위험성을 갖고 있어 제조사 책임 가능성을 배제하기 어렵다”며 “이전 과정의 문제, 배터리 충전율 여부와는 별개로 리튬 배터리 자체가 화재에 아예 영향이 없다고 생각하진 않는다”고 말했다. 사실상 제조사에 책임이 있다는 인식을 드러내는 것으로 읽힌다.

업계의 시각은 다르다. 한 전기업계 관계자는 “10년 전 제작된 배터리가 보증기간(10년) 동안 아무 이상 없이 작동됐는데 이제야 안전성을 따지는 것은 무리가 있다”면서 “이번 사고는 안전 관리와 감독 체계의 미비에서 비롯된 인재”라고 반박했다.

전문가들은 “정부가 현장 점검과 관리 감독을 강화했다면 충분히 막을 수 있었던 사고”라는 평가가 지배적이다. 일각에서는 배터리 이전 작업을 수행한 업체들의 계약 구조와 역할 분담을 면밀히 따져야 한다는 의견이 나온다. 복잡한 하청·재하청 과정에서 책임과 권한이 불분명해지면서 서로에게 관리·감독을 떠넘겼을 가능성과 함께 관리 사각지대가 발생했을 가능성이 있다는 것이다.

![산업용 전기요금 낮엔 내리고 저녁엔 올린다…최고요금 15.4원 인하 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2189325.jpg)

![Vol. 2 "당신은 들어올 수 없습니다": 슈퍼리치들의 골프클럽 [The Rare]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304939.jpg)

![코오롱 FnC, ‘리세일ㆍ업사이클링’으로 지속가능 실천[CSR, 기업의 온기⑤]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2307218.jpg)

![황치즈칩→초코 바게트 '불티'⋯그런데 '진짜 유행' 맞아? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2307258.jpg)

![노란봉투법 속 멈춘 발걸음 [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2306732.jpg)