국내 제약바이오 업계가 세계 최대 의약품 시장 미국과 어깨를 나란히 하려면 규제기관의 선도적 역할이 중요하단 목소리가 높다. 식품의약품안전처가 미국 식품의약국(FDA)처럼 리더십을 확보한 기관으로 인정받을 수 있을지 주목된다.

14일 제약바이오 업계에 따르면 의약품 산업은 규제기관과 산업계 역량의 동반 성장이 필수적인 분야로 꼽힌다. 비효율적인 규제는 기업의 혁신과 신약 개발을 가로막을 수 있는 한편, 과도한 규제 완화나 부실 심사는 산업계의 내실을 다질 수 없는 환경을 조성하기 때문이다.

미국은 규제기관과 산업계가 모두 강력한 선두주자로 자리잡은 시장이다. 미국 의약품 시장은 글로벌 시장의 약 40%를 차지하고 있으며, 지속적인 혁신과 신약 출시로 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 의약품 시장 컨설팅 기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 글로벌 의약품 시장은 2027년 1조9170억 달러(2663조964억 원)로 성장할 전망이다. 미국 시장은 2022년 6290억 달러(873조8068억 원)로 파악됐으며, 2027년에는 7630억 달러(1059조9596억 원) 규모에 달할 것으로 관측됐다.

FDA의 역량은 글로벌 시장에서 미국이 초격차를 확보한 요인이다. FDA는 미국의 정부기관이지만, 타국의 규제기관이 공식·비공식적으로 추종하는 공신력과 영향력을 발휘한다. 제약바이오업계 역시 FDA의 심사 결과와 승인에 비춰 신약 개발 성공 여부를 평가하기에 국내 기업들도 FDA의 문을 먼저 두드린다.

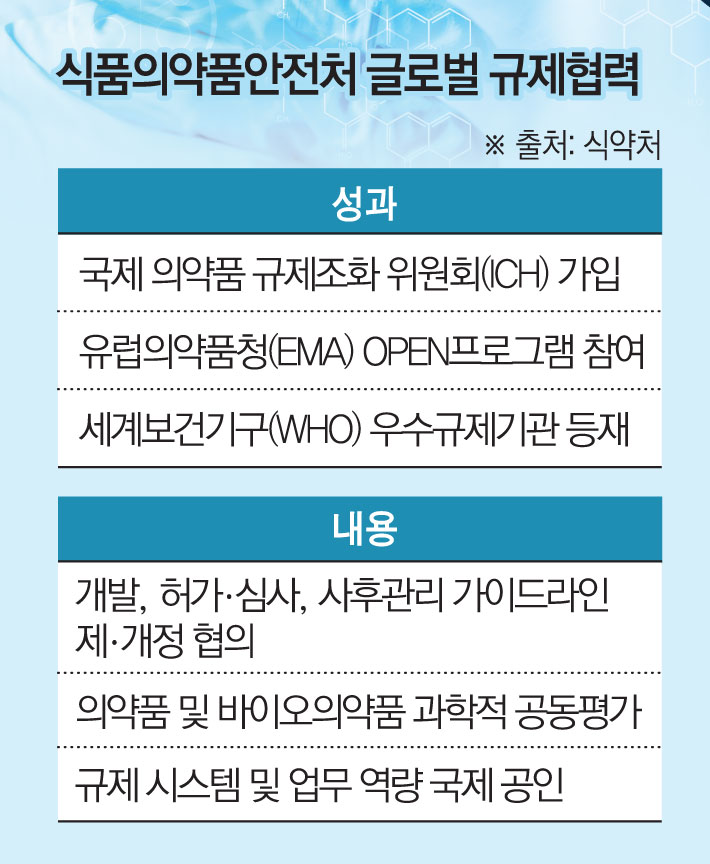

식약처는 FDA를 비롯한 주요 국가 의약품 당국과 규제 조화 및 협력을 적극적으로 추진하며 역량을 키우고 있다. 2016년 미국, 유럽위원회, 일본, 스위스, 캐나다에 이어 6번째로 국제 의약품 규제조화 위원회(ICH)에 가입해 FDA와 동등한 의약품 허가·심사 기준을 운용 중이다. ICH는 의약품 개발, 허가·심사, 사후관리 등에 대한 가이드라인을 제·개정하는 의약품 규제분야 국제 협의체다.

지난해에는 유럽의약품청(EMA)이 주관하는 의약품 및 바이오의약품 과학적 공동평가(OPEN) 프로그램에 참여, EMA와 의약품을 공동으로 심사하기 시작했다. 스위스 의료제품청(Swissmedic), 캐나다 보건부(Health Canada), 일본 후생노동성(MHLW/PMDA), 세계보건기구(WHO) 등이 해당 프로그램에 참여하고 있다.

그러나 인허가 인력난 및 산업계와의 소통 부족 문제는 해결해야 할 과제다. 제약업계 관계자는 “신약 개발 속도는 빨라지고 있는데 전문 심사인력이 뒷받침되지 않으면 허가 지연으로 이어진다. 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 개선이 필요하다”라면서 “개발 단계의 애로사항을 공유하고 조율할 수 있는 창구를 확대해 허가 과정의 불확실성도 줄여야 한다”라고 지적했다.

식약처는 올해 1월부터 내부 심사역량을 강화하고 허가 기간을 단축한단 목적으로 신약은 4억1000만 원, 생물의약품은 803만 원, 희귀의약품은 441만 원 수준의 허가수수료를 부과하기 시작했다. 수익자 부담원칙에 따른 심사인력 인건비와 역량 강화 비용을 반영한 금액이다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![삼성패션 ‘SPA·신명품 고도화’ vs LF, ‘헤지스 중심’ 해외 진출[2026 유통 맞수]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283568.jpg)

![대기업·플랫폼도 흔들린다…‘책임 이사회’의 확산 신호 [이사회의 역설中①]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283699.jpg)

![국회 산업안전 입법 쏟아진다…‘처벌’ 넘어 ‘예방’으로 무게 이동 [산재 공화국, 시스템의 부재 中-②]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283532.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)