법원 재심 지연에 권리구제 안 돼

대법 “법률 해석은 법원의 고유 권한”

헌재 “재심 기각은 기속력 반한 재판”

헌재 ‘法 개정 찬성 의견’ 국회 제출

대법 ‘사실상 4심제’ 위헌 입장 고수

최고 법원 위상을 둘러싼 헌법재판소와 대법원 간 자존심 대결은 우리나라 헌재 역사 37년 동안 계속돼온 해묵은 논쟁이다. 1987년 제9차 헌법 개정으로 부활한 헌재가 대법원 보다 상위에 위치하는 현실을 인정하지 않으면서 양대 사법기구 사이 갈등의 골이 깊어지고 있다.

헌재의 위헌 결정을 따르지 않은 채 대법원이 판결을 확정하고, 헌재는 기속력에 반한 대법원 판결을 취소한다. 하지만 법원이 재심 청구에 답하지 않고 심리를 끌면서 재판이 제자리걸음만 걸으며 공전하는 실정이다. 이 같은 최고 법원 간 갈등은 행정 비효율로 이어지고 그 피해는 고스란히 민간에 전가된다.

18일 법조계에 따르면 최근 헌재는 KSS해운이 국세청을 상대로 제기한 행정부작위 위헌 확인 사건을 전원 재판부에 회부하고 본격 심리에 착수했다.

앞서 헌재는 2022년 7월 21일 재심 청구를 기각한 법원 판결과 법인세 부과 처분을 취소해달라는 KSS해운·GS칼텍스·롯데DF리테일 측 헌법소원 심판에서 재판관 전원일치 의견으로 대법원의 재심 상고 기각 판결을 전부 취소했다.

GS칼텍스가 돌려받을 법인세는 약 707억 원에 달한다. 이어 롯데DF리테일 104억 원, KSS해운 65억 원 순이다. 총액 876억 원 규모다.

세 기업 관련 세금 재판은 취소됐지만, 과오납을 바로잡을 재심은 열리지 않고 세무당국은 사법기구 눈치를 보느라 법인세 부과 처분에 결론 내리는 행정행위를 사실상 방치하자 이들 가운데 KSS해운이 가장 먼저 국세청을 상대로 행정부작위 위헌을 구하는 헌법소송을 재차 제기한 것이다.

우리나라 헌법재판소 역사 37년과 맞먹는 36년 전으로 거슬러 올라가면, 상장 추진 기업을 대상으로 세금 감면 혜택을 부여하던 당시 조세 제도에서 문제는 출발한다.

1990년 GS칼텍스는 옛 조세감면규제법에 따라 자산재평가를 시행하고 주식 상장을 추진했다. 그러나 2003년 상장을 포기하면서 자산재평가를 취소했고, 세무당국은 법인세를 다시 계산해 707억 원의 세금을 부과했다.

GS칼텍스는 이에 불복해 행정소송을 제기했다. 하지만 대법원은 GS칼텍스 패소 취지로 원심을 깼고 파기환송심 역시 세무당국 손을 들어줬다. 파기환송심 과정에서 GS칼텍스는 옛 조세감면규제법에 대해 헌법소원 심판을 청구했다.

헌재는 “법률이 전부 개정된 경우 기존 법률을 폐지하고 새로운 법률을 제정하는 것과 마찬가지여서 종전 본칙은 물론 부칙 규정도 경과 규정을 두거나 계속 적용한다는 등의 규정을 두지 않는 이상 전부 개정 법률의 시행으로 인해 실효된다”며 한정위헌 결정을 내렸다.

GS칼텍스는 이를 근거로 GS칼텍스 패소 판결한 파기환송심과 서울행정법원의 1심 판결을 취소해달라고 서울고법에 재심을 청구했지만 기각됐다. 이에 GS칼텍스는 재심 청구를 기각한 법원 판결과 법인세 부과 처분을 취소해달라고 헌법소원 심판을 냈다.

KSS해운과 롯데DF리테일 또한 같은 법률 조항이 위헌이라며 낸 헌법소원 사건에서 한정위헌 결정을 받아냈다. 이들은 이를 근거로 법원에 재심을 청구했으나 기각됐다. 이에 두 회사도 재심 결정을 취소해달라고 헌법소원을 제기했다.

‘재판소원’을 두고 사법 기구끼리 충돌한 배경이다.

대법원은 법률 해석 권한이 법원에 있다며, 법원에게 해석 방향을 사실상 강제하는 헌재의 한정위헌 결정은 받아들일 수 없다는 논리를 펴고 있다.

반면 헌재는 대법원 재심 기각은 위헌 결정의 기속력에 반하는 재판으로, 헌재 선고 이후인 2022년 7~8월 청구인들이 법원에 재심 청구를 했으나 현재까지 미선고된 상태로 권리 구제가 이뤄지지 않고 있다고 지적한다.

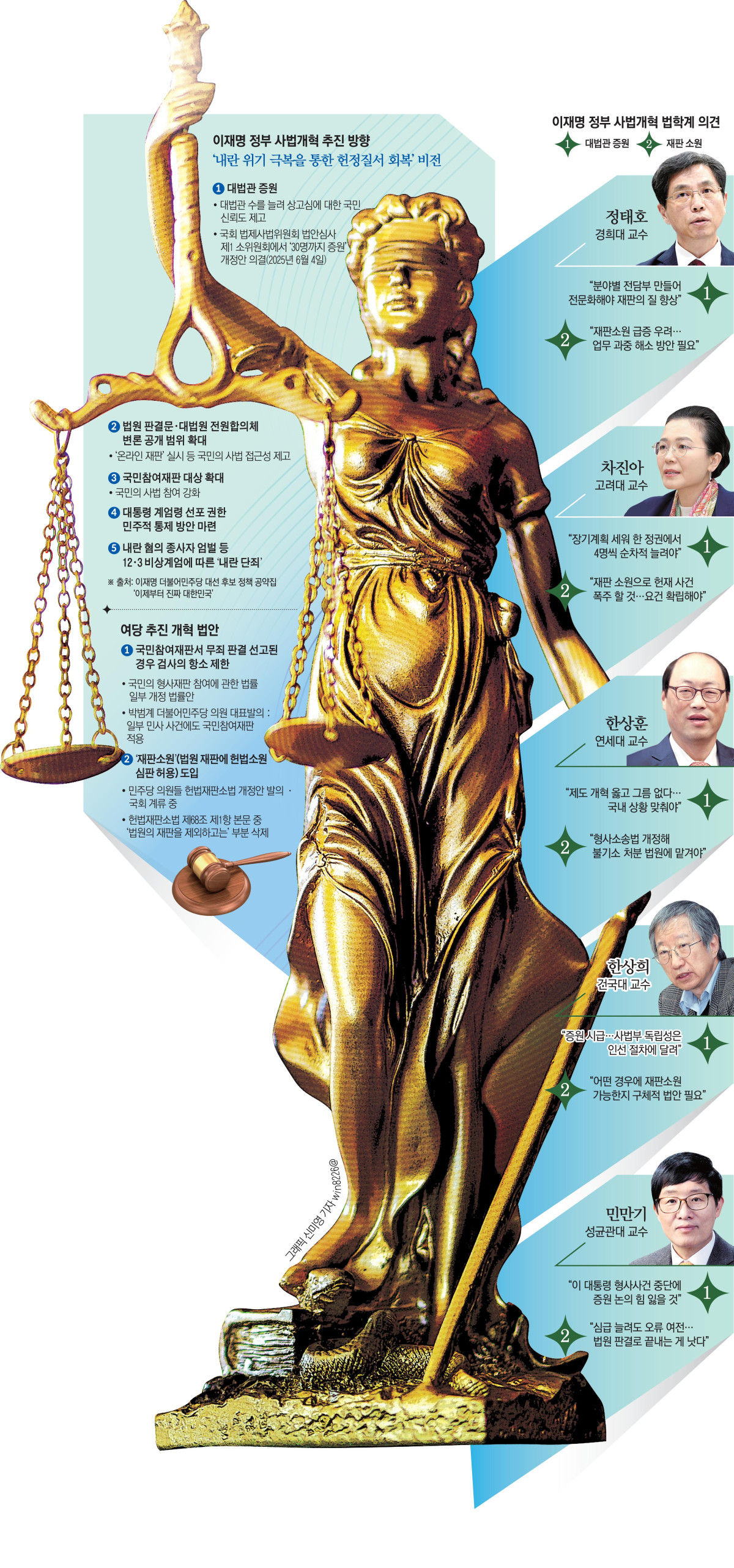

국회는 더불어민주당 주도로 법원 판결을 헌재에서 헌법소원 심판으로 다툴 수 있는 ‘재판 소원’을 허용하는 헌법재판소법 개정안을 논의하고 있다.

헌재는 개정안 취지에 공감한다면서 헌재 결정에 대법원이 따르도록 법률에 명시할 필요가 있고, 사법 체계의 비효율이 발생하지 않도록 재판 소원을 제기할 수 있는 조건을 엄격히 제한하는 등 보완이 필요하다는 적극적인 찬성 의견을 국회에 제출했다.

대법원은 헌법이 예정하고 있는 3심제에 반하는 4심제 도입이어서 헌법에 반한다는 반대 입장이다.

박일경 기자 ekpark@

![[단독] AI로 금융사고 선제 차단… 금감원, 감독 방식 재설계 [금융감독 상시체제]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279967.jpg)

!['조업일수 감소' 새해 초순 수출 2.3% 줄어⋯반도체는 45.6%↑ [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2272695.jpg)

![4인 가구 시대 저물고...경제 표준 된 ‘솔로 이코노미’[나혼산 1000만 시대]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279978.jpg)

![두 번의 한중 정상회담이 남긴 과제⋯"실질적 협력 강화해야" [리셋 차이나]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279982.jpg)

![[테슬라 vs 엔비디아 2부] 테슬라 FSD 독주 잡으려는 엔비디아 알파마요! 소름돋는 젠슨 황의 큰 그림 ㅣ 강정수 블루닷AI 연구센터장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/uVdj1rA4yVc/mqdefault.jpg)

![오세훈 “창의행정·AI로 무장해 '글로벌 톱5 도시' 도약” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2280245.jpg)

![[이투PICK 순삭랭킹] 1월 둘째 주 유튜브 영상 순위](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![한병도 원내대표 첫 최고위원회의 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2280232.jpg)