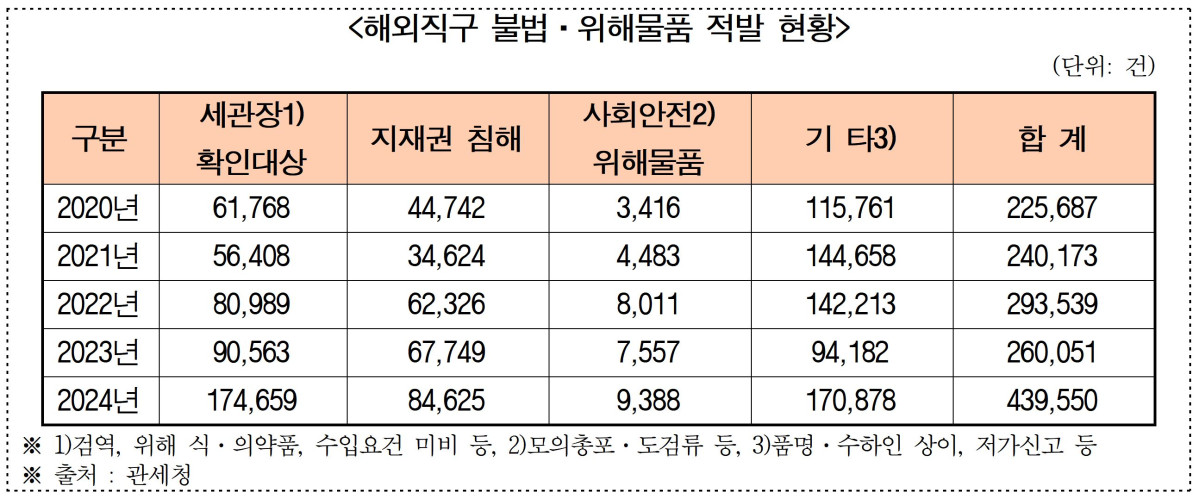

20일 국회 기획재정위원회 소속 개혁신당 천하람 의원이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 해외직구 물품 중 불법‧위해물품으로 적발된 건수는 43만9000건으로 2020년(22만5000건) 대비 2배 가까이 증가했다. 이 중 중국산 제품이 38만7000건(88%)으로 대부분을 차지했다.

관세청은 해외직구를 통해 유입되는 위해물품을 차단하기 위해 ‘사전구매검사’ 제도를 운영하고 있다. 관세청이 직접 해외직구 플랫폼에서 생활밀접 품목을 구매해 성분을 분석하는 방식으로, 잠재적 위해물품을 사전에 걸러내는 것이 목적이다.

하지만 검사 규모는 여전히 미미하다. 2023년 128건에 불과했던 사전구매검사 건수는 2024년 1461건으로 늘었으나, 이는 지난해 전체 통관 1억8000만 건의 0.0008% 수준에 그친다. 같은 기간 위해물품으로 적발된 43만9000건과 비교해도 0.33%에 불과하다. 더욱이 올해 8월까지의 검사 실적은 385건(해외직구 335건, 국내유통 50건)에 그쳐, 연간 검사량이 오히려 줄어들 가능성도 제기된다.

사전구매검사 건수가 낮은 이유는 제도 구조와 행정 여건이 복합적으로 작용한 결과다. 우선 사전구매검사는 전수조사가 아닌 ‘위해우려 품목에 대한 표본검사’ 방식으로 운영된다. 관세청이 위험도가 높다고 판단한 일부 품목만 직접 구매해 검사하는 구조여서, 전체 통관물량 대비 비율이 극히 낮다.

예산과 인력의 제약도 크다. 해당 사업의 연간 예산은 약 15억~20억 원 수준에 불과하며, 제품 구매·분석 비용과 전문 인력 투입을 감안하면 대규모 검사는 사실상 불가능하다. 여기에 해외직구 제품의 특성상 해외 결제·배송·통관 절차가 복잡하고 행정 소요가 커 검사 1건당 처리 기간이 길다는 점도 실적 저하의 원인으로 지목된다.

또한 위해성 분석에는 식품의약품안전처·환경부 등 타 부처의 검사 인프라를 활용해야 해 부처 간 협업 절차가 길고 행정 병목이 발생하는 문제도 있다. 개인 간 거래로 분류되는 직구물품은 수입요건 규제가 명확히 적용되지 않아 제도상 공백이 발생하고 있다.

천하람 의원은 “중국발 위해물품이 국내로 쏟아져 들어오고 있는 상황에서 관세청의 사전구매검사 실적은 사실상 바닥 수준”이라며 “국민 안전을 지키기 위해 사전검사 사업의 대폭적인 확대와 제도 개선이 시급하다”고 강조했다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![공기업 사외이사 '낙하산' 고질병…인선ㆍ운영 구조적 문제 개선해야 [이사회의 역설 中]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283702.jpg)

![이용우 "산업안전 규정 준수=기업 이익 연결된다는 인식 가져야" [산재 공화국, 시스템의 부재 中-①]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283504.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)