한국, 작년 최고 수준에서 7단계↓

기업효율성 23→44위·인프라 11→21위

경제성과·정부효율성 부문은 상승

스위스 국제경영개발대학원(IMD)의 국가경쟁력 평가에서 한국이 67개국 중 27위로 전년(20위)대비 7단계 떨어졌다. 기업효율성·기반시설(인프라) 분야 등에서 순위가 대폭 하락한 영향이다.

17일 기획재정부에 따르면 IMD는 '2025년 국가경쟁력 평가'에서 한국의 국가경쟁력을 지난해보다 7단계 떨어진 27위로 평가했다.

1989년부터 IMD가 매년 6월 세계경쟁력연감을 통해 발표하는 국가경쟁력 평가는 △경제성과 △정부효율성 △기업효율성 △인프라 등 4개 분야 20개 부문, 337개 세부항목으로 구성된다. 국가·기업의 부 증진·삶의 질 향상을 위해 보유한 역량 평가가 목적이다. 관련 통계와 기업인 대상의 온라인 설문(3~5월)을 바탕으로 조사된다.

올해 평가 대상은 경제협력개발기구(OECD) 국가 및 신흥국 총 69개국이다. 평가 대상 국가 수는 매년 바뀐다. 올해는 오만, 케냐, 나미비아 등 3개국이 추가됐다.

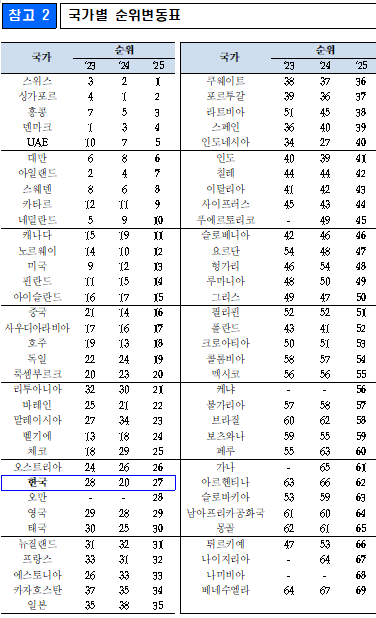

우리나라는 1997년 IMD 평가 대상에 포함됐다. 지난해(20위) 역대 최고 순위를 기록했지만 불과 1년 만에 7계단 뒷걸음했다. 최저 순위는 IMF 시절인 1999년(41위)이다. 1~5위는 스위스(+1), 싱가포르(-1), 홍콩(+2), 덴마크(-1), 아랍에미리트(UAE·+2) 순이다. 주요국 중에는 미국 13위(-1), 중국 16위(-2), 일본 35위(+3) 등이다.

우리나라 순위 하락의 주요인은 기업효율성(23→44위), 인프라(11→21위) 분야의 추락이다. 전년보다 21계단 하락한 기업효율성 분야는 △생산성(33→45위) △노동시장(31→53위) △금융(29→33위) △경영관행(28→55위) △태도·가치관(11→33위) 등 전 분야에서 하락했다.

세부적으로 생산성 분야는 대기업 경쟁력(41→57위), 디지털 기술 사용(11→26위) 등이 하락했고 노동시장의 경우 수습사원 제도 운영(11→36위), 인재 유치(6→29위) 등이 하락했다.

기업의 기회·위협 대응(17→52위), 고객만족도 고려 정도(3→40위), 기업의 민첩성(9→46위) 등 경영관행 분야와 세계화에 대한 인식(9→35위) 등 태도·가치관 분야도 크게 하락했다.

기업효율성 부문은 기업인 설문조사 비중이 높은 만큼 경영환경이 전년보다 악화했다고 느끼는 기업인이 많아진 것으로 풀이된다.

작년보다 10계단 하락한 인프라 분야는 △기본인프라(11→21위) △기술인프라(14→35위) △과학인프라(1→2위) △보건·환경(30→32위) △교육(19→27위) 등전 부문이 하락했다. 세부적으로 도시관리(4→28위), 유통인프라 효율성(3→28위), 디지털·기술인력 구인(28→58위), 지식 이전(25→40위), 초중등 교육(31→49위), 대학 교육(46→58위) 등의 하락이 두드러졌다.

경제성과(16→11위), 정부효율성(39→31위) 부문 순위는 상승했다.

먼저 경제성과 부문은 △국제무역(16→11위) △국제투자(35→21위) △물가(43→30위) 분야 순위가 올랐지만 △국내경제(7→8위) △고용(4→5위) 분야에서 하락했다.

세부적으로 총고정자본형성 증가율(40→45위)과 해외직접투자(9→11위), 실업률(8→9위), 청년실업률(8→11위) 등은 하락했지만 상품수출 증가율(44→10위)과 민간서비스 수출 증가율(62→19위)이 대폭 올랐다.

정부효율성 부문은 △재정(38→21위) △조세정책(38→21위) △제도여건(30→24위) 분야 순위가 올랐지만 △기업여건(47→50위) △사회여건(29→36위) 등에서 하락했다. 탈세의 국가경제 위협(65→30위), 연금 운영(55→32위), 개인소득세의 근로 의욕 고취(54→43위), 법인세 상승(58→43위) 등이 올랐다. '법인세 상승' 분야의 경우 국내총생산(GDP) 대비 조세부담이 낮을수록 순위가 오른다.

반면 실업관련 법률의 근로의욕 고취(9→38위), 정치적 불안정(50→60위), 남녀 실업률 격차(21→33위) 등은 하락했다. 정치적 불안정의 경우 기업인 설문 시점(3~5월)을 고려할 때 탄핵 정국의 영향이 반영된 것으로 보인다.

![[단독] AI로 금융사고 선제 차단… 금감원, 감독 방식 재설계 [금융감독 상시체제]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279967.jpg)

!['조업일수 감소' 새해 초순 수출 2.3% 줄어⋯반도체는 45.6%↑ [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2272695.jpg)

![4인 가구 시대 저물고...경제 표준 된 ‘솔로 이코노미’[나혼산 1000만 시대]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279978.jpg)

![두 번의 한중 정상회담이 남긴 과제⋯"실질적 협력 강화해야" [리셋 차이나]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2279982.jpg)

![[테슬라 vs 엔비디아 2부] 테슬라 FSD 독주 잡으려는 엔비디아 알파마요! 소름돋는 젠슨 황의 큰 그림 ㅣ 강정수 블루닷AI 연구센터장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/uVdj1rA4yVc/mqdefault.jpg)

!['조업일수 감소' 새해 초순 수출 2.3% 줄어⋯반도체는 45.6%↑ [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2272695.jpg)

![[이투PICK 순삭랭킹] 1월 둘째 주 유튜브 영상 순위](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2278370.jpg)

![한병도 원내대표 첫 최고위원회의 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2280232.jpg)