HSBCㆍJP모건 등 본사 밀집

브렉시트 5년 대체지 없어

안개가 낮게 깔린 오전, 런던 카나리워프역 출구에 발을 내디딘 순간 고층 금융빌딩들이 시야를 압도했다. HSBC, JP모건, 바클레이스, 시티그룹(Citi Group) 등 글로벌 본사가 밀집한 이 지역은 이른 시간부터 출근 인파로 북적였다. 브렉시트(영국 유럽연합 탈퇴) 이후 런던의 금융허브 지위가 약화됐다는 평가도 있었지만 현장 분위기만 놓고 보면 ‘글로벌 금융 중심지’의 위상은 여전히 선명했다.

런던증권거래소그룹(LSEG) 본사 외벽의 대형 스크린에는 CAD(캐나다달러)·BRL(브라질헤알)·MXN(멕시코페소)·HKD(홍콩달러) 등 주요 통화의 환율이 초 단위로 갱신됐다. 전광판 앞을 지나는 현지 금융인들은 발걸음을 멈추지 않았다. 한쪽의 흡연 구역에서도 팀원들로 보이는 이들의 간단한 회의가 이어졌다. 모바일기기에서 눈을 떼지 않고 신속히 이동하는 이들을 보면서 금융업 특유의 긴박함과 속도감은 브렉시트 이전과 비교해도 큰 차이가 느껴지지 않았다.

카너리워프를 벗어나 시티오브런던(Bank)역 일대로 이동하자 전통 금융의 본산다운 분위기가 풍겼다. 잉글랜드은행(Bank of England)의 전통적 석조 건물과 주변에 들어선 초현대식 빌딩이 대비를 이루며 이 지역이 금융 규제·감독, 법률, 회계 등 핵심 기능이 모인 공간임을 보여주고 있었다. 좁은 골목과 작은 광장을 사이에 두고 글로벌 금융회사, 자문기관, 로펌, 회계법인이 촘촘히 배치돼 있었다.

시티 중심부로 이동하면 로열익스체인지(Royal Exchange)가 모습을 드러낸다. 1566년 설립된 옛 왕립 교역소로, 유럽 상인들이 모여 상품과 정보를 교환하던 ‘런던 금융의 출발점’에 해당한다. 현재는 고급 매장과 카페가 들어선 복합 공간으로 바뀌었지만 전면을 채운 거대한 돌기둥과 삼각형 박공지붕 구조는 이 지역이 오랜 기간 ‘거래의 도시’였음을 보여주는 상징물이었다.

출근 시간대 로열익스체인지 주변은 특히 활기가 넘쳤다. 정장을 입은 금융인들이 분주히 발걸음을 옮겼고 건물 로비에서는 방문객들이 등록을 마친 뒤 회의실로 이동했다. 금융업무가 실시간으로 처리되는 장면이 자연스럽게 목격됐다.

브렉시트와 코로나19 재택근무 확산으로 한동안 시티 거리가 한산해졌다는 얘기도 있었지만 지금의 시티는 대부분의 움직임을 회복한 모습이었다. 로비에서 고객을 맞는 직원들, 회의실로 향하는 팀원들, 건물 앞에서 미팅을 기다리는 이들까지 과거의 활기가 상당 부분 되살아난 모습이었다.

시티 인근에서 만난 영국계 자산운용사 베이스마켓캐피털의 에드워드 밀러는 “브렉시트 이후 일부 기업이 더블린이나 프랑크푸르트로 백오피스를 옮긴 것은 사실이지만 핵심 의사결정과 협상은 여전히 런던에서 이뤄지고 있다”며 “영어 기반 금융거래, 그리고 글로벌 법률·회계 네트워크의 집적도는 유럽 내에서 런던이 독보적”이라고 말했다.

글로벌 핀테크 전략 책임자 아누브 샤 역시 “파리는 언어 장벽이 크고, 프랑크푸르트는 시장 규모가 제한적”이라며 “국제 자본의 이동 속도와 범위를 고려하면 런던을 대체할 도시는 현재 없다”고 평가했다.

한국 금융사들도 런던의 이러한 구조적 장점을 활용하고 있다. 시티 일대에 여러 한국 금융사가 자리하고 있다. 런던을 유럽뿐 아니라 중동·아프리카 지역을 아우르는 전략 거점으로 활용한다. 외환거래(FX), 유가증권, 파생상품 등 핵심 국제 업무가 대부분 런던에서 처리되는 이유다.

런던 금융가에서 일하는 데이비드 커크는 “한국 금융사는 런던을 단순한 해외 지점이 아니라 국제 금융 플랫폼으로 활용한다”며 “한국 정부의 외환시장 선진화 정책과 맞물려 런던의 역할은 앞으로 더 커질 가능성이 있다”고 말했다.

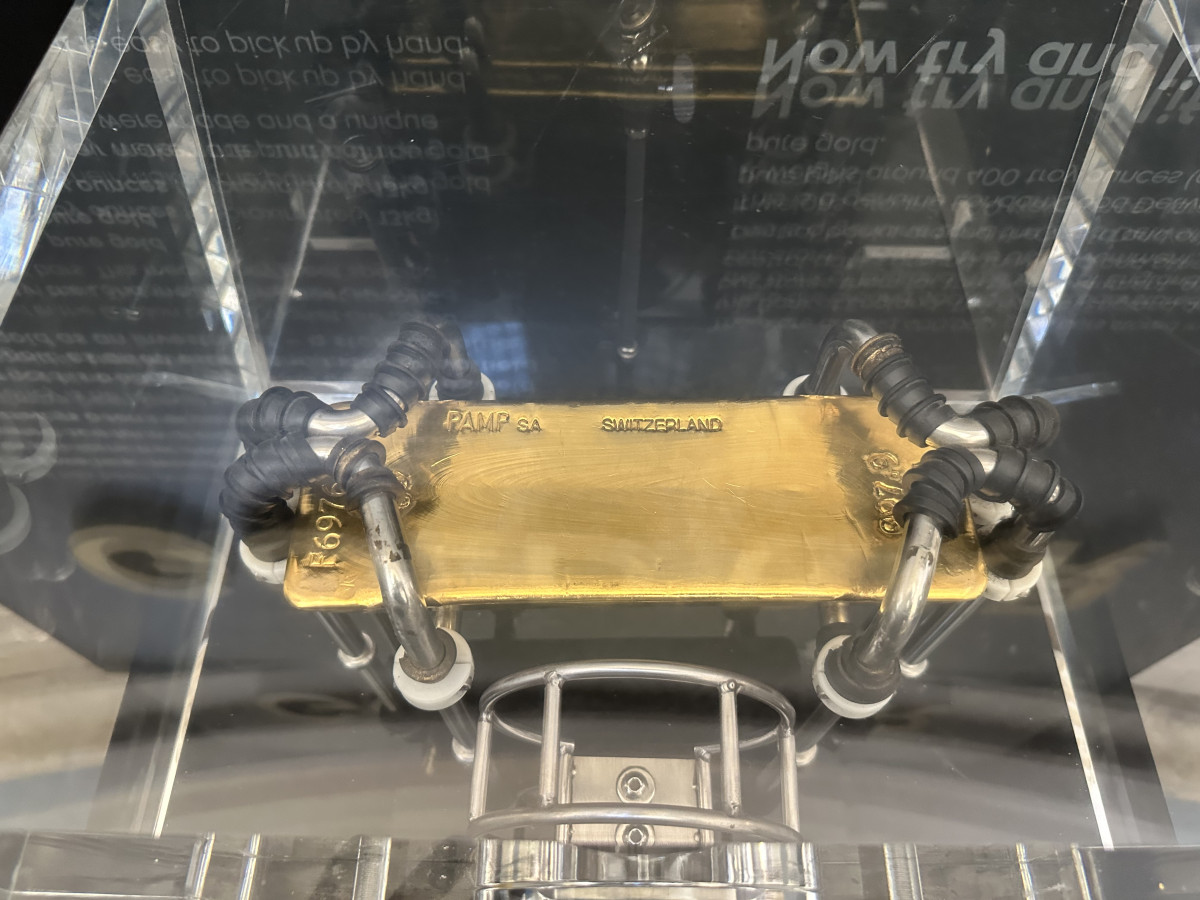

잉글랜드은행 본관 내 박물관 전시에서는 런던 금융의 상징성을 더 분명하게 확인할 수 있었다. 관람객 체험용으로 비치된 400온스(13kg) 금괴는 런던이 세계 최대 금 거래 중심지임을 보여주는 대표적인 전시물이다. 안내문에 따르면 잉글랜드은행 지하 금고에는 약 40만 개의 금괴가 보관돼 있으며 전체 규모는 약 2000억 파운드(약 380조 원)로 추정된다. 이는 런던이 단순한 금융 중심지를 넘어 ‘신뢰 인프라’를 담당하고 있음을 보여준다.

카리워프와 시티는 서로 다르지만 상호 보완하며 런던 금융 생태계를 구성하고 있었다. 카나리워프는 투자은행(IB)·트레이딩 중심의 빠른 의사결정과 기술 기반 금융이 특징이고, 시티는 금융감독·법률·컨설팅 등 구조적 금융작업이 이뤄지는 공간이었다. 이 두 지역의 결합은 브렉시트라는 외부 충격에도 런던 금융의 기반이 크게 흔들리지 않은 이유로 꼽힌다.

일부 기능이 유럽 각지로 이동한 것은 사실이지만 핵심 의사결정과 주요 거래는 여전히 런던에서 이뤄지고 있었다. 현장에서 확인한 금융 인프라의 밀도와 활력 역시 런던의 금융허브 지위가 크게 흔들리지 않았다는 점을 보여줬다. 브렉시트 5년이 지난 지금도 세계 금융의 중심축은 여전히 런던에 놓여 있었다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![[급등락주] 로봇주 강세에⋯뉴로메카ㆍ휴림로봇ㆍ러셀ㆍ협진 등 上](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283686.jpg)

![[채권마감] 3년·10년-기준금리차 3년2개월만 최대, 미·일본 금리 상승](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2262186.jpg)

![[장외시황] 케이앤에스아이앤씨ㆍ파워큐브세미, 코스닥 상장 예비심사 청구](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283602.jpg)

![[종합] '12일 연속 상승' 코스피, 4904.66 마감⋯현대차 시총 3위 등극](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283590.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)