신경차단술 수요가 급증하는 가운데 시술의 안전성을 담보할 제도 보완이 필요하다는 목소리가 높다. 충분한 숙련도를 갖춘 의사만 시술할 수 있도록 인력 기준을 도입해 환자 안전을 보장해야 한다는 의견이다.

18일 의료계에 따르면 최근 신경차단술 관리제도 전반을 손봐야 한다는 전문가들의 요구가 이어지고 있다. 최근 강원도 강릉시 한 의원에서 이 시술을 받은 환자 18명이 이상 증세를 보였고, 1명의 사망자가 발생했다. 환자들 가운데 11명은 황색포도알균(MSSA)에 감염된 것으로 확인돼 보건당국이 역학조사를 진행 중이다.

신경차단술은 척추나 목 등 통증이 있는 신경 주변에 약물을 주사하는 치료법이다. 주로 국소마취제와 스테로이드 등을 사용해 통증을 효과적으로 감소시킨다. 효과가 빠르게 나타나고 의원급 의료기관에서 비교적 간단히 시술할 수 있어 환자들 사이에서 ‘뼈주사’, ‘신경주사’ 등으로 불리며 인기를 끌고 있다.

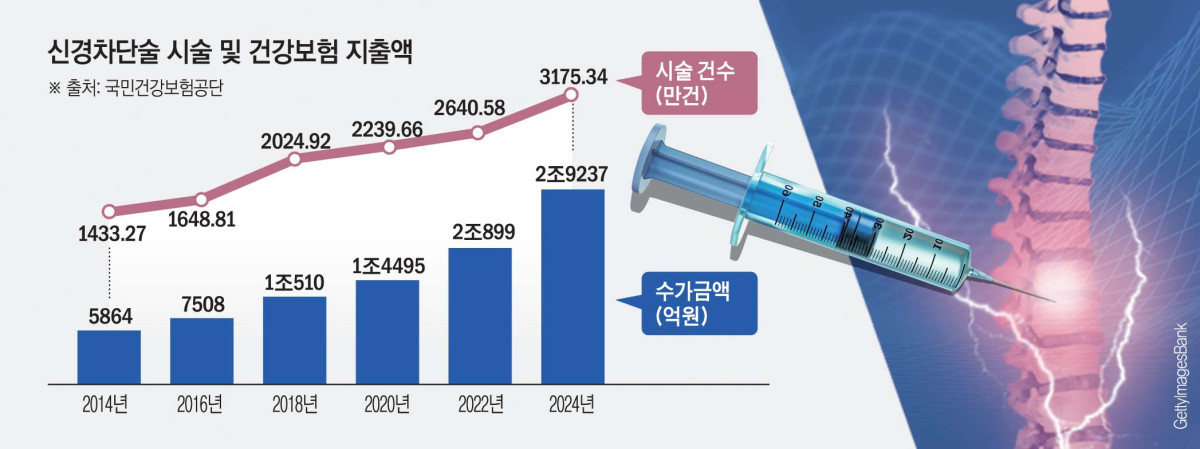

이에 대한 전문가들의 우려는 크다. 과잉 시술되는 상황에 제동을 걸 방법이 없어서다. 환자들이 시술에 대한 정확한 정보나 위험도를 인지하지 않고 가볍게 접근하는 분위기가 적지 않다. 본지가 국민건강보험공단에서 입수한 자료를 보면 최근 10년간 신경차단술 시술은 2014년 1433만2741건에서 지난해 3175만3395건으로 2배 이상 늘었다.

신진우 서울아산병원 마취통증의학과 교수(대한통증학회 회장)는 “과거에는 퇴행성 질환에서 수술이 아니면 대부분 먹는 약과 물리치료를 했는데, 효과가 느리고 먹는 약으로 인한 전신 부작용 발생률이 높았다”며 “신경차단술이 빠르고 우수한 효과로 선풍적인 인기를 끌고 있지만, 역시나 단기간에 너무 자주 사용 시 전신적 부작용이 발생할 수 있다”고 설명했다. 이어 “척추 주변 신경을 대상으로 하기 때문에 숙련된 의사가 시행하지 않으면 신경 손상 장애가 남을 수 있다”고 우려했다.

신경차단술을 시행하는 의사의 자격 기준에 대한 논란도 있다. 의사의 숙련도가 시술의 질과 환자 안전으로 직결되기 때문이다. 일례로 마취통증의학과는 전공의 수련과정에 신경차단술에 대한 교육과 실습이 반드시 포함되도록 규정하고 있고, 학회에서 권고하는 최소 수련 기간은 6개월 이상이다. 반면 의료현장에서는 신경차단술 교육이나 실습 경험이 없는 의사도 시술을 하지만 제도적인 제한이 없다.

신 교수는 “정확한 병변을 알지도 못하고 정확한 병변 부위에 약제를 주입하는 교육조차 제대로 안 받은 의사들에 의해 무분별하게 시행되는 경우가 늘고 있어 건강보험 재정 악화는 물론, 환자들의 합병증도 증가하는 추세”라고 지적했다.

신경차단술에 쓰인 건강보험 지출은 가파르게 상승했다. 최근 10년 동안 신경차단술에 지출된 건강보험 수가는 2014년 5864억2819만 원 수준에서 4년여 만에 1조 원을 돌파해 2018년 1조510억601만 원을 기록했다. 이후 2022년 2조898억6936만 원으로 4년 만에 다시 2조 원을 넘어섰다. 이후에도 지속적으로 늘어 지난해 2조9236억5982만 원에 달했다.

이에 신경차단술 인력 기준을 도입해야 한다는 것이 전문가들의 견해다. 시술을 할 수 있는 의사의 기준을 설정해 이를 충족한 의사들이 시술하고, 수가를 보존 받을 수 있도록 해야 한다는 것이다. 인력 기준 없이 시술 횟수를 제한하거나, 수가를 낮추는 단편적 규제는 오히려 숙련된 의사들의 시술까지 저해하는 부작용이 불가피하다.

신 교수는 “제대로 교육받지 않은 의료진에 의한 시술을 금지할 수는 없지만, 인력 기준으로 차등을 둔다면 무분별한 시술은 줄어들 것”이라며 “학회도 신경차단술 관련 문제를 인지하고 있고, 최근 신경차단술 인력 기준을 만들기 위해 작업을 준비하고 있다”고 말했다. 이어 “제대로 치료하는 의사, 시술이 꼭 필요한 환자에게 피해가 돌아가지 않도록 체계적으로 제도를 보완해야 한다”고 강조했다.

!['천만영화' 카운트다운…'왕사남' 숫자로 본 흥행 기록 [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303394.jpg)

![봄꽃 축제 열리는 여의도·구례·제주도…숙소 검색량 '급증' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303546.jpg)

!['미스트롯4' 결승→'무명전설' 돌풍⋯'트로트', 왜 여전히 뜨겁나 [엔터로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303484.jpg)

![수입 소고기 값, 작년보다 63% 급등...계란 가격도 6%↑[물가 돋보기]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303336.jpg)

![에코프로가 웃고 포스코가 승리한다! 전고체 배터리 '소재 대장주' 선별 전략은? [찐코노미] #2차전지](https://i.ytimg.com/vi/OfWhhK2kGVU/mqdefault.jpg)

![봄꽃 축제 열리는 여의도·구례·제주도…숙소 검색량 '급증' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2303546.jpg)

![코스피 역대 최대 상승폭 기록하며 '급반등' 5580선 회복 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2303508.jpg)