활성화 역행정책…증시 안정 '흔들'

속도·방향 재고해 시장신뢰 높여야

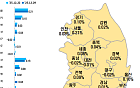

지난주 금요일(1일), 코스피(KOSPI)는 3100선이 붕괴하며 4% 가까이 추락했다. 외국인과 기관이 동시에 매물을 쏟아내면서 1조7200억 원어치의 국내 주식을 순매도했다. 증시 수급을 주도하는 두 주체가 이렇게 많은 물량을 함께 ‘패닉 셀’에 나선 것은 올해 4월 이후 약 4개월 만에 처음이다. 무엇이 큰손들의 K-주식 매도를 불렀나. 전문가들은 미국의 금리 동결, 관세 협상 등의 대외 악재와 더불어 국내에서는 정부의 주식시장 세제 개편안이 발표되며 증시를 짓누른 것으로 보고 있다.

그런 점에서 정부의 세제 개편 방향은 시기적으로도, 내용상으로도 상당한 아쉬움이 남는다. 정부는 이번 개편안에서 주식 양도소득세의 대주주 기준을 현행 50억 원에서 10억 원으로 대폭 낮추는 한편, 배당소득에 대한 분리과세 혜택 상한을 줄이고 최고세율을 35%까지 끌어올렸다. 표면상 ‘세원 형평성 제고’ 또는 ‘자산 세제 정상화’라는 명분을 내세웠지만, 실제로는 투자자에게 ‘세 부담 강화’로 받아들여질 수밖에 없다. 일각에서는 ‘세금 35조’ 걷자고 ‘시가총액 100조’를 날렸다는 비아냥 섞인 비판도 나온다.

진짜 문제는 세제 개편안이 시장에 던지는 신호다. 지난 수년간, 그리고 새 정부 들어 정부는 ‘증시 활성화’와 ‘금융 대중화’를 국정 과제로 제시해 왔다. 위탁매매 수수료 인하, 개인종합자산관리계좌(ISA) 개편, 리츠(REITS·부동산투자회사) 등 간접투자 활성화, 배당 및 자사주 소각 등을 유도하는 밸류업(기업가치 제고) 정책도 같은 맥락에서 추진했다. 하지만 정작 그동안의 정책에 반하는 조세정책으로 ‘코스피 5000’을 향하는 새 정부의 정책 방향에 대한 시장의 신뢰를 흔들고 말았다.

법인세나 소비세와 달리, 자본시장과 관련된 세제는 단순한 세수 확보 수단을 넘어 투자자 심리에 직결되는 예민한 변수다. 예측 가능성과 제도 일관성은 무엇보다 중요하다. 이번처럼 갑작스럽게 세수 확보를 명분으로 대주주 기준을 강화한다면, 해당 종목에 대한 매도 압박은 물론, 중·소형주와 전체 시장에도 일종의 ‘디스카운트 요인’으로 작용할 수밖에 없다. 코스피 5000을 외치면서 정작 제도는 반대 방향으로 나아가고 있는 셈이다.

세제 개편안이 강행되면 자본시장 위축이라는 결과로 이어질 가능성이 크다. 특히 수출 의존도가 높은 (소규모) 개방 경제에서, 우리가 통제할 수 있는 ‘내생 변수’는 사실상 조세·규제 정책뿐이다. 미국 금리와 관세 같은 변수는 우리가 전적으로 컨트롤할 수 없는 영역이다. 이런 와중에 정부의 코스피 5000을 향한 정책마저 예측 불가능하고 일관성이 없다면, 투자 심리는 급속히 위축되고 자금은 해외로 빠져나갈 가능성이 크다.

주식시장 세제는 단순히 대주주와 소액주주를 ‘갈라치기’ 하면서 누군가의 ‘유불리’를 따질 문제가 아니다. 대주주의 국내 증시 이탈은 K-주식으로 자산을 증식하려는 개인투자자들의 피해로 이어질 수밖에 없다. 증시 세제는 장기적 투자 기반을 조성하고, 국민의 자산 형성과 사회적 신뢰를 함께 도모해야 하는 중차대한 정책이다. 정부는 이번 증시 폭락 사태를 경보로 받아들이고, 세제 정책의 속도와 방향 모두 재점검해야 한다. 당장의 세수 확대보다 중요한 것은 투자자 신뢰와 자본시장 안정이다.

주식 양도차익세 도입 시기도, 과세 기준도 충분한 대화와 예고 기간 없이 추진된다면 시장은 다시 한번 뿌리째 흔들릴 수 있다. 코스피 5000은 단순한 수치가 아니라 제도적 신뢰가 바탕이 되어야 가능한 목표라는 점을 잊지 말아야 한다.

![[단독] ‘큰 꿈’의 맥락은 어디였나…통일교 진영 행사에 기념사한 박형준 부산시장](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2275726.jpg)

![[내일 날씨] 아침 기온 영하 10도 ‘한파’…강풍에 체감온도 더 낮아](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2275918.jpg)

![정성진 신세계라이브쇼핑 무형팀장 “홈쇼핑 여행도 ‘비싼 값 하는 시대’…심리적 안정감 드려요”[미니 인터뷰]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2275619.jpg)

![쿠팡 겨냥한 이찬진 금감원장 “대형 유통플랫폼, 금융기관에 준해 감독” [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2274515.jpg)

![입덕과 탈덕, 그리고 완덕 [요즘, 이거]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2275100.jpg)

![새해 첫 날, 북적이는 경복궁 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2275851.jpg)