개발 중인 ‘혁신 약품’ 1250건 돌파

다국적 기업들도 중국 토종업체 신약 관심

저비용ㆍ고효율 임상 인프라 등으로 속도

수년 전까지만 하더라도 ‘복제약’ 이미지에 머물렀던 중국 제약사들이 이제는 혁신을 주도하면서 서구의 패권에 도전장을 내밀고 있다. 이에 인공지능(AI)과 전기차 분야처럼 제약ㆍ바이오도 미·중 패권 경쟁의 새로운 전장이 될 것이라는 전망이 나온다.

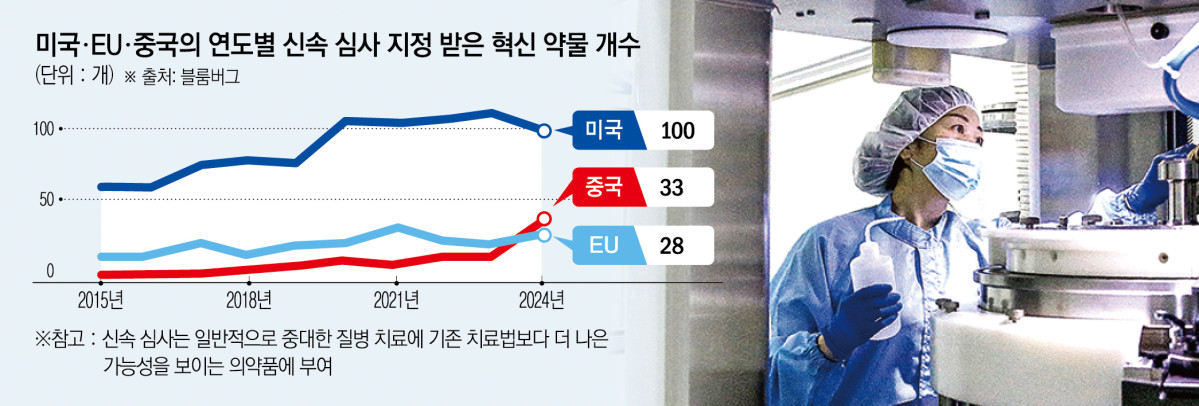

13일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 중국에서 개발 중인 ‘혁신 신약(Novel Drugs, 항암제ㆍ체중감량제 등 포함)’ 수가 지난해 1250건을 넘어서며 유럽연합(EU)을 훌쩍 뛰어넘고 미국의 약 1440건을 바짝 추격했다. 블룸버그는 제약 정보 솔루션 업체인 노스텔라의 데이터베이스를 분석해 이런 결과를 도출했다.

머크ㆍ아스트라제네카ㆍ로슈 등 글로벌 다국적 제약업체들도 잇달아 중국의 신약을 사들이고 있다. 한때 저가 복제약과 품질 논란으로 악명 높던 중국산 신약 후보들이 점점 더 높은 기준을 통과해 서방 제약 대기업의 주목까지 받고 있는 것이다.

가령 중국 제약사 아케소의 폐암 면역치료제인 ‘이보네시맙’은 임상시험에서 세계적 베스트셀러인 머크의 ‘키트루다’보다 뛰어난 결과를 보이며 업계를 놀라게 했다. 미국 서밋테라퓨틱스는 2022년 해당 약물의 북미 개발·판매 권리를 5억 달러(약 6900억 원)에 사들이기도 했다. 올해 5월에는 미국 대표 제약사인 화이자가 아케소와 유사한 항암제를 보유한 중국의 3S바이오와 12억 달러 규모 선지급 계약을 체결하기도 했다.

이러한 도약은 단기간에 일어났다. 2015년 중국이 의약품 규제 시스템 개편에 나섰을 당시만 하더라도 세계 신약 파이프라인에 기여한 중국산 신약 후보는 전체의 6%인 160개에 지나지 않았다. 일본과 영국에도 뒤처졌다. 그러나 이후 데이터 품질 기준 강화ㆍ심사 절차 간소화ㆍ투명성 제고 등 일련의 규제 개혁과 ‘중국제조 2025’ 전략에 따른 생명공학 투자 유치로 혁신 속도가 급격히 빨라졌다. 여기에 유학파 과학자와 기업가들이 이끄는 바이오 스타트업들이 가세하며 성장 엔진에 박차를 가했다.

중국의 기존 제약사들도 변화를 견인했다. 대표적으로 헝루이는 정부의 복제약 가격 인하 정책에 따라 돌파구를 모색하기 위해 연구개발(R&D) 중심 기업으로 체질을 바꿨다. 이에 2020~2024년 기준 전 세계 제약사 중 가장 많이 신약 후보물질을 개발했다.

블룸버그는 중국 제약업계의 최대 강점으로 빠르고 저렴한 R&D 인프라를 꼽았다. 실험실ㆍ동물실험ㆍ임상시험까지 모든 단계에서 미국보다 효율이 높고 중앙집중형 병원 네트워크로 임상시험 참여자를 모집하는 것도 훨씬 수월하다는 것이다. 블룸버그는 “암이나 비만 관련 1상 임상시험에서 중국은 미국보다 두 배 빠른 속도로 환자 모집을 끝내는 경우가 많다”면서 “그러면서 비용은 절반 수준이다. 이런 차이 덕에 중국 기업들은 여러 신약 후보를 동시에 시험해 유망성만 확인되면 곧바로 새 프로젝트에 착수할 수 있다”고 설명했다.

한편 미·중 신냉전 구도에서 이러한 중국 바이오산업의 급성장은 미국에 또 하나의 안보 위협으로 부각되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 의약품에 관한 관세 계획을 발표할 것이라고 예고하면서 그 비율을 200%로 언급하기도 했다.

미 보수성향 싱크탱크 재단방위민주주의(FDD)의 잭 번햄 연구원은 “바이오 산업은 미ㆍ중 기술 패권 경쟁의 최전선 중 하나”라며 “경제적 측면은 물론, 향후 분쟁 발생 시 중국이 생명치료 기술을 무기화할 가능성도 있다”고 지적했다.

![입덕과 탈덕, 그리고 완덕 [요즘, 이거]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2275100.jpg)

![삼성전자와 소름 돋게 똑같은 상황! 2026년 증시 탑픽 '이 주식' ㅣ 이영훈 iM증권 이사 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/iOJFEN8RxHs/mqdefault.jpg)

![[아시아증시] 연말 차익실현에 대부분 하락…일본 첫 연간 5만 선 마감](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2275124.jpg)

![[상보] “삼성전자, 미국서 내년 중국 공장 반도체 장비반입 승인받아"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2271965.jpg)

![입덕과 탈덕, 그리고 완덕 [요즘, 이거]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2275100.jpg)

![저무는 乙奢年 '한국 문화, 전통과 현대 넘나들며 글로벌 신드롬 일으키다' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2275046.jpg)