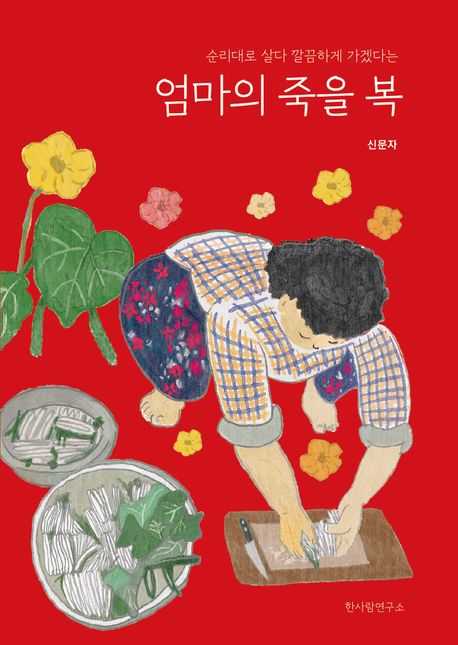

“순리대로 살다 깔끔하게 가고 싶다”는 엄마의 소원은 막상 현실이 되자 버거운 문장으로 다가온다. 죽을 복을 타령하던 엄마와 그 복이 대체 무엇인지 끝내 묻고 또 묻는 막내딸의 집요한 관찰이 이 책의 뿌리를 이룬다. 췌장암 진단을 받은 엄마는 주삿바늘을 달고 살지 않겠다던 자신의 말과 달리 묵묵히 항암 치료를 시작한다. 그리고 그 선택은 가족 모두를 길고 낯선 돌봄의 시간으로 끌어들인다. 이 책이 특별한 지점은 죽음보다 돌봄의 현실을 구체적으로 바라본다는 데 있다. 비혼의 딸에게 집중되는 부모 돌봄, n분의 1로 나눌 수 없는 피로, 5개월에 4000만 원이 드는 병원과 간병의 비용까지. 저자는 곧 우리 모두의 시간이 될 부모 돌봄을 미리 건너가며 그 시간의 무게와 질문을 독자 앞에 놓는다.

이 책은 2023년 가자지구 전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁을 가로지르며 인공지능(AI)이 이미 살생부를 작성하고 ‘디지털 킬체인’을 굴리는 현실을 냉정하게 보여준다. 특히 저자는 전쟁이 더는 인간만의 영역이 아니라고 본다. 결정은 점점 자동화되고, 승인 과정은 극도로 짧아지며, 책임의 주체는 흐려진다는 게 저자의 설명이다. 그렇다고 이 책이 기술 낙관이나 묵시록적 비관으로 기울지는 않는다. AI 전쟁이 인명 피해를 줄일 가능성을 살피면서 생사여탈의 권한을 기계에 넘길 때 생기는 윤리적 균열을 날카롭게 추적한다. 전쟁이 인간 없이 수행되는 것처럼 보일수록 저자는 오히려 인간의 판단과 역할, 그리고 끝내 포기할 수 없는 윤리의 자리를 집요하게 질문해야 한다고 역설한다.

동전의 둥근 모양과 지폐의 직사각형, 격자를 가로지르는 도시의 샛길과 집 안에서 신발을 벗는 습관까지. 우리가 당연하게 여겨온 사물과 공간의 형태는 사실 인간의 손과 발, 몸의 감각이 선택한 결과다. 이 책은 문명을 구성하는 기본값을 ‘형태’에서 출발해 다시 몸으로 되돌린다. 손에 쥐기 편하도록 정해진 크기와 비율은 어느새 표준이 되고, 그 표준은 다시 우리의 동작과 생활 방식을 길들인다. 몸이 만든 형태는 시간이 흐르며 오히려 몸을 규정하는 규칙으로 되돌아온다. 저자는 온돌과 마루, 도로와 도시 설계, 도구와 기술의 진화를 따라가며 편리함이라는 이름 아래 어떤 몸은 중심이 되고 어떤 몸은 자연스럽게 예외로 밀려났는지 묻는다. 우리가 사는 세계가 누구의 몸을 기준으로 설계됐는지 다시 생각하게 만드는 책.

![산업용 전기요금 낮엔 내리고 저녁엔 올린다…최고요금 15.4원 인하 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2189325.jpg)

![Vol. 2 "당신은 들어올 수 없습니다": 슈퍼리치들의 골프클럽 [The Rare]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304939.jpg)

![[내일 날씨] 낮 최고 16도 포근⋯미세먼지는 곳곳서 ‘나쁨’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2307265.jpg)

![아일릿, 첫 투어도 기세야⋯귀여움으로 무장하고 당찬 포문 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2307403.jpg)

![2채널 화면으로 마주하는 투쟁과 예술… 홍진훤 다큐 '오, 발렌타인' [시네마천국]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2307125.jpg)

![황치즈칩→초코 바게트 '불티'⋯그런데 '진짜 유행' 맞아? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2307258.jpg)

![노란봉투법 속 멈춘 발걸음 [한컷]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2306732.jpg)