민간 발행 공백 금융사들이 메워⋯현대카드·캐피탈 등 상위 유지

신재생에너지와 탄소 감축 프로젝트에 투자하는 녹색채권 발행액이 반토막 나며 시장 열기가 급격히 식고 있다. 지난해까지만 해도 2차전지·발전사가 발행을 주도했지만 업황 부진으로 신규 프로젝트가 줄면서 정부의 금리 지원에도 민간 수요 회복은 더딘 모습이다.

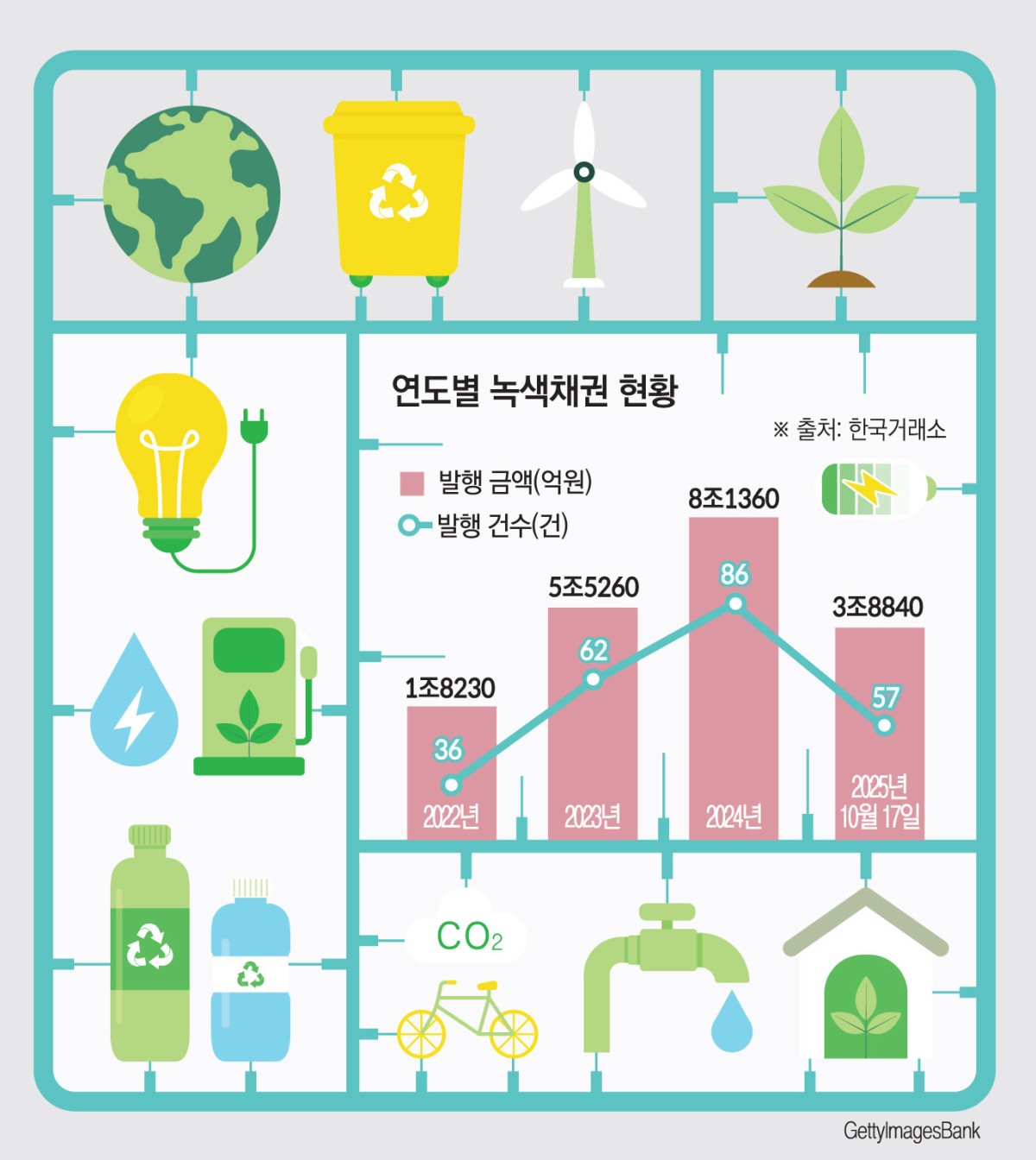

19일 한국거래소 ESG(환경·사회·지배구조)채권 통계에 따르면 연초부터 이날까지 국내 녹색채권 발행액은 3조8840억 원으로 지난해(8조1360억 원) 대비 절반 이상 감소했다. 발행기관 수도 86곳에서 58곳으로 줄며 3년 연속 이어오던 증가세가 처음으로 꺾였다.

민간부문 발행액이 크게 줄었다. 올해 민간 발행액은 2조7076억 원으로 전년(6조1233억 원) 대비 4조 원가까이 줄었다. 그 공백은 금융사들이 메우고 있다. 실제 올해 녹색채권 발행액 상위에는 △현대캐피탈(4200억 원) △현대카드(3000억 원) △산업은행캐피탈(1700억 원) 등 금융 계열사들이 차지했다.

발행액 감소의 배경에는 업황 악화에 따른 산업 침체와 에너지 정책 변화가 자리한다. ‘배터리 캐즘’으로 불리는 수요 둔화로 배터리 공장 증설과 원재료 투자가 중단되면서 지난해 1조6000억 원 규모의 녹색채권을 발행했던 LG에너지솔루션은 올해 일반채로 자금을 조달했다. 2021년 이후 꾸준히 녹색채권을 발행해온 발전사들도 원전 중심의 에너지정책 기조 속에 올해 발행 계획을 잇따라 보류한 것으로 알려졌다.

조정삼 한국신용평가 ESG실장은 “업황과 정책 방향을 고려할 때 기업이 녹색채권을 선택할 유인이 줄었다”며 “특히 발전사들은 지난 국감에서 녹색채권 자금이 LNG 발전소에 사용된 논란 이후 신중해진 분위기”라고 말했다.

그린 프리미엄이 사라진 점도 발행 위축의 원인으로 꼽힌다. 금리 인하기 속에 금리 차가 사실상 없어졌고 인증·보고 등 행정 부담만 남으면서 민간의 조달 매력이 떨어졌다. 정부가 녹색채권 이자 지원 제도인 ‘한국형 녹색채권 이차보전 지원사업’을 운영하고 있지만 참여 저조로 올해에만 세 차례 추가 모집 공고를 낸 상태다.

업계에서는 내년 이후 정부의 에너지 고속도로 신설과 RE100(재생에너지 100%사용) 산업단지 구축 등 재생에너지 확충 계획이 본격화되면 녹색채권 수요가 점진적으로 회복될 것으로 보고 있다. 신용평가사 관계자는 “금리 지원뿐 아니라 정책 방향성이 녹색채권 발행에 미치는 영향이 크다”며 “시장 정상화까지는 시간이 필요할 것”이라고 말했다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![오천피 가시권…과열 논쟁 속 구조 변화 시험대 [ 꿈의 코스피 5000, 기대 아닌 현실 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283601.jpg)

![코리아 디스카운트 끝났나⋯코스피 구조적 재평가 시작 [꿈의 코스피5000, 기대 아닌 현실③]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283565.jpg)

![코스피 5000은 '예정된 미래'… 증시 체질 바꾼 동력은 [꿈의 코스피5000, 기대 아닌 현실②]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283687.jpg)

![[급등락주] 로봇주 강세에⋯뉴로메카ㆍ휴림로봇ㆍ러셀ㆍ협진 등 上](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283686.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)