경제의 허리를 지탱해 온 ‘생산가능인구’가 해마다 감소하고 있다. 저출산이 고착화된 상황에서 한국 사회가 맞닥뜨린 인구 변화는 성장 구조 자체를 뒤흔들고 있다. 기본적으로 출산율을 높이되 패러다임의 전환이 필요하다는 평가가 나온다.

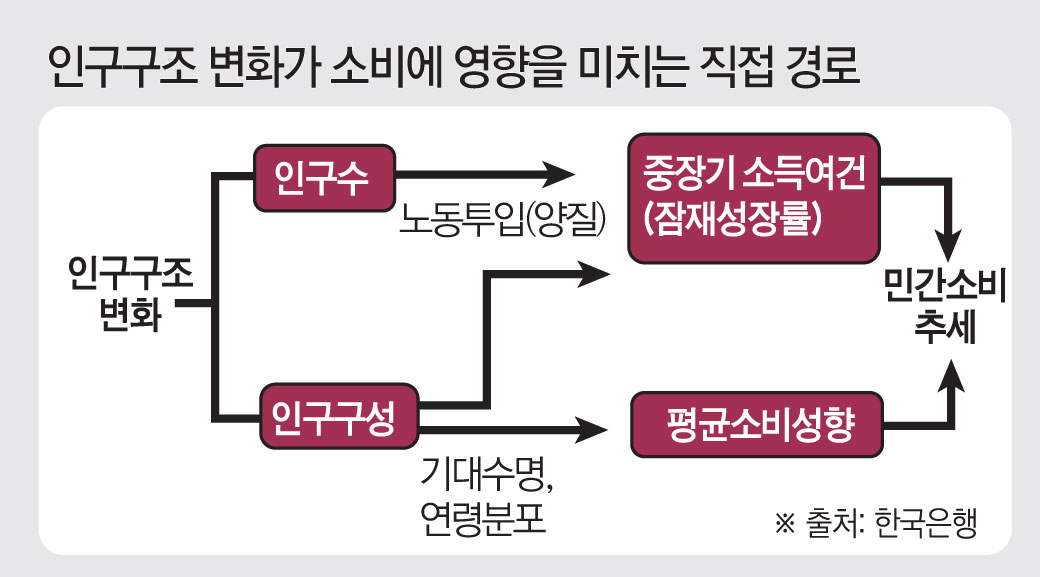

23일 경제계와 주요 연구소에 따르면 그동안 인구 감소가 경제의 핵심 동력을 앗아갈 것이란 전망은 꾸준히 제기돼 왔다. 한국은행은 올해 6월 펴낸 ‘인구구조 변화가 소비 둔화에 미치는 영향’ 보고서에서 최근 민간소비의 부진의 중대한 이유 중 하나로 인구 감소를 꼽았다.

한은은 가계부채 누증, 소득 양극화 등 구조적 요인이 있지만, 특히 급격한 고령화와 인구 감소가 우리 경제의 소득창출 여력, 소비 성향, 소비 구성 변화 등을 통해 소비 추세에 지속적이고 중대한 영향을 미치고 있다고 분석했다.

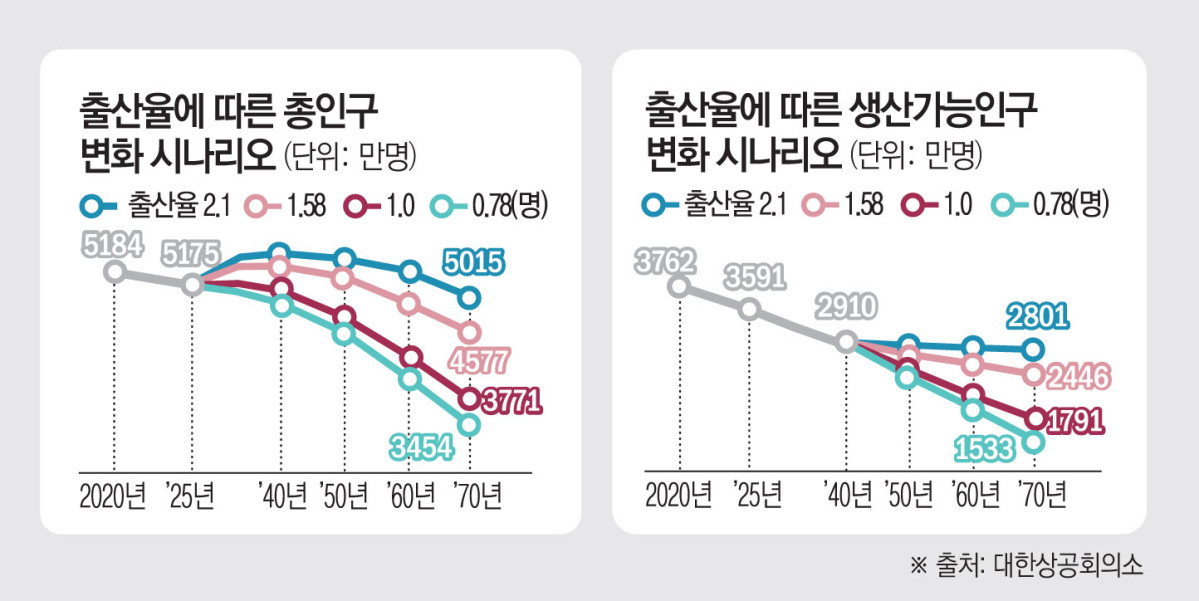

통계청에 따르면 생산가능인구(15~64세)는 2018년을 정점(3763만 명)을 찍은 후 매년 줄고 있다. 올해 3591만 명(추정)에서 2030년엔 3417만 명으로 내려앉고, 2040년에는 3000만 명대 아래로 급락할 것으로 전망된다.

대한상공회의소의 전망은 더 암울하다. 대한상의는 출산율이 인구 유지선인 2.1명까지 회복되더라도 생산가능인구가 2040년 2910만 명으로 줄어든 뒤, 장기간 2800만 명대에 머무를 것으로 내다봤다. 지난해 우리나라 합계 출산율(0.75명)을 고려하면 이마저도 ‘희망 고문’에 가까운 수치다.

생산가능인구 감소는 결국 경제 전반에 도미노 충격으로 다가올 가능성이 크다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “인구가 줄어드는 건 소비, 투자, 조세 등 모든 영역에 영향을 미칠 수밖에 없다”며 “장기 저성장의 원인이 될 수 있다”고 말했다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “일할 수 있는 사람의 숫자가 절대적으로 줄어드는 상태가 지속하면 국가소멸로 이어질 수 있다”면서 “당장은 생산과 소비 저하가 맞물리면서 경제가 추락하는 문제가 크다”고 설명했다.

일할 사람이 줄어들면 성장 잠재력이 약화하고, 소득과 소비의 ‘허리층’이 줄어 내수 시장이 위축된다. 세수는 줄어드는데 연금과 의료·돌봄 지출은 늘어나는 탓에 국가 재정이 빠르게 악화된다.

결국 생산가능인구 감소는 성장 둔화→소비 축소→재정 악화→산업 경쟁력 저하로 이어지는 악순환 구조를 낳는다. 불균형이 심화하는 결과가 나타나면서 국가소멸 위기까지 봉착한다는 것이다.

생산인구를 늘리기 위한 거대 담론은 많지만, 전문가들은 기본적으로 저출산 문제가 해결돼야 한다고 내다봤다.

이 교수는 “인구가 역삼각형으로 가지 않도록 결혼, 출산율 복원에 우선 노력해야 한다”며 “현재 경제 규모를 유지하기에 생산과 소비로 떠받칠 수 없는 간극에 대해서는 전략적으로 이주노동과 이민을 수용해 인구를 벌충하는 방식도 있다”고 말했다.

이어 “생산가능인구 중에서도 경제 활동에 참여하지 않는 사람들에 대해 일할 수 있는 조건을 줘야 한다”며 “한 축은 노인이고, 다른 한 축은 여성이다. 이들의 고용률을 높이고 질 좋은 경제활동을 할 수 있는 정책이 함께 추진돼야 한다”고 했다.

패러다임을 바꿔야 한다는 주장도 있다. 박정호 명지대 특임교수는 “그동안 중소기업과 소상공인 등은 외국인 근로자를 고용해왔고, 대기업은 공정 자동화 설치로 인구 감소에 대응해왔다”며 “이제는 인공지능(AI)과 로봇이 대두되고 있다”고 강조했다.

그러면서 “AI와 로봇이 산업현장에서 부족한 인력구조를 벌충하거나 메우는 데 대안이 될 수 있는 상황”이라며 “인구 감소로 인력이 부족하다는 과거 논리에서 벗어나 기술을 활용하는 것에 대해서도 선택지를 놓고 고민해야 한다”고 부연했다.

![글로벌 ‘속도전’ 국내선 ‘선거전’…K-반도체 골든타임 위기론 [상생 탈 쓴 포퓰리즘]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2284860.jpg)

![K-콘텐츠에 돈 붙는다⋯은행권, 생산적금융으로 확대 [K컬처 머니 확장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2284867.jpg)

![[단독] 현대제철, 직고용 숫자 수백명↓⋯이행하든 불응하든 '임금 부담' 압박](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2284838.jpg)

![현대차 이제 겨우 '여기'입니다. 주가 멈추지 않고 폭주하는 이유 말씀드립니다. 앞으로 엄청난 일 벌어집니다 ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/ag1nizdUQyU/mqdefault.jpg)

!["GPT야, 이 말투 어때?"…Z세대 93% '메신저 보내기 전 AI로 점검' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2284800.jpg)

![단식농성 일주일 장동혁…지지자들 향해 '미소' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2284770.jpg)