피치, ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 계단 강등

“정치 분열에 재정건전성 달성 동력 약화”

유럽 2위 경제대국인 프랑스가 국가신용등급 강등이라는 충격에도 개혁이 지지부진한 모습을 보이면서 불안을 한층 고조시키고 있다.

13일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 세바스티앵 르코르뉘 신임 프랑스 총리는 전임자인 프랑수아 바이루가 제안했던 공휴일을 이틀 줄이자는 계획을 철회했다. 프랑스 전역에서 격렬한 반발 여론이 일자 르코르뉘 총리는 이날 프랑스 지역 매체 쉬드우에스트와 인터뷰에서 “나는 시민이 말하는 것을 듣는다. 그들은 노동이 보상을 받기를 원한다”면서 “공휴일 축소안을 철회하겠다”고 밝혔다. 대신 그는 “다른 재원 확보를 요구할 것”이라며 국가 고위 공무원 특혜 축소, 정부 조직기관 통폐합 등에 나설 가능성을 거론했다.

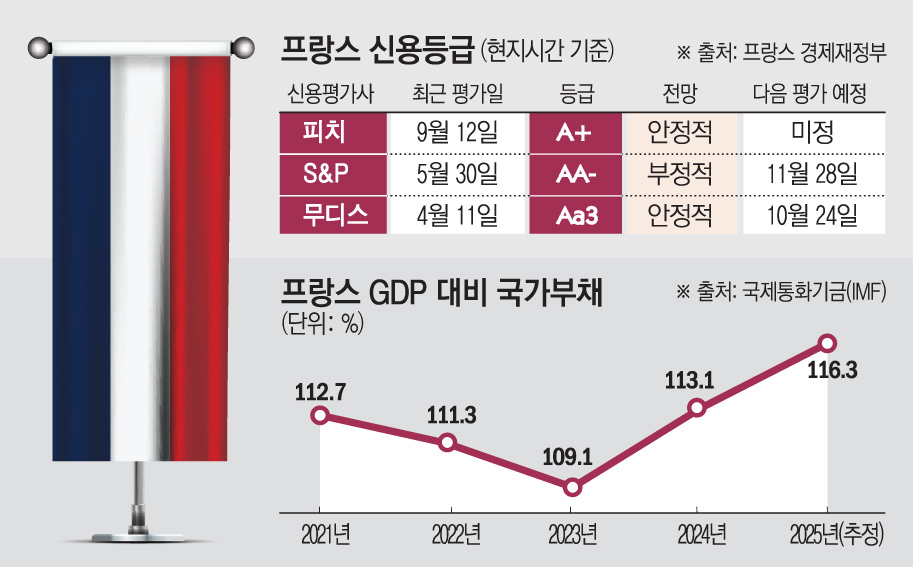

국제 신용평가사 피치는 전날 프랑스의 신용등급을 종전 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 하향 조정했다. 등급 전망은 ‘안정적’으로 제시했다. 앞서 피치는 2023년 4월 프랑스 신용등급을 낮췄고 지난해 10월에는 등급 전망을 ‘부정적’으로 제시해 이번 추가 강등을 예고했다.

급증하는 재정적자 감축에 실패한 바이루 전 총리가 8일 의회 불신임으로 해임되고 나서 경고 신호가 켜졌다. 피치는 강등 이유에 대해 “정부가 신임 투표에서 패배한 것은 국내 정치의 분열과 양극화가 심화했다는 것을 보여준다”면서 “이러한 불안정성은 상당한 재정 건전성을 달성하려는 정치적 역량을 약화시키고 2029년까지 재정적자를 국내총생산(GDP) 대비 3%로 낮추겠다는 목표 달성이 어려울 것을 시사한다”고 설명했다.

이번 피치의 신용등급 강등은 내년도 긴축 예산안을 마련해야 하는 르코르뉘 총리의 어깨를 더욱 짓누르는 것이다. 신용등급 강등 조치로 인해 각종 차입비용이 늘어나 가뜩이나 심각한 프랑스의 부채 상황을 더욱 악화시킬 것으로 관측된다. 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 각각 10월과 11월에 프랑스 신용등급을 평가할 예정이다.

프랑스의 지난해 국가부채는 3조3000억 유로(약 5200조 원)로 GDP의 113%를 넘어 유로존(유로화 사용 20개국)에서 그리스ㆍ이탈리아에 이어 세 번째로 높았으며 유럽연합(EU) 평균 81%를 크게 웃돌았다. 올해는 GDP 대비 116%로 커질 전망이다. 이에 따라 프랑스는 현재 국방비보다 더 많은 금액을 부채 이자 상환에 쓰고 있다. 또 지난해 재정적자는 GDP의 5.8%에 달해 EU 평균인 3.1%의 두 배에 달했다.

이에 바이루 전 총리는 7월 440억 유로 규모의 지출 삭감과 증세, 공휴일 이틀 폐지안 등을 포함한 내년도 긴축 재정 지침을 발표했다. 하지만 야당의 반발로 바이루가 물러나게 됐다. 이어 에마뉘엘 마크롱 대통령이 9일 바이루 후임으로 자신의 최측근인 르코르뉘를 총리로 임명하자 분노한 시민들이 거리로 쏟아져 나와 거센 시위를 벌였다. 마크롱 2기 행정부가 2년이 채 되지 않아 총리를 네 차례나 교체할 정도로 긴축정책을 둘러싸고 정국 혼란이 지속되는 것이다.

월스트리트저널(WSJ)은 “문제를 더 악화시키는 것은 경기둔화”라면서 “올해 성장세는 미미했으며 가계소비는 정체됐다. 도널드 트럼프 미국 정부의 관세 여파로 수출도 급감했다”고 우려했다.

![설 자리 잃은 비관론…월가 미국증시 ‘힘’에 베팅 [2026 미국증시 3대 화두 ① 성장]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283076.jpg)

![고부가 선박, 연초 수주 낭보…'테크 퍼스트' 전략 [조선업, 호황의 조건]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283058.jpg)

![두쫀쿠 유행에 쏟아지는 두바이 디저트…파리바게뜨· 투썸도 가세 [그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283630.jpg)

![[단독] 지난해 구직자 관심도, 공공기관 두 배↑...자취 감춘 유니콘](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283086.jpg)

![당근 없는 트럼프식 관세 거래…한국 경제·기업 더 큰 시련 직면 [2년차 접어드는 트럼프 2.0 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283069.jpg)

![“독립성 요구는 커졌는데”…금융권 이사회 덮친 ‘관치 인식의 그림자’ [이사회의 역설上 ①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283097.jpg)

![삼성전자 주가 이제 겨우 '여기' 입니다. '여기까지' 열고 보세요 ㅣ 염승환 LS증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/IZ_RFIDF4Po/mqdefault.jpg)

![[아시아증시] 트럼프 '관세 리스크' 재점화…日 닛케이 0.6%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283639.jpg)

![[종합] 중국, 작년 경제성장률 5.0%…목표 간신히 달성](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2283708.jpg)

![[케팝참참] 현역가왕3, 아이돌·국악·전통 트롯까지…실력파 경쟁 본격화](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2283644.jpg)

![코스피 '오천피까지 100포인트' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2283608.jpg)