실적도 정체…500조 매출·영업이익 1위 탈환 관건

이사회 복귀시점 이목 집중⋯‘책임경영’ 시험대 올라

이재용 삼성전자 회장이 공식 취임한 지 1000일을 맞은 지금, 삼성은 다시 글로벌 초격차 기업으로서의 위상을 회복할 수 있을지 시험대에 올랐다. 이 회장은 ‘기술의 삼성’을 기치로 내세우며 경영에 나섰지만, 그를 둘러싼 환경은 어느 때보다 거셌다. 급변하는 글로벌 정세, 내부 체질 변화, 9년에 걸친 사법 리스크가 겹친 고난의 연속이었다.

삼성의 위기는 ‘기술’에서 시작됐다. 디바이스솔루션(DS) 부문이 인공지능(AI) 대전환의 결정적 시기를 적기에 선점하지 못한 탓이다. 지난해 삼성전자 반도체 부문 영업이익은 15조1000억 원으로, SK하이닉스(23조4673억 원)에 역전을 허용했다. D램 시장 점유율도 33년 만에 2위로 밀렸다. 파운드리 시장에서는 1위 TSMC와의 격차가 더 벌어졌고, 3위인 중국 SMIC와의 점유율 차이는 좁혀졌다.

반도체 부진은 그룹 전체 실적에도 직격탄이 됐다. 2022년 418조 원이었던 그룹 매출은 2023년 358조 원, 2024년 399조 원으로 2년 연속 400조 원대를 지키지 못했다. 매출·영업이익·시가총액·글로벌 점유율 등에서 ‘퍼펙트 1위’를 자랑하던 삼성의 ‘1등 DNA’에 균열이 생겼다는 평가가 나오는 이유다.

이 와중에 이 회장의 손발을 묶은 건 ‘시간’이었다. 삼성물산·제일모직 합병 이슈에서 출발한 사법 리스크는 9년 가까이 이어졌다. 이 회장은 2020년부터 미등기임원 신분으로 머물렀다. 하만 이후 대형 인수합병(M&A)은 자취를 감췄고, 지배구조 개편이나 신사업 확장은 제자리걸음을 반복했다. 올해 유럽 냉난방공조(HVAC) 전문 플랙트그룹, 디지털 헬스 스타트업 젤스를 인수했지만, ‘뉴삼성’의 도전으로 보기에는 상징성이나 규모 면에서 여전히 갈증을 남긴다.

경영 공백은 조직 문화에도 영향을 미쳤다. ‘속도전’과 ‘실행력’으로 대표되던 삼성 특유의 조직 역동성은 눈에 띄게 둔화됐다는 평가가 잇따랐다. 임원 승진보다 정년 보장을 택하는 분위기가 확산됐고, 보고 체계도 무거워졌다는 내부 비판이 나왔다. 40대 이상 직원 비중은 2022년 27.9%에서 2023년 32.4%로 증가했다. 이로 인해 인건비 부담, 의사결정 지연 등 부작용이 커지고 있다는 우려도 있다.

이 회장은 지난 상반기 그룹 전체 임원 교육 현장에서 “사즉생 각오로 뛰자”고 강조했다. 삼성 고유의 위기 극복 DNA, 다시 말해 ‘1등을 향한 집념’과 ‘압축 성장의 실행력’을 되살려야 한다는 절박감이 담긴 메시지였다.

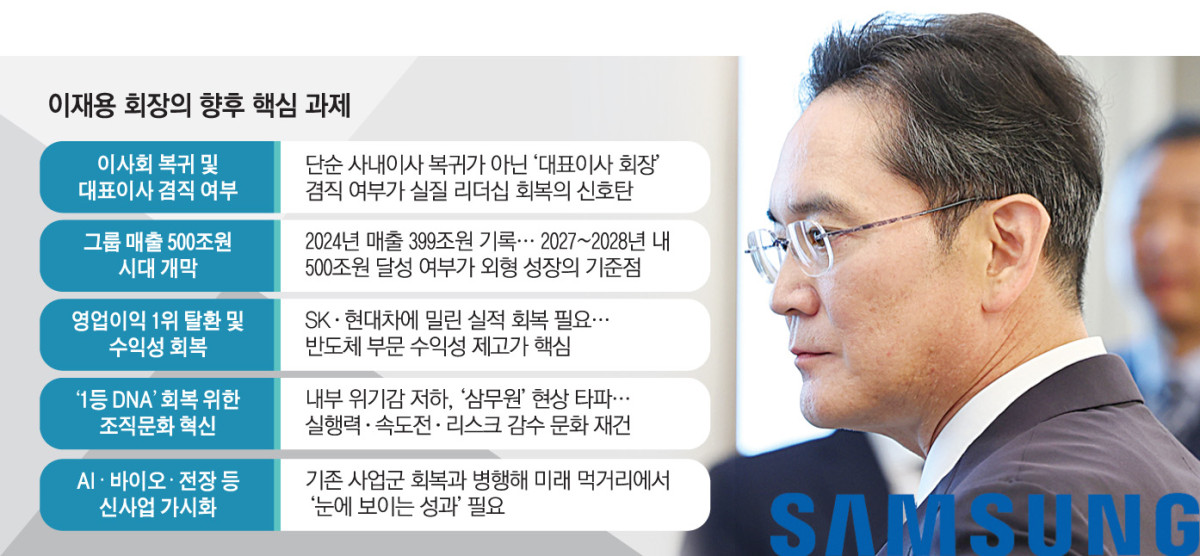

최근까지 제약이 있었지만 이제 그에게는 리더십을 입증할 여건이 마련됐다. 대법원이 이달 17일 이 회장의 무죄를 확정하면서 사법 리스크는 완전히 해소됐다. 자연스레 관심은 그의 이사회 복귀 시점과 리더십 복원으로 옮겨간다. 이 회장 앞에는 그룹 매출 500조 원 달성이라는 구체적인 목표도 놓여 있다. 반도체 초격차 복원과 신사업 성장을 발판 삼아 3~4년 내 500조 원 매출 달성을 현실화해야 ‘뉴삼성’ 정당성이 확보된다.

무엇보다 중요한 건 내부 경쟁력 회복이다. 초격차 기술과 빠른 의사결정, 실패를 두려워하지 않는 혁신 분위기 등 삼성의 1등 DNA를 어떻게 다시 꺼낼 수 있을지가 이 회장 경영 성적표의 핵심이 될 전망이다. 조직문화 변화의 조짐은 감지된다. 인사 시스템 개편, 직급 유연화, 젊은 인재 등용 등이 추진되고 있고 청년 소프트웨어·AI 아카데미(SSAFY)와 중소 협력사 AI 역량 지원 등 사회적 책임 프로젝트도 확대 중이다.

재계 고위 관계자는 “이 회장의 지난 1000일은 법적 족쇄에 묶여 있었다면, 앞으로의 1000일은 성과로 평가받는 시간이 될 것”이라며 “기술과 조직, 문화에 뿌리내린 ‘1등 DNA’를 되살려야 진정한 ‘뉴삼성’이 완성될 수 있다”고 말했다.

![삼성전자·SK하이닉스 여전히 저평가…"코스피 5000선, 강력한 지지선" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304069.jpg)

![휘발유·경유 가격 역전…주유소 기름값 얼마나 올랐나? [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303979.jpg)

![일교차·미세먼지 겹친 봄철…심혈관 질환 위험 커지는 이유는? [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2303823.jpg)

![직접 누워서 촉감 느껴보는 ‘침구 맛집’...29CM ‘눕 하우스’ 팝업[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2304079.jpg)

![아침에 두통 심하고 구토까지 하면 ‘이 질환’ 가능성 [e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2303922.jpg)

![빈뇨에 절박뇨까지…‘신경인성 방광’ 어떻게 관리하나[e건강~쏙]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2303816.jpg)

![삼성전자·SK하이닉스 여전히 저평가…"코스피 5000선, 강력한 지지선" [찐코노미]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2304069.jpg)

!['2천원 넘을라, 기름값 어디까지?' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2304055.jpg)