“근무시간 줄면 ‘주말 특근’만 늘어”

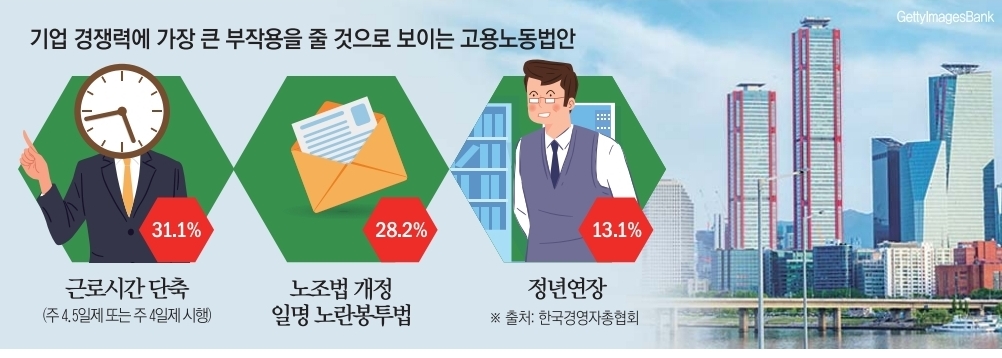

정부가 추진 중인 ‘주 4.5일제’ 근로시간 단축 정책에 대해 산업계의 우려가 커지고 있다. 특히 납기 대응과 생산성 유지를 중시하는 제조업계와 인건비 부담에 민감한 중소기업 중심으로 반발이 심화되는 양상이다. 기업들은 단축된 정규 근무시간을 메우기 위한 주말 특근 확산과 고정비 증가 등 이중 삼중의 부담을 호소하고 있다.

“지금도 주말 근무하는데 무슨 4.5일제냐”는 말은 중소 제조업 현장의 ‘현실 인식’이다. 15일 본지 취재에 따르면 경기 김포에서 전장부품을 생산하는 A사는 “부품 하나라도 납기를 맞추지 못하면 거래처와 신뢰가 깨지고 계약 자체가 흔들릴 수 있다”며 “주 4.5일제로 법정근로시간이 줄면 오히려 주말 특근이 더 잦아질 수밖에 없다”고 지적했다.

문제는 이에 따라 인건비 부담이 기하급수적으로 늘 수 있다는 점이다. B 중소기업 대표는 “기본급 외에 특근수당, 대체휴일에 따른 비용이 늘면 연간 수천만원 단위로 인건비가 상승한다”며 “일은 그대로인데 시간만 줄어든다고 해서 생산성이 오를 수는 없다”고 말했다.

실제 중소기업중앙회가 지난해 실시한 근로시간 단축 관련 설문조사에 따르면 응답 기업의 62.7%는 ‘근로시간 단축 시 생산성 저하’를 우려했고, ‘인건비 상승’도 54.3%로 뒤를 이었다. 주 4.5일제가 법제화될 경우 그 파장은 일부 대기업을 제외하면 산업 전반으로 확산될 가능성이 크다는 우려다.

특히 제조업은 업종 특성상 자동화 설비나 스마트 팩토리 등을 도입한 일부 대기업을 제외하면 여전히 인력 의존도가 높은 구조다. 수도권 반도체 장비 부품업체 C사 관계자는 “자동화도 결국 초기 투자와 유지비용이 엄청나기 때문에 중소기업엔 쉽지 않다”며 “근무시간 줄이자는 분위기는 결국 노동집약적인 기업에 고스란히 불이익으로 돌아온다”고 꼬집었다.

벤처·스타트업 업계도 불편한 기색을 감추지 않는다. 기술개발과 시제품 제작 등 ‘속도전’이 생존의 핵심인 이들 기업에 ‘근무시간 제한’은 오히려 족쇄가 될 수 있다는 지적이다. 서울 강남에서 AI 기반 서비스를 개발하는 D스타트업 대표는 “해외 경쟁사와의 속도 경쟁이 치열한데, 한 주에 이틀 반을 쉬면 개발 로드맵 자체가 틀어진다”며 “자율성을 강조하는 유연근무제와는 정반대의 방향”이라고 말했다.

IT 기업도 사정은 다르지 않다. 플랫폼 기반의 E사 인사팀장은 “재택·하이브리드 등 유연 근무를 이미 운영하고 있음에도 법적으로 ‘정해진 시간 안에만 일하라’는 식의 규제는 자율성과 창의성에 악영향을 준다”며 “단순 근로시간이 아니라 성과 중심의 시스템으로 가야 한다”고 지적했다.

일각에선 ‘주 4.5일제’ 도입이 오히려 형평성 문제를 초래할 수 있다는 시각도 있다. 유연근무 인프라가 구축된 대기업과 달리, 소규모 사업장이나 필수현장 근로자는 근무 단축의 실효성을 체감하기 어렵기 때문이다. 한 대기업 관계자는 “근무일수는 줄지만 업무량은 그대로라면, 노동강도만 더 올라가는 결과를 낳을 수 있다”고 우려했다.

업계에선 제도 도입에 앞서 업종별·규모별로 현실을 반영한 탄력적 적용과, 기업의 인건비 부담을 줄일 수 있는 정부의 보완책 마련이 필요하다고 입을 모은다.

노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 "제조업의 경우 절반 이상이 하도급 형태로 운영돼 근로시간을 유연하게 조정하기 어렵지만, 금융·보험업 등은 상대적으로 여유가 있다"며 "주 4.5일제가 미칠 파장이나 대응책 마련을 고심할 땐 이 같은 업종별 특성에 따라 접근 자체를 다르게 해야 한다"고 밝혔다.

노 연구위원은 이어 "처음부터 법으로 주 4.5일제를 일괄 강제하기보다 초기에는 도입 기업에 인센티브를 제공하는 유인책 중심으로 유도하고, 이후 점진적으로 확대하는 것이 바람직하다"고 말했다.

한규민 자유기업연구원 연구위원 역시 "산업마다 업무 강도와 근무 밀도, 소비자 대응 방식이 다르고, 기업의 규모나 조직 구조 역시 천차만별"이라며 "하나의 제도를 일률적으로 밀어붙인다면, 오히려 제도가 현장을 왜곡하고 혼란을 키울 것"이라고 강조했다.

![1인당 국민소득, '환율에 발목' 3년째 제자리⋯일본ㆍ대만에 뒤쳐져 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305328.jpg)

![“오전 8시, 유튜브로 출근”…리포트 대신 라이브 찾는 개미들[핀플루언서, 금융 권력 되다 上 -①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305082.jpg)

![‘갤럭시 워치8’ 착용 제이콥 키플리모, 리스본 하프마라톤에서 세계신기록 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305362.jpg)

![[종합] SK하이닉스, 10나노 6세대 LPDDR6 D램 첫 개발…AI 스마트기기 겨냥](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305259.jpg)

![‘환승연애’ 지현·나연, 주식 투자부터 통장 점검까지...똑똑한 자산 관리 비법 [셀럽의 재테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2304812.jpg)

![노란봉투법 시행 첫날, 원청에 교섭 요구하는 자회사 노조 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2305369.jpg)