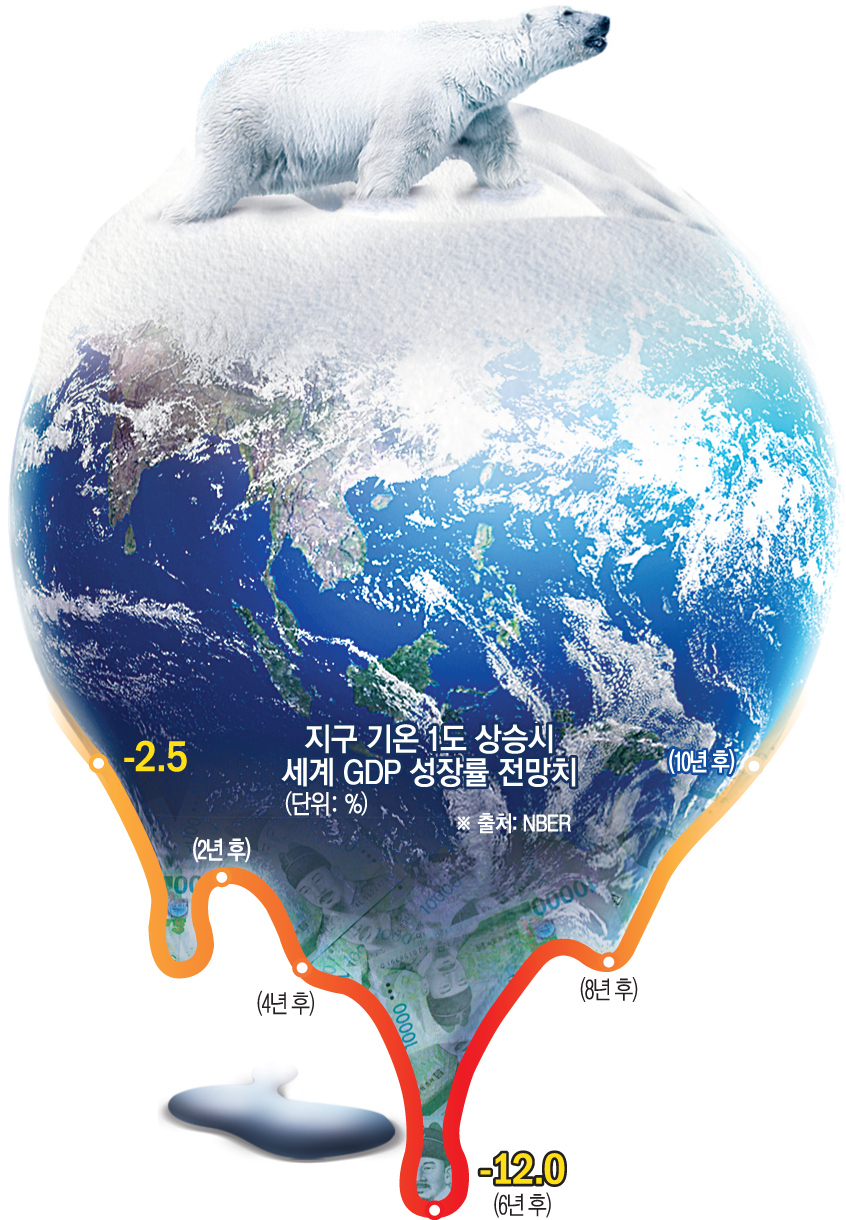

지난해 미국 싱크탱크 전미경제연구소(NBER)는 지구 기온이 1도 오를 때마다 세계 국내총생산(GDP)가 최대 12% 감소한다고 밝혔다. 기후변화 속도를 제어하지 못하면 2100년 세계 GDP의 절반이 사라질 수 있다는 전망도 내놨다. ‘지구 파산’ 경고는 ‘탈탄소 경제질서’를 촉발했다. 세계무역과 산업 구조가 재편되는 과정에서 자본의 거대한 이전도 이뤄지고 있다. 기후위기 대응의 양대 축인 ‘완화(Mitigation)’와 ‘적응(Adaptation)’ 방안이 경제구조 새판짜기를 재촉하면서 부의 대전환이 진행 중인 것이다. 흐름을 읽고 시장을 선점할지, 생태계에서 도태될지 갈림길에 놓였다.

기후위기가 환경문제를 넘어 경제파괴의 주범으로 떠올랐다. 세계은행은 극심한 기상이변에 따른 경제 타격이 연간 수천억 달러에 달한다고 지적했다. 인프라 붕괴, 농업 피해, 노동생산성 감소, 원자재값 급등이 악순환을 초래한 결과다. 전망은 더 가혹하다. NBER은 지구 기온 상승에 따른 세계경제 피해 규모를 기존 예측치보다 6배 확대했다. 1929년 세계 대공황(세계 GDP 15% 감소)에 버금가는 경제 충격이 영구적으로 지속된다는 의미다. 지난해 지구 평균 온도 상승 폭이 마지노선인 1.5도를 처음으로 넘어선 가운데 전문가들은 세기 말 지구 기온이 4.5도까지 상승할 것으로 예측했다. 아드리엔 빌랄 하버드대학 경제학자는 “이렇게 되면 세계는 50% 더 가난해질 수 있다”고 전망했다.

기후위기 대응이 시급한 과제로 떠오르면서 세계는 ‘탈탄소 경제질서’로 빠르게 재편되고 있다. 중심축은 RE100(재생에너지 100% 전환), ESG(환경·사회·지배구조 기준 투자), CBAM(탄소국경조정제도)으로 대표되는 글로벌 무역 규범이다. RE100과 ESG가 민간과 시장 주도로 이뤄지는 반면 교역국의 탄소 배출에 비용을 부과하는 CBAM은 국가 주도 무역규제책이다. 파급효과가 산업, 금융, 소비, 기술, 에너지 등 전방위적일 것으로 전망된다. 특히 철강, 석유화학, 시멘트, 자동차, 전자 등 에너지 집약형 산업 의존도가 큰 한국은 제대로 대응하지 못할 경우 ‘탈탄소 생태계’에서 고립될 가능성이 크다.

탈탄소 무역질서를 주도할 경쟁력으로 녹색기술과 재생에너지가 꼽힌다. 자본 투입 증가세도 가파르다. 세계경제포럼(WEF)는 탄소 포집·활용·저장(CCUS), 탄소제거기술(CDR), 인공지능(AI), 스마트그리드, 배터리, 전기차 등 ‘그린테크’ 시장 규모가 2030년 최대 11조 달러에 이를 것으로 추산했다. 국제에너지기구(IEA)는 청정에너지 분야에 2030년까지 연평균 4.5조 달러의 투자가 필요하다고 분석했다. 현재의 3배에 달하는 수치다.

기후위기 ‘적응’ 과정에서도 자본은 빠르게 이동 중이다. 고삐 풀린 기후변화로 해수면 상승 위험성은 갈수록 커지고 있다. 과학자들은 “남극 대륙의 ‘스웨이츠 빙하’가 놀라운 속도로 녹아내리고 있다”며 “완전히 녹는다면 해수면이 최대 60cm 상승할 것”으로 예측했다. 해수면 상승 우려는 부동산 시장에도 영향을 미친다. 하버드 대학 연구팀은 ‘기후 젠트리피케이션’에 주목하고 있다. 그동안 해안가 고급 주택에 살던 고소득층이 고지대로 이전하면서 집값이 오르고, 기존 주민들을 외지로 밀어내는 현상이 발생한다는 것이다.

홍수에 취약한 도심 저지대나 산지 지역에 대한 인프라 투자도 시급하다. OECD는 넷제로 달성과 지속가능한 성장을 위해 2030년까지 연간 6.9조 달러의 인프라 투자가 필요하다고 추산했다.

기후 변화로 자연재해가 늘면서 기후보험 시장도 커질 것으로 전망된다. 시장조사기관 루츠애널리시스는 기후 리스크 관리 시장 규모는 2025년 87억2000만 달러에서 2035년 1048억 달러로 급증, 연간 성장률이 28.23%에 달할 것으로 예측했다.

![돈 가장 많이 쓴 식음료는 '스타벅스'…결제 횟수는 '메가커피'가 1위 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2306726.jpg)

![트럼프가 꺼내든 '무역법 301조'란?…한국이 타깃된 이유 [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2306677.jpg)

![집 짓기 편하라고 봐준 소음 탓에 혈세 ‘콸콸’ [공급 속도에 밀린 삶의 질②]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2306044.jpg)

![돼지고기 가격 어떻게 정해지나…납품 담합 적발 [인포그래픽]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2306744.jpg)

![대미투자특별법 국회 '통과'…대화하는 구윤철-김정관 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2306710.jpg)