소식통에 따르면 아마존은 우유와 고기 등 식료품을 판매하는 편의점 등 오프라인 매장을 만드는 방안을 추진하고 있다. 고객이 온라인으로 식료품을 주문하면 이곳에서 주문한 신선식품을 가져가는 방식이다. 주문은 스마트폰 등 온라인으로 할 수 있고 매장 주위에 터치스크린 주문기기를 설치해 그 자리에서도 주문할 수 있도록 할 것으로 보인다. 여기에 더 빠른 상품 인수를 원하는 고객을 위해 오프라인 매장에 자신의 차에 바로 물품을 실을 수 있는 이른바 ‘드라이브인’도 설치할 계획인 것으로 알려졌다. 이를 위해 아마존은 자동차번호판 인식하는 기술을 개발하고 있다. 즉 오프라인매장에서 신선식품 구매에 필요한 시간이나 대기시간을 최대한 단축해 경쟁력을 갖춘다는 전략인 것이다.

아마존이 신선식품 사업에 발을 들이는 건 이번이 처음은 아니다. 회사는 지난해부터 299달러(약 33만원)의 연회비를 낸 고객을 대상으로 정해진 시간 내에 식료품을 당일 배송해주는 ‘프레쉬 서비스’를 제공하고 있다. 하지만 연회비가 지나치게 비싸다는 논란이 거세졌고 아마존은 지난주 연회비를 99달러에 월 이용료 15달러를 받겠다고 방침을 바꿨다.

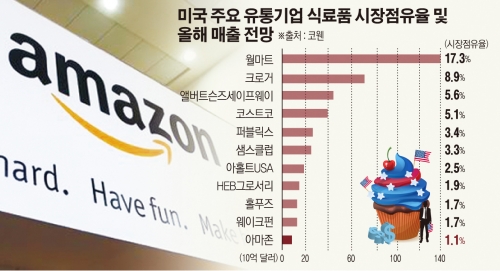

전자상거래업체에 신선식품은 사실상 미개척지나 다름없다. 모건스탠리 리서치에 따르면 미국 소비지출에서 식료품이 차지하는 비중은 20% 가까이 된다. 반면 식료품 전체 판매에서 온라인을 통한 구매가 차지하는 비중은 2%에 불과하다. 그만큼 신선식품은 소비자가 직접 오프라인 매장을 방문해 구매한다는 이야기다. 그러나 모건스탠리 리서치는 올해 온라인 식료품 매출이 지난해의 2배인 420억 달러로 성장할 것으로 내다봤다.

WSJ는 대부분 소비자가 퇴근길 식료품을 구매한다는 점에서 아마존의 오프라인 매장 전략은 월마트와 같은 기존 오프라인 유통업체에 맞서 시장 경쟁력을 키워줄 것이라고 평가했다. 월마트 역시 최근 온라인 사업을 확장하면서 주문한 물건을 바로 가져갈 수 있는 ‘픽업 매장’을 늘리고 있다.

!['얼굴 천재' 차은우 사라졌다⋯스타 마케팅의 불편한 진실 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2285920.jpg)

![코스피 종가 기준 사상 최고치 기록... 4990선 상승 마감 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2285941.jpg)