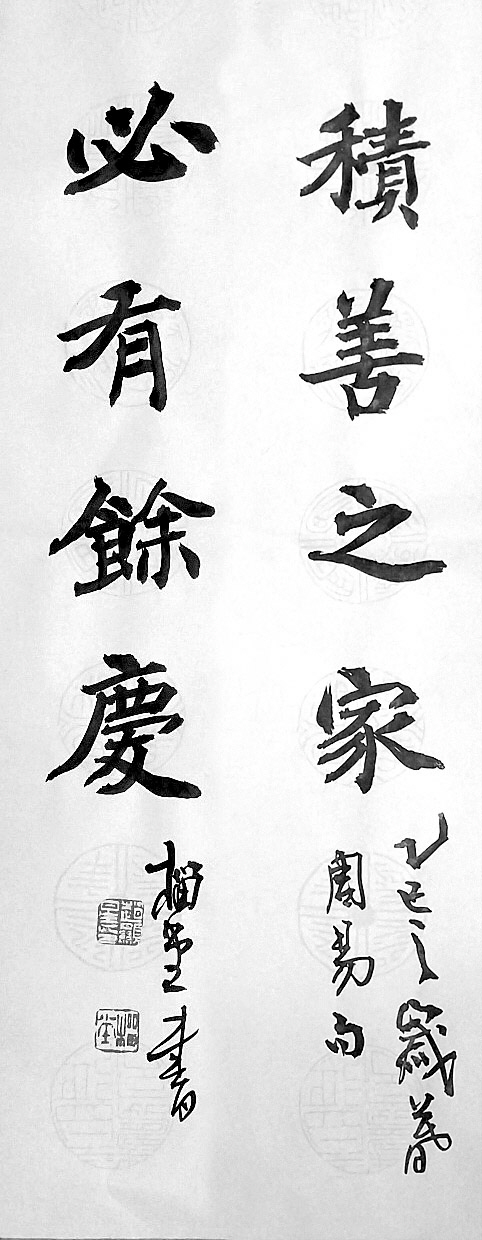

이 말은 ‘주역(周易)’문언전에서 유래한 성어로 알려져 있다. 기적이나 요행을 말하는 것이 아니라, 일상의 선택과 태도가 결국 삶의 결을 바꾼다는 소박한 통찰을 담고 있다. 그래서 이 말은 오늘날에도 여전히 유효하다.

우리 역사 속에서도 이러한 정신은 여러 모습으로 나타난다. 조선시대에는 흉년이 들면 의창과 상평창의 곡식을 풀어 백성을 구제했다. 이는 일시적인 시혜가 아니라, 백성이 살아 있어야 나라가 유지된다는 현실적인 판단에서 비롯된 제도였다. 굶주림을 막는 일은 곧 공동체를 지키는 일이었다.

근대에 들어서도 이 전통은 끊기지 않았다. 일제강점기와 전쟁 직후, 여유 있는 집이 고아나 피난민을 거두는 일은 드문 일이 아니었다. 한 끼의 밥과 잠자리 하나가 생명을 이어 주었고, 그 은혜는 오래도록 사람들의 마음에 남았다.

오늘날에도 모습만 달라졌을 뿐 같은 정신은 이어지고 있다. 이름 없이 소액을 기부하는 사람들, 외상값을 미뤄 주는 동네 상인, 김장 김치를 나누는 이웃들의 손길이 그렇다. 뉴스에 오르지 않는 이런 장면들이 우리 사회를 조용히 지탱하고 있다.

‘적선지가 필유여경’은 당장의 보답을 약속하는 말은 아니다. 다만 선을 쌓는 삶이 결국 사람 사이의 신뢰를 만들고, 그 신뢰가 어려운 순간 힘이 되어 돌아온다는 사실을 일러 준다.

큰 선행을 꿈꾸지 않아도 좋다. 오늘 누군가의 말을 조금 더 들어 주고, 지나치기 쉬운 어려움에 잠시 발걸음을 멈추는 것, 그 정도면 충분하다. 그렇게 쌓인 작은 선들이 우리 사회를 유지하는 힘이 될 것이다.

적선은 특별한 사람이 하는 일이 아니다. 우리 곁에서, 오늘도 평범한 사람들의 손을 통해 조용히 이어지고 있다.

![[단독] "고정금리 주담대 늘리려"…은행 새 자금조달 수단 나온다[한국형 新커버드본드]①](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2213721.jpg)

![인도 18곳에 깃발…K-금융, 수출입 넘어 현지화로 판 키운다 [넥스트 인디아 下-②]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270308.jpg)

![[AI 코인패밀리 만평] 커피값 또 오르겠네](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2270302.jpg)

![캐즘 돌파구 대안으로…전기차 공백 메우기는 ‘한계’ [K배터리, ESS 갈림길]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2269002.jpg)

![2026년 원전 텐베거 잭팟주 후보! '이 주식'에서 노리세요! ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/73yJ8EsmQdM/mqdefault.jpg)

![[종합] 뉴욕증시, CPI 둔화·AI 저가매수에 기지개…나스닥 1.38%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2267286.jpg)

![[상보] 국제유가, 러·베네수엘라발 공급 불확실성에 상승…WTI 0.38%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2268616.jpg)

![캐즘 돌파구 대안으로…전기차 공백 메우기는 ‘한계’ [K배터리, ESS 갈림길]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2269002.jpg)

![[케팝참참] 공식 깨진 2025년 K팝…"신인이 주인공"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2270293.jpg)

!['통일교 특검'으로 뭉친 국민의힘-개혁신당 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2269538.jpg)