엘리제궁 “며칠 내 새 총리 지명 예정”

막대한 부채 부담에 정치적 불확실성 덮쳐

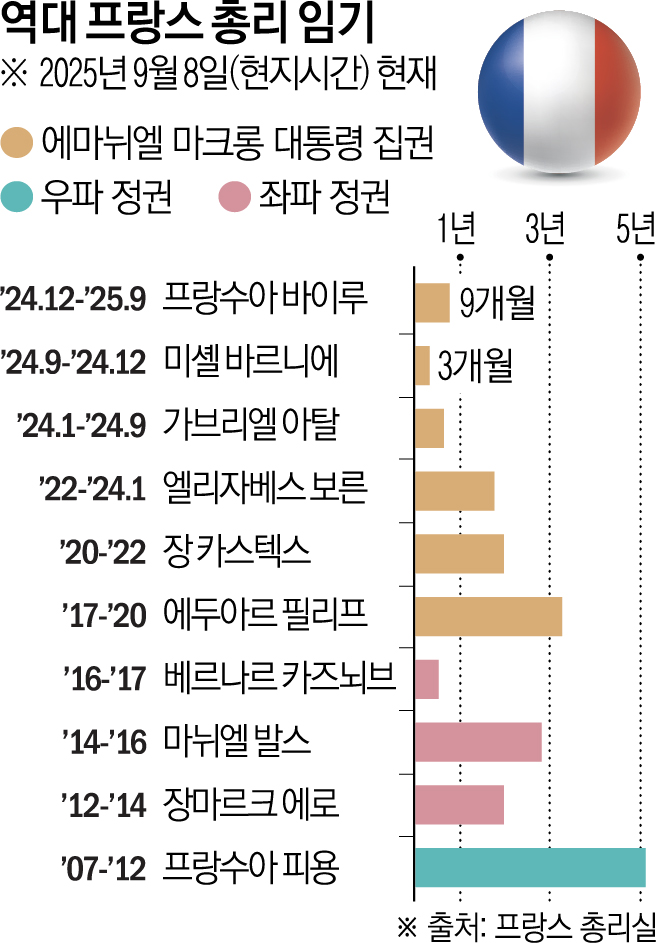

프랑수아 바이루 총리가 이끄는 프랑스 정부가 하원의 불신임 결정으로 9개월 만에 해산하면서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 또다시 정치적 고비를 맞게 됐다. 특히 중도 성향의 베테랑 정치인 바이루 총리가 추진해온 재정적자 감축 시도가 좌초되면서 유로존(유로화 사용 20개국) 2위 경제대국인 프랑스가 ‘빚의 수렁’ 속으로 더 깊이 빠져들게 됐다.

프랑스24에 따르면 엘리제궁(프랑스 대통령실)은 9일(현지시간) 바이루 총리의 사임을 수락하고 며칠 내 새 총리를 지명할 것이라고 발표했다.

앞서 프랑스 하원 의원 574명(3명 공석) 가운데 364명은 전날 바이루 총리가 이끄는 정부에 불신임 표를 던졌다. 하원의 양대 축인 극우 국민연합(RN)과 좌파 연합을 구성하는 정당들이 모두 불신임 표를 행사했고, 우파 공화당(LR) 내에서도 일부가 정부 불신임에 동참했다. 프랑스 헌법상 정부는 하원 재적 의원의 과반수가 불신임에 찬성하면 즉각 사퇴해야 한다.

바이루 정부는 내년도 긴축 재정안을 두고 야당과 대립해왔다. 로이터통신에 따르면 프랑스의 국가부채는 6월 기준 3조3000억 유로(약 4600조 원)로 국내총생산(GDP) 대비 114%에 달했다. 그리스(153%), 이탈리아(138%)에 이어 유럽연합(EU)에서 세 번째로 높다.

또 프랑스 회계감사원은 연초 “정부 부채 이자 비용이 지난해 590억 유로에서 2029년 1000억 유로 이상으로 치솟을 전망”이라며 “성장 둔화나 적자 축소 지연 시에는 단일 최대 예산 지출 항목이 될 것”이라고 경고했다.

이에 바이루 총리는 7월 15일 440억 유로의 예산 절감과 세수 증대를 포함한 내년도 예산안 지침을 발표했다. 국방예산을 제외한 정부 지출을 올해 수준으로 동결하고 생산성 확대를 위해 공휴일 이틀을 폐지하자는 등의 안을 내놨다. GDP의 6%에 육박하는 재정적자를 2029년까지 3% 아래로 줄이려는 조치였다.

이에 대해 좌파는 사회적 약자 희생을 초래한다며 비판했다. 극우 역시 전기세 인상과 생활비 부담 확대를 이유로 반대했다.

바이루 총리는 이를 타개하기 위해 지난달 25일 프랑스가 처한 재정 위기를 거듭 설명하면서 본인이 먼저 나서 의회에 신임 투표를 요청하는 승부수를 던졌다. 그러나 이는 실패로 끝나게 됐다.

지난해 9월에는 가브리엘 아탈이, 같은 해 12월에는 미셸 바르니에가, 이번에는 바이루까지 모두 예산·재정 정책 갈등으로 임기를 이어가지 못하고 사퇴하면서 이들 총리를 내세운 마크롱 대통령의 입지가 축소되고 있다는 평가가 나온다. 이미 극좌 진영은 대통령 탄핵안 발의를 예고하는 등 야권 전반에서 ‘마크롱 책임론’이 확산하고 있다.

더군다나 후임 총리 역시 의회 내 확실한 다수를 확보하지 못한다면 이러한 정국 혼란이 장기화될 것으로 우려되고 있다. 다음 달 7일까지 2026년 예산안을 마련해야 하는 차기 정부는 바이루 총리만큼 재정적자 감축에 적극적으로 나서기는 힘들 것으로 예상되고 있다.

막대한 정부 부채에 정치적 불확실성까지 겹치면서 가계와 기업은 이미 지출과 투자를 주저하고 있는 것으로 전해졌다. 더 나아가 12일 피치의 국가신용등급 결정을 앞두고 프랑스의 국제 신뢰도 역시 타격을 입게 됐다는 분석이다.

옥스포드이코노믹스의 레오 바랭쿠 이코노미스트는 “프랑스는 이제 ‘유럽의 미운 오리 새끼’가 됐다”면서 “늘 더딘 성장과 막대한 부채를 안고 있던 이탈리아가 금융시장의 ‘문제아’였지만, “이제는 프랑스가 분명히 그 자리에 올라섰다”고 꼬집었다.

![한국, 실체 없는 AI 혁신⋯피지컬로 승부하라 [리코드 코리아①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2276761.jpg)

![[단독] LG전자, 伊 SAT와 ‘졸음운전 감지 솔루션’ 상용화 앞뒀다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2276743.jpg)

![[베네수엘라 격변] 美공습 종료⋯카리브해 공역 비행제한 해제](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276835.jpg)

![[베네수엘라 격변] 미국 국무장관 “침공 아닌 법집행…의회 승인 필요 없어”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276821.jpg)

![[베네수엘라 격변] 둘로 쪼개진 워싱턴…“의회 승인 없는 불법” vs“마약 밀매 차단 노력”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276701.jpg)

![[베네수엘라 격변] “마두로 경호팀 대다수 미군에 사살”⋯공습 사망자 80명으로 늘어](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276816.jpg)

![[베네수엘라 격변] 다음 타깃은 쿠바?...트럼프, 남미 '추가 공습' 시사](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276742.jpg)

![[베네수엘라 격변] 마차도 “곤살레스가 합법적 대통령⋯”차기 리더십 촉각](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2276725.jpg)

![[이투PICK 순삭랭킹] 1월 첫째 주 유튜브 영상 순위](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2271954.jpg)

![주유소, 휘발유·경유 가격 4주 연속 '하락' [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2276710.jpg)