그의 시 ‘하일즉사(夏日卽事)’에는 ‘선비다운 여름나기’가 오롯이 담겨 있다.

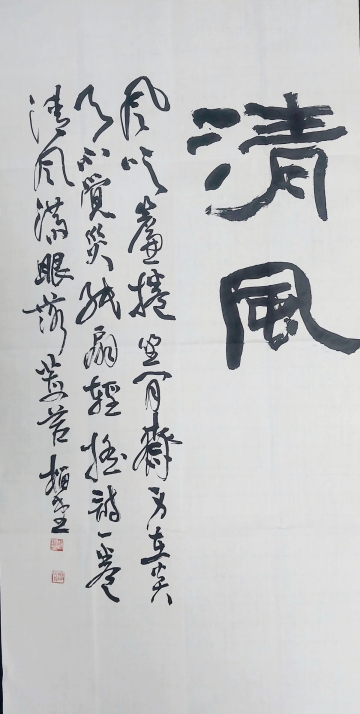

風吹簾捲坐閒齋

바람 불어 발 걷히니 한가한 서재에 앉고

身在炎天不覺災

몸은 한여름에 있으나 화를 느끼지 않네

紙扇輕搖詩一卷

종이 부채 살랑이며 시 한 권 읽고

淸風滿眼落莓苔

맑은 바람 가득한 눈엔 이끼 낀 뜰이 보이네 <사진>

그에게 ‘시원함’이란 온도의 문제가 아니라 마음의 문제였다.

이런 피서법은 오늘날과 사뭇 다르다. 우리는 휴가를 다녀와도 더욱 지치고, 도심 속 찜통을 피해 간 해변은 오히려 인파로 인해 숨이 막힌다.

스마트폰은 쉼 없이 울리고, 사진을 찍고, 기록하고, 공유하느라 진짜 여름은 눈앞을 스쳐 지나간다.

그러나 서거정은 어쩌면 더위 속에서 무언가 ‘하려는’ 자세가 오히려 우리를 더 지치게 만든다고 말하고 있는지도 모른다. 그는 아무것도 하지 않고, 그저 자연의 흐름을 받아들이며 앉아 있다. 바람이 불면 바람을 맞고, 부채질이 필요하면 손을 뻗는다. 그리고 눈앞의 작은 정원 속 이끼 낀 뜰마저도 계절의 일부로 받아들인다.

조선의 선비들에게 피서란 단순한 ‘더위 탈출’이 아니었다. 피서(避暑)는 마음을 쉬게 하는 일이자, 자연과 하나 되어 자신을 비우는 시간이기도 했다. 책 한 권과 부채 하나면 족했고, 뜰을 지나는 바람도 여름의 선물이 되었다. 이러한 느림과 절제가 바로 조선 선비 문화의 품격이었다.

여름은 원래 느릿해야 한다.

여름이 우리에게 요구하는 단 하나, 그것은 ‘잠깐 멈춤’이 아닐까.

그리고 그 멈춤 속에서 피어나는 여유가 바로 선비의 피서였고, 오늘날 우리에게도 필요한 지혜다.

우리는 더 시원한 곳을 찾아, 더 멀리 떠나고, 더 많은 것을 하려 애쓴다. 하지만 그것이 과연 쉼이 될까.

지금 우리는 ‘더위를 식힌다’는 말의 참뜻을 다시 되새겨야 한다. 단지 기온을 낮추는 것이 아니라, 분주하고 과열된 일상에서 한걸음 물러나 스스로를 식히는 것, 몸과 마음을 조용히 낮추고 자신을 덜어내며 책 한 권을 꺼내는 여유, 어쩌면 그 순간 조선의 선비가 마주한 그 고요한 여름이 우리에게도 다가올지 모른다.

![국제유가, 종전 기대에 11% 급락…뉴욕증시는 관망에 혼조세 [글로벌마켓 모닝 브리핑]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305729.jpg)

!["사옥 지어줄 테니 오세요"⋯350곳 공공기관 2차 이전 '물밑 쟁탈전' 후끈 [지방 회복 골든타임]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305702.jpg)

!["믿고 샀다 물렸다"…핀플루언서 사기 노출 12배, 규제는 사각지대[핀플루언서, 금융 권력 되다 下-①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2304259.jpg)

![[단독] 공정위, 태광그룹 ‘롯데홈쇼핑 통행세 신고’ 사건 조사 없이 종료 처분](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2175781.jpg)

![나경원·신동욱 왜 물러났나…“명분·실리 모두 부담” 국힘 서울시장 전략 논란 [정치대학]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305842.jpg)

![국제유가 11% 급락⋯트럼프 "기뢰 설치선 10척 격침" 外 [오늘의 주요뉴스]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305840.jpg)

![[특징주] 코스피ㆍ코스닥, 2거래일 연속 반등에 증권주↑⋯미래에셋증권ㆍSK증권 등 강세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305302.jpg)

![나경원·신동욱 왜 물러났나…“명분·실리 모두 부담” 국힘 서울시장 전략 논란 [정치대학]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2305842.jpg)

![상반기 신입사원 공채 '돌입'…삼성·SK하이닉스 등 취업문 넓어지나? [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2305609.jpg)