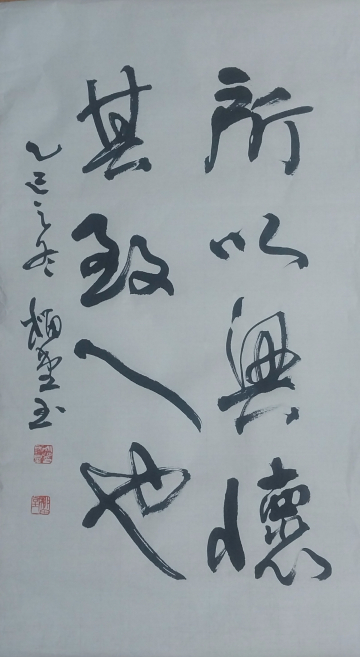

따라서 서예의 전통을 계승한다는 것은 곧 인간의 내면을 계승하는 일이다. 현대의 시각예술이 이미지의 홍수 속에서 표면적 감각에 치우친다면, 서예는 여전히 인간의 ‘심(心)’을 중심에 둔다. 붓이 종이를 스치는 순간, 먹의 번짐과 붓끝의 떨림 속에는 그 사람의 호흡과 세월의 무게가 스며 있다. 한 획의 시작과 끝에는 단순한 붓질 이상의 것이 담겨 있다. 그것은 세월을 통해 완성되는 정신의 수양이며, 마음을 형상화하는 길이다. 같은 글자를 수없이 써 내려가면서도 매번 그 선은 다르다. 그 차이는 손끝의 감각이 아니라, 삶의 깊이가 쌓여 만들어낸 차이이다. 오랜 세월 정진할수록 필획이 단단해지고, 먹빛이 깊어지는 이유가 여기에 있다.

전통은 과거의 모양을 그대로 되풀이하는 것이 아니고 시간의 흐름 속에서 새롭게 살아나는 정신의 맥이다.

디지털의 시대에 서예는 종종 ‘느린 예술’로 불린다. 그러나 그 느림이야말로 서예의 힘이다. 빠름이 효율의 미덕으로 여겨지는 오늘날, 붓을 들고 한 자 한 자 써 내려가는 일은 마음의 속도를 되찾는 행위이다. 붓끝의 호흡은 잊혀 가는 집중과 몰입의 가치를 되살린다. 느림 속에서 인간은 비로소 자신과 마주하고, 그 속에서 예술의 생명이 다시 태어난다.

한 사람의 필법 속에는 수많은 세대의 시간이 스며 있고, 그 시간의 축적이 바로 인간 문화의 뿌리를 이룬다.

서예는 결국 시간을 쓰는 예술이다. 그 한 획에는 인간이 쌓아온 정신의 역사와 문화의 체온이 오롯이 담겨 있다. 오랜 시간을 품은 붓끝은 과거를 기억하고, 현재를 새기며, 미래를 향해 나아간다.

왕희지의 말처럼 세상이 달라져도 감흥의 근원은 변하지 않는다. 그것이 바로 세월의 흐름 속에서 전통이 이어지는 방식이며, 예술이 인간의 시간을 초월해 존재할 수 있는 이유다.

![1인당 국민소득, '환율에 발목' 3년째 제자리⋯일본ㆍ대만에 뒤쳐져 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305328.jpg)

![“오전 8시, 유튜브로 출근”…리포트 대신 라이브 찾는 개미들[핀플루언서, 금융 권력 되다 上 -①]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2305082.jpg)

![노란봉투법 시행 첫날, 원청에 교섭 요구하는 자회사 노조 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2305369.jpg)

![‘환승연애’ 지현·나연, 주식 투자부터 통장 점검까지...똑똑한 자산 관리 비법 [셀럽의 재테크]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2304812.jpg)

![노란봉투법 시행 첫날, 원청에 교섭 요구하는 자회사 노조 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2305369.jpg)