[편집자주]

데이터 중심 요금제 가입자가 출시 한 달만에 200만명을 돌파하며 높은 인기를 구가하고 있다. 데이터 요금제는 전 요금 구간 유무선 통화 무제한 제공을 기본으로 데이터 사용량에 따라 정액요금을 선택하는 방식이다. 이는 이동통신사의 낙전효과를 최소화하고 데이터 사용 효율을 극대화한다는 장점이 있다. 하지만 자신의 휴대폰 사용 패턴을 고려하지 않고 ‘묻지마 가입’을 할 경우 오히려 손해인 경우도 있어 꼼꼼하게 살펴봐야한다.

데이터 요금제로의 변화는 소비자뿐만 아니라, 통신사의 전략도 크게 변화시켰다. 특히 음성과 문자로 거둘 수 있는 수익이 상당부분 사라지면서, 동영상이나 게임 등 데이터 사용을 장려하는 상품을 속속 출시하고 있다.

알뜰폰 업계와 출범을 준비 중인 제4이동통신사에 미치는 영향도 크다. 데이터 요금제의 유무선 통화 무료 정책은 알뜰폰이 밀고 있는 ‘MNO 절반의 요금’ 전략을 사실상 무너뜨렸고, 더욱 저렴한 요금제 출시를 압박하고 있다.

이렇게 데이터 요금제 출시에 따른 시장 변화를 모바일 정보업체 커넥팅랩의 편석준 편집장의 기고를 통해 ‘소비자-통신사-알뜰폰(제4이통)’ 등 3개의 층위에서 순차적으로 살펴보고자 한다. 기고 순서는 아래와 같다.

1. 데이터중심요금제 출시 이후, 소비자가 선택해야 할 요금제는?

2. 데이터중심요금제로 보는 통신사의 전략

3. 데이터중심요금제가 알뜰폰과 제4이동통신사에게 미치는 영향

세 번째로 물어야 할 것은 통신사들이 데이터 관련 부가서비스까지 출시한 이유이다. 예전에는 요금제를 선택할 때 무려 4개의 축이 있었다. 음성 제공량, 데이터 제공량, 문자 제공량, 그리고 무엇보다 보조금이다. 카카오톡 등의 모바일 인스턴트 메시지의 출현으로 문자는 선택 축에서 제외되었고 단말기 유통법은 보조금의 축도 제거했다. 그리고, 이번에 데이터중심요금제 출시로 요금제 선택 시 음성의 축도 소거되었다. 이제, 남은 것은 데이터뿐이다.

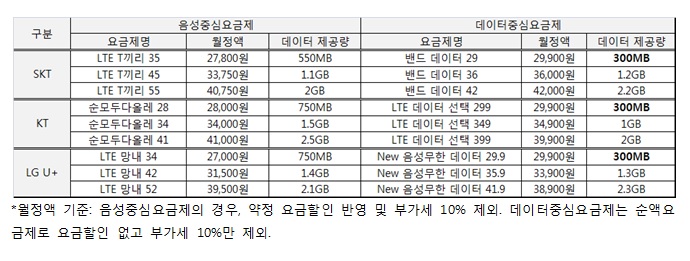

위에서 본대로 이것이 데이터중심 최저요금제에서 데이터를 300MB만 제공한 이유이다. 또, 아래의 표에서 보면, SKT와 LG U+는 최저 요금제를 제외하고 음성중심요금제와 데이터중심요금제 간의 데이터 제공량이 유사한데, KT는 500MB 단위로 차이가 난다. 이는 데이터 제공량을 달리해 기존 요금제 가입자가 데이터중심요금제로 옮기려 할 때 장애물을 둔 것이다.

남은 선택지가 데이터뿐이긴 하지만, 데이터는 묘한 속성을 갖고 있다. 통신 가입자들을 데이터 사용량을 통신사 고객센터 앱이나 스마트폰의 기능 등 확인할 수 있지만, 실시간으로는 얼마나 쓰고 있는지는 체감하기 어렵다. KT의 언론보도 자료를 보면, 음성 사용량의 월별 편차는 ±27%인데 데이터 사용량의 월별 편차는 그 2배인 ±45%이다. 즉, 데이터는 가입자가 적절하게 통제하기 어려운 영역이란 것이다. 데이터는 콘텐츠의 크기에 따라 소비하는 양이 달라지는데, 콘텐츠 용량은 통상 명시돼있지 않기 때문이다.

통화의 경우에는 통화시간을 통화 중에도 대략 가늠할 수 있고, 또 제공량보다 초과해 썼다고 해도 추가 과금이 크지 않다. 반대로 데이터의 경우에는 실시간으로 얼마나 쓰고 있는지 가늠도 되지 않고 초과해 사용했을 경우 추가 과금이 상대적으로 큰 편이다. 물론, 통신사들이 데이터 추가 과금에 따란 소비자 충격을 막기 위해 별도의 제도를 운영은 하지만, 소비자들은 아직 인터넷 접속 버튼을 잘못 눌러 몇 십만 원이 과금됐다라는 뉴스를 기억하고 있다.

한 마디로 음성의 경우에는 소비자가 추가 과금에 대해 인식을 해도 그 리스크를 받아들이지만, 데이터의 경우에는 그 리스크를 회피한다. 데이터중심요금제 시대가 되어 선택지가 데이터 하나만 남았다고 해도 데이터에 관한 소비자의 인식과 이용행태가 크게 바뀌지 않고 있다. 그래서, 요금제 별 데이터 제공량의 차이는 소비자 선택에 큰 영향을 주고 통신사 매출과도 직결된다. KT의 경우는 매출 보전 차원에서 우수한 요금제 전략이라고 할 수 있다.

미래창조과학부가 최근 발표한 LTE 가입자의 평균 데이터 사용량을 보면 지난 3월 기준 일반 요금제에 가입한 소비자는 1929MB를 사용한 반면, 데이터무제한 요금제 가입자는 3401MB를 사용해 무려 1.8배 더 사용했다. 데이터 사용 리스크에 대한 부담이 반영된 것이다. 이 숫자를 분석해보면 일반 요금제 가입자들의 평균 데이터 사용량은 제공량의 85% 수준으로 보인다. 물론 데이터 제공량을 초과해 사용하는 가입자들도 매월 발생하겠지만 이는 거의 실수에 의한 것이다. 쉽게 말해, 소비자는 자신의 매월 데이터 사용량이 실제 2GB라면 정확히 2GB를 제공하는 요금제를 선택하는 것이 아니라 2.5GB 내외를 제공하는 요금제를 선택한다는 것이다.

정리하면 통신사의 매출과 직결되는 요금제에서 이제 단 하나 남은 선택의 축은 데이터 밖에 없다. 이 요금제를 잘못 설계했을 경우 통신사의 매출 리스크는 매우 높아진다. 하지만, 당장에 통신사 간에 경쟁할 무기는 데이터에 관한 서비스밖에는 없다. 이제는 상대방이 쉽게 따라 할 수 없는 독점적 제휴 경쟁을 하거나 쉽게 개발하기 힘든 데이터 서비스 경쟁을 해야 한다.

SKT는 밴드 타임프리라는 월정액 5000원의 데이터 부가서비스를 내놓았고, KT는 데이터 부가서비스를 아예 요금제에 녹인 밀당(데이터 밀고 당기기)를, LG U+는 동영상 스트리밍 부가서비스를 요금제에 녹인 형태로 출시했다.

먼저, SKT는 밴드 타임프리는 매월 5000원을 내면 하루에 총 6시간(오전 7∼9시, 정오∼오후 2시, 오후 6∼8시)에 사용할 수 있는 데이터 1GB와 소진 후 400kbps의 속도로 데이터무제한을 제공한다. 직장인의 출퇴근 시간과 점심시간에 초점을 맞추었다는 것에는 의미가 있다. 페이스북이나 카카오톡, 뉴스 보기 정도는 가입한 요금제에서 제공 받는 데이터량으로도 충분하다. 콘텐츠 용량이 작기 때문이다. 실제 1GB를 사용하기 위해서는 스트리밍 동영상 정도를 시청해야 하는데 요즘 업로드 되는 1시간 내외의 동영상을 보면 용량이 작게는 800MB이고 크게는 1.5GB 정도 된다. 평균적으로 스트리밍 동영상의 용량이 60분에 1GB라고 하면, 출퇴근 시간이 합쳐 1시간 정도인 사람은 이용해볼 만하다.

밴드 타임프리의 고뇌는 사용 시간을 총 6시간으로 제한하며 미리 시간대를 정해둔 것과, 데이터 소진 후 400kbps로 속도 제한을 둔 것에서 찾아볼 수 있다. 시간 제한을 풀면 데이터중심 최저요금제인 밴드 데이터 299에 5000원만 더 내면 음성과 데이터 모두 무제한이 된다. 추가로, 속도를 스트리밍 동영상이 시청이 가능한 2Mbps로 높이면 완벽한 무제한 요금제가 된다. 이렇게 되면, SKT의 가입자당 매출은 2만9900원에 5000원을 더한 3만4900원으로 고정될 것이다.

KT의 데이터 밀당은 기존에도 KT에서 제공하던 데이터 이월하기 서비스를 확장한 것이다. 데이터 이월하기는 당월에 쓰다가 남은 데이터를 다음 달로 이월해 쓰는 것이다. 여기에 당겨쓰기를 추가 된 것인데, 소비자 입장에서는 합리적으로 보인다. 요금제 별로 LTE 데이터 선택 299는 300MB 내에서 밀당을 제공하고, LTE 데이터 선택 499에서는 2000MB를 제공한다. 그보다 상위 요금제는 데이터무제한이기 때문에 밀당의 의미가 없다.

다만, 가입자 별 데이터 이용패턴은 편차가 있을 수 있지만 웬만하면 모두 제공량 내에서 이용하려고 할 것이다. 데이터 사용에 따른 과금 리스크 때문이다. 밀당 서비스는 이번 달엔 데이터 제공량을 초과해 사용하고, 다음 달엔 데이터 제공량에 한참 못 미치게 사용하는 가입자에게만 유의미한 서비스란 것이다.

이제 부동산을 알아보려 할 때도, 스마트픈 앱을 활용하는 시대이다. 통신사의 네트워크에서 제공하는 데이터는 곧 우리 일상이다. 이처럼 데이터는 소비자에게도 중요하지만, 위에서 본대로 통신사에게도 매우 중요한 전략 지점이다.

이 와중에 통신사가 네트워크 등에 투자할 여력이 없을 정도로 매출 손실이 발생하면 한국의 통신 네트워크도 국민연금 식이 될 수도 있다. 돈을 덜 내면 열악한 통신 네트워크를 쓸 수밖에 없는 것이고, 더 큰 문제는 국민연금처럼 돈을 더 내고 더 열등한 통신망을 쓰게 될 수도 있다는 것이다. 소비자의 통신비와 통신사의 매출 문제 사이에는 반드시 적절한 균형이 필요하다.

최근 통신사들이 스마트홈을 필두로 한 사물인터넷 시장에 관한 언급이 잦아지는 것은 이 때문이다. 요금제란 것은 통신 네트워크를 소매 상품화?서비스화한 것이다. 즉, 네트워크의 드러난 얼굴이 요금제이다. 하지만, 사물인터넷 등의 신사업은 데이터와 연결성을 바닥에 깔고 시작해야 하는 새로운 서비스이다. 다행히, 사물인터넷을 가장 먼저 촉발시킨 분야는 스마트홈이 될 것이다. 이미 통신사는 네트워크뿐 아니라 콘텐츠, 일부 하드웨어 분야에서도 홈(Home)에 진출해있다. 이제, 데이터 요금제 전략뿐 아니라 사물인터넷 등의 신사업을 더 고민해야 할 시점이 눈 앞에 닥친 것이다.

![트럼프가 그린란드를 원하는 이유 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2283853.jpg)

![현대차 이제 겨우 '여기'입니다. 주가 멈추지 않고 폭주하는 이유 말씀드립니다. 앞으로 엄청난 일 벌어집니다 ㅣ 이영훈 iM증권 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/ag1nizdUQyU/mqdefault.jpg)

![홈플러스 ‘급여 미지급’ 사태에 국회·정부 머리 맞댔지만...“대주주 MBK 희생 선행돼야”[현장]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2284863.jpg)

!["GPT야, 이 말투 어때?"…Z세대 93% '메신저 보내기 전 AI로 점검' [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2284800.jpg)

![단식농성 일주일 장동혁…지지자들 향해 '미소' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2284770.jpg)